薪酬

我认为薪酬是解释美、日资本表现差异的一个主要原因。

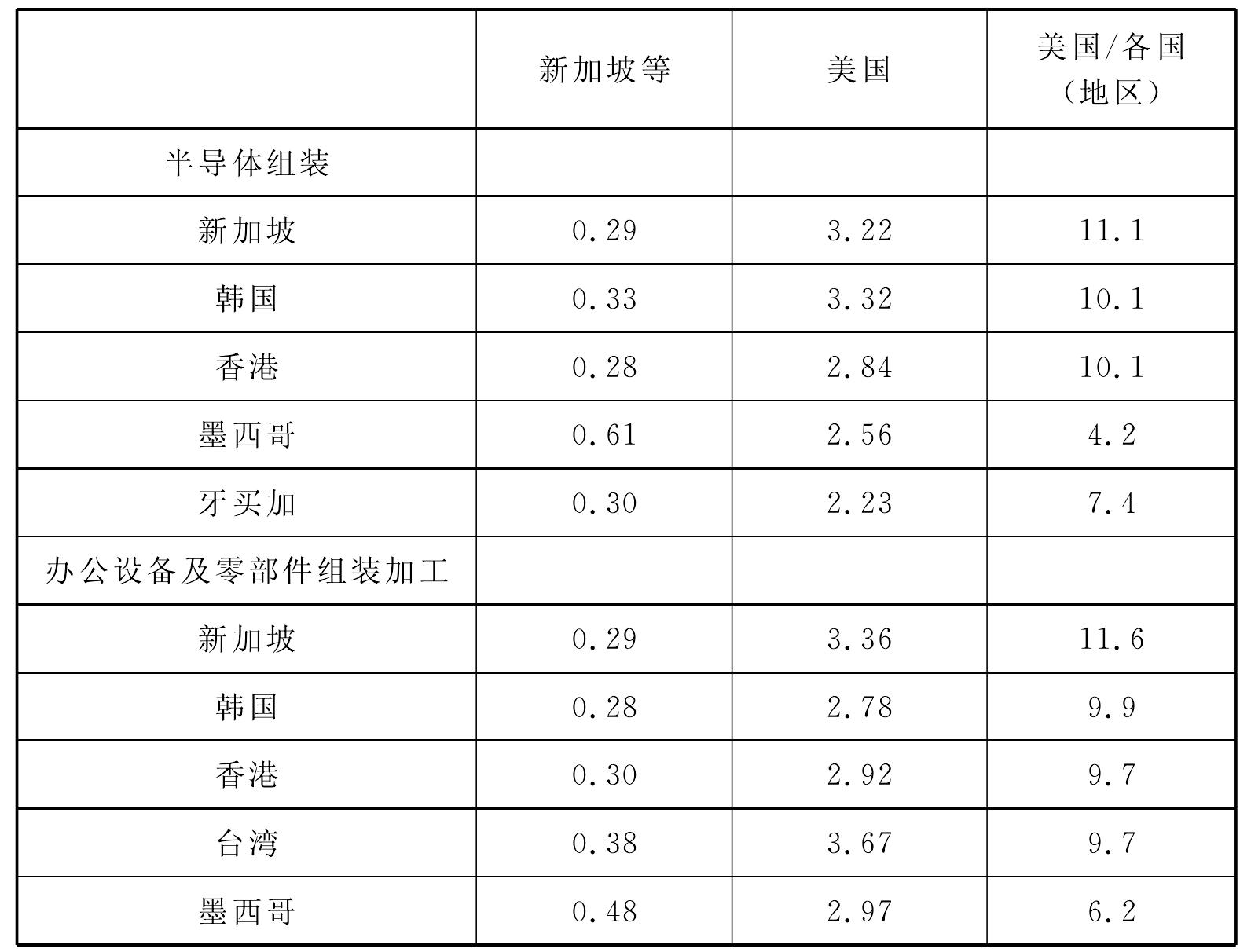

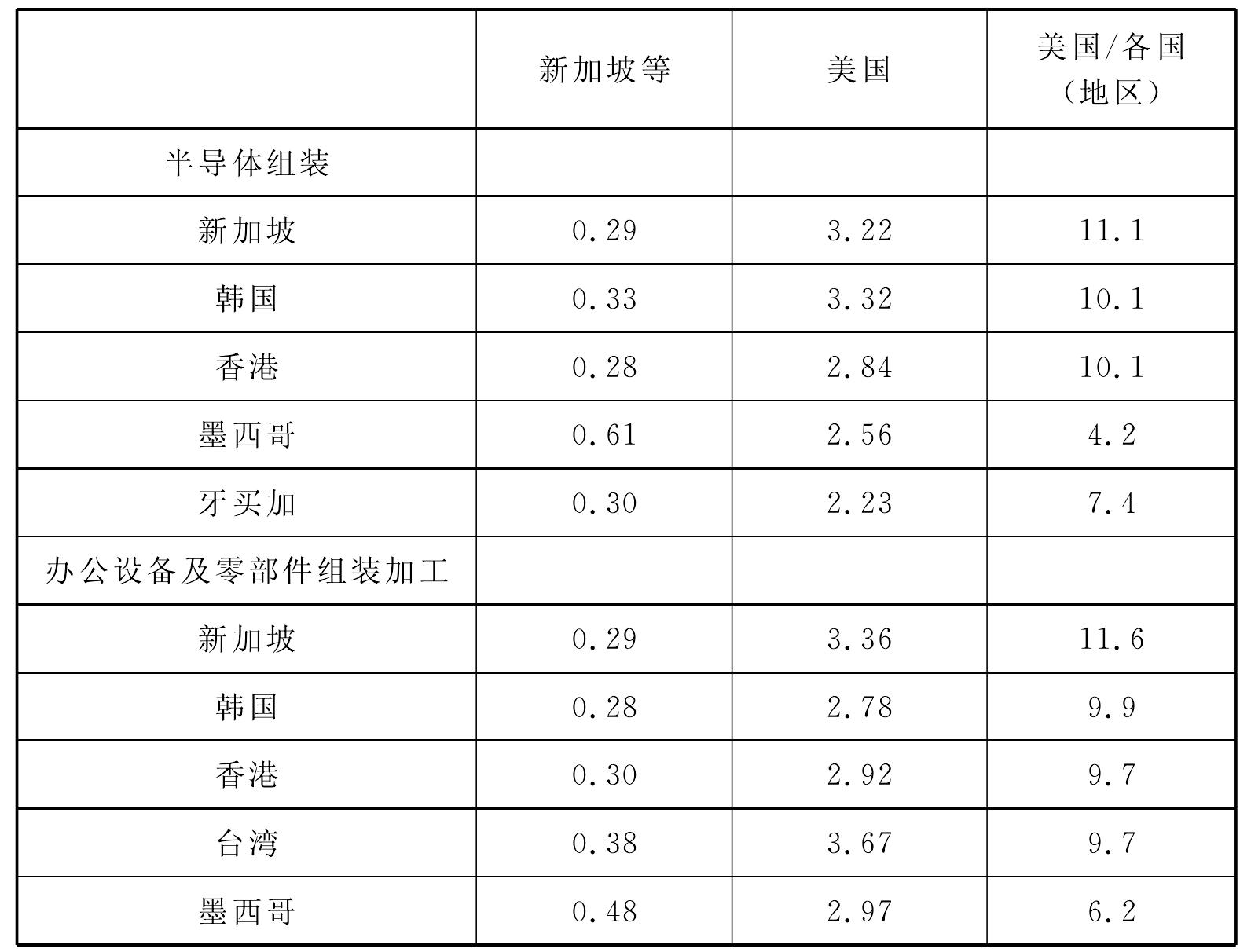

表2 1969年新加坡等国家和地区与美国同类工作薪酬比较[1]

单位:美元/小时

Sources: US Tariff Commission, Economic factors, p.A-90.通过比较我们不难发现,新加坡在半导体领域的工资水平是东亚四小龙中最低的,而在工业领域其工资水平也几乎是最低的。并且无论是在半导体还是工业生产领域,新加坡工资同美国工资的“性价比”无疑是最高的。新加坡的每小时工资水平折换成美元只有0.29美元,而美国本土的工资水平则要高得多,达到了3.22美元。做同样的工作在美国竟然要支付大约11倍于新加坡的工资。美国在新加坡投资的工资成本大约只有在南美洲投资的工资成本的一半左右。所以新加坡政府适当的加薪政策并没有引起美国资本的逃离。因为两者之间的差距太明显了。

让我们再观察表3。

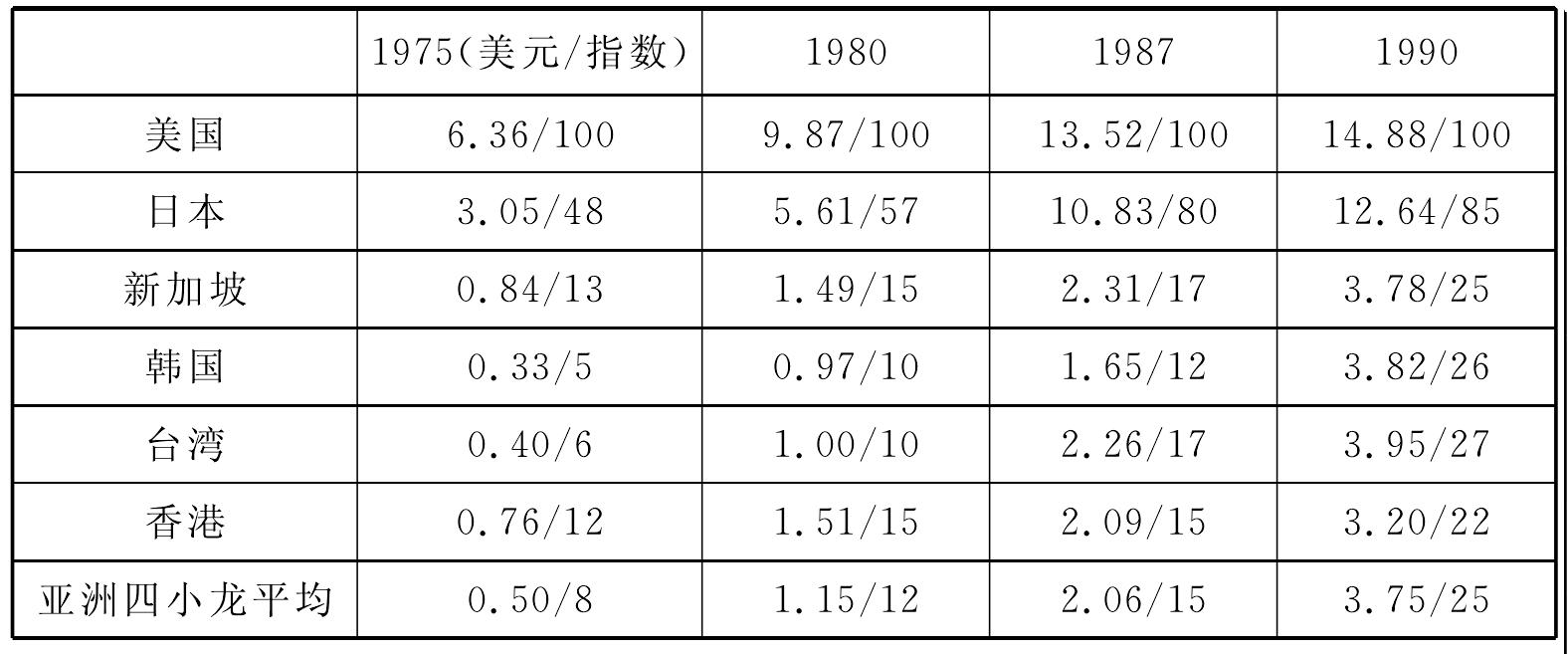

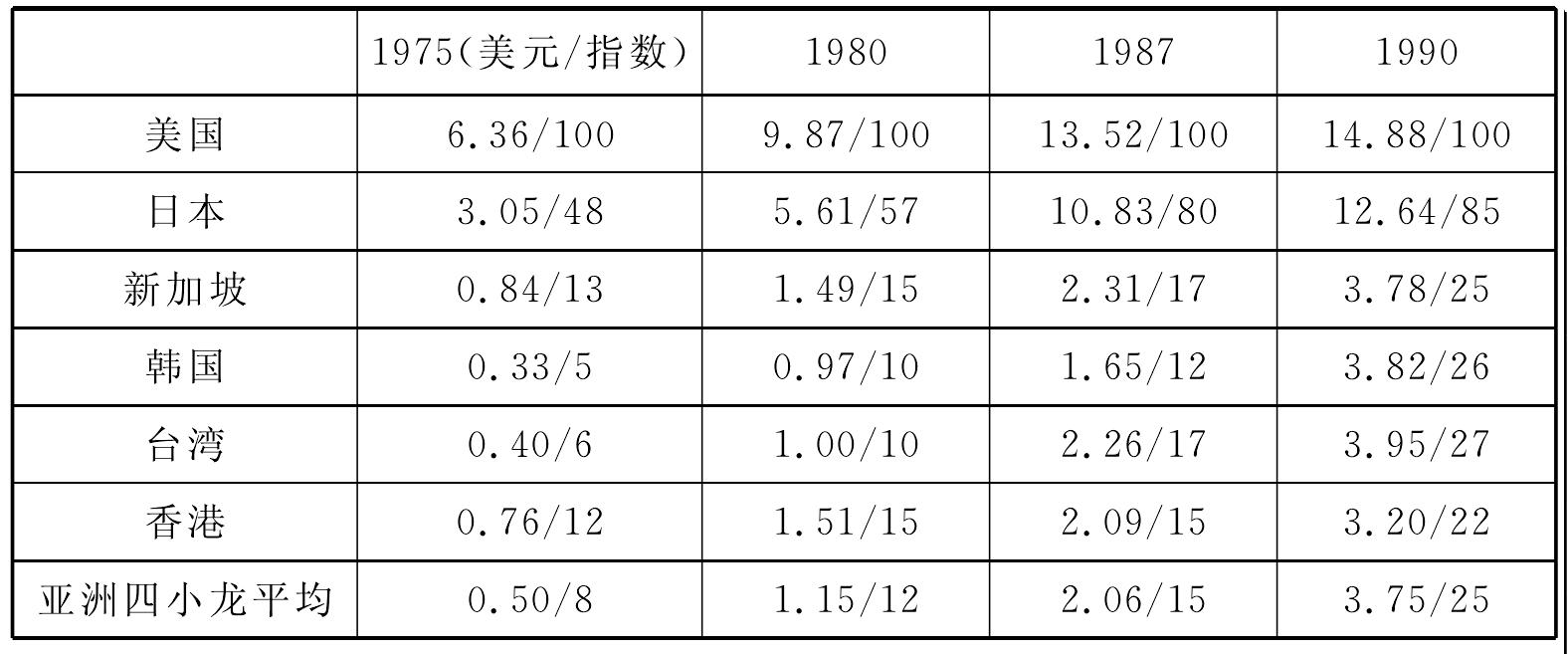

表3 制造业劳动成本比较, 1975—1990[2]

单位:美元/小时

通过这张表的比较我们发现虽然日本的工资高于新加坡,但是同美国相比,显然美国要高得多。当1975年日本对新加坡的每小时工资倍率为3.7倍,1980该倍率为3.8倍。而到了1987年,也就是我上文提到的1985年以后,日本对于新加坡的投资出现了惊人的飙升的那个年代,日本对于新加坡的每小时工资倍率竟然达到了将近5倍。

我认为关键还在于工资水平的差异。1985年前由于日本相对低汇率,所以日本的工资价格与新加坡的差异尚不明显。1985年后,由于《广场协议》的签署,日元对美元的汇率开始狂飙,日本的工资水平也节节上升。这个时候向海外大量投资,把以往不愿意在海外发展的中等高科技企业外移也就成为了一种必然。所以在1985年以前, 当新加坡政府试图通过提高工资水平从而实现产业升级的时候,日本的反应比美国激烈得多。

同时,我们也注意到新加坡到了70年代便开始渐渐失去了原有的低工资优势。单单就工资因素而言把工厂设在离日本本土更近的韩国和中国台湾似乎更为有利可图。因为从表3我们可以看出,在70年代中期新加坡的工资水平大约分别是韩国和中国台湾的2.6倍和2.2倍。即使到了80年代初期,新加坡的工资水平仍大约分别是韩国和台湾的1.5倍和1.5倍。所以仅仅从工资角度出发,在这个年代把资金投向韩国和中国台湾无疑比新加坡更为有利可图。一直到了80年代中期,新加坡的实际工资水平降到了大约与韩国和中国台湾差不多的水平,即1.4倍和1倍时,日本资本才大量流入新加坡。日本资本对于新加坡的工资弹性敏感性很高。

还有一个例子有助于说明日本资本对于工资政策的敏感性。从上文提供的柱形图中我们发现,在1978年和1979年两年间,日本对于新加坡的投资有一个小小的回潮,其比重略略超过美国的投资,但是很快日本的投资又出现了大幅度的萎缩。1980年的投资承诺金额比1979年下降了56%。我认为这同1979年6月8日新加坡贸工部部长吴作栋在视察一家日本公司时提出的要求有关。他对资方提出:“第一,提高工资水平,促进自动化、机械化和电子计算机的利用。第二,削减外国非熟练劳工。”6月15日,全国职工总会秘书长迪万·奈尔表示,目前政府的紧急课题,就是要完成“第二次产业革命”,实现以技术密集型和高工资产业为主体的经济,因此在今后三年中,一定要大幅度提高工资,劳资双方都要有相当的心理准备。

[3]高工资的结果正如我前面所谈的那样,日本的一些劳动密集型产业搬迁到了香港。

与这个例子相对照的还有一个例子。由于新加坡政府70年代末期第二次产业升级的行动受挫,使其信心大受影响。从80年代初期开始,政策向后收缩,放松了对各种类型制造业投资的歧视态度。尤其为了吸引日本资本,1986年2月,新加坡政府副总理吴作栋说:“以后,政府将采取对各种投资都热烈欢迎的态度。不管投资高技术的还是低技术的,是制造业的还是服务业,都欢迎!”

[4]吴作栋的话讲完不久,日本对于新加坡的投资从1986年开始就出现了惊人的增长,这里当然有日元升值的影响,当然我们也不能排除新加坡政府放弃使用高工资手段迫使跨国资本产业升级的因素。

由此可见,工资弹性对于日本资本而言,还是异常敏感的。日本资本的逃离或进驻新加坡很大程度上是出于对东亚地区的相对工资水平比较后的结果。其最终目的是资本跨区域生产从而降低生产成本。

然而对于美国而言由于其基数较大,东亚国家工资成本的比较对其成本核算影响不如日本来的大,美国相对更重视一些制度、环境、人力资源等其他因素。市场准入

正如上文中柱状图显示的一样,70年代中后期,日本对于新加坡的投资呈现了一定程度的快速增长,甚至在1978年和1979年两年间投资比重超过美国。我认为分析清楚这其中的原因,同样有利于解释为什么日、美资本面对新加坡政府相同的产业导向政策有不同的表现。

日本由于国内市场相对狭小,在很大程度上它还是以美国和欧洲为重要的出口市场。从70年代中期开始,全球经济转入低速增长,前一阶段维持日本经济增长的工业制成品出口在国际市场萧条,特别是在贸易保护主义日益盛行的严峻形势下受到了极大的限制,电子产品首当其冲。美国和欧洲威胁说要对日本电子产品的倾销行为进行制裁,结果70年代日本电子产品在美国市场的销售额下降。在这种情况下日本只得加快了对外投资的步伐,在东南亚地区大批投资兴建生产电视机、立体音响和收音机等电子产品的合资企业。利用这一地区的低劳动力资本和第三世界国家向发达国家输出的配额优势来积极拓展在北美和欧洲的业务。当时发达国家往往以相对优惠的条件向第三世界国家开放市场,作为帮助其经济发展的一种手段。日本在自身贸易条件恶化的时候,往往可以通过在第三世界设厂投资,利用它们向发达国家出口的优惠市场准入条件改善日本不利的国际贸易环境。

70年代中后期出现的日本电子工业资本输出的高潮,其基本动因在于绕过贸易壁垒,确保在美欧的市场份额。明确的市场目的是当时日本电子工业大企业纷纷投资海外从事跨国生产的启动动因,但这一因素的作用是有限的。当国际电子产品市场竞争趋缓,贸易保护主义有所收敛,特别是日美电子产品的贸易摩擦得到一定程度的缓解以后,直接出口的优势显然超过了对外投资。这就是80年代前半期日本电子工业资本输出相对趋缓的基本原因。

[5]1985年后由于迫使日元升值的《广场协议》的签订,日元大幅升值,日元兑美元由1985年4月的240∶1上升到1989年4月的130∶1。这一方面暴露并加剧了日本国内过剩资本的压力,另一方面大大提高了出口产品的成本,从而促使日本企业扩大对外直接投资。电子工业因其产品严重的对外依赖性和技术上的优势,所以成为这一时期资本输出的主要产业。因此,80年代中期以后日本电子工业资本输出的飞跃增长是在日元升值压力下形成的必然。

[6]这点在本章中便不再展开。

通过上文分析,我们不难发现日本对于新加坡的投资很大程度上在1985年前是受到市场准入的影响。

舆论环境

中国台湾地区、韩国和新加坡60年代开始推行出口导向工业化的时候,战后第三世界反对帝国主义和殖民主义,争取民族独立、经济独立的运动正处于高潮。与此同时,东道国对于外国公司的结构和式样的影响有了日益增长的警觉。特别是当这些公司被视为工业社会发展模式的强有力的传播者,而这种模式又不是用来满足发展中东道国的基本社会经济需要时,情况更是如此。虽然一直以来与跨国公司的交往中,东道国往往获得很大的利益,如经济的增长、技术的跃进和国家的安定等,但也有多数东道国对于继续依赖于外国的技术、资本货物与服务而感到不安。跨国公司对于产品选择、消费格局以及生活方式的深入影响,往往被看做是国家实体和意向的侵蚀。

[7]不少跨国公司被发展中国家的国有化浪潮赶回了老家,外国资本被看成帝国主义剥削落后国家的工具,大有“老鼠上街,人人喊打”之势。

这一点在新加坡就完全不必担心。李光耀在其回忆录中写道:

发展经济学学者当时普遍地把跨国公司看成廉价土地、劳工和原料的剥削者。这类“依赖学派”经济学家的论点是,跨国公司延续殖民主义的剥削方式:发展中国家把原料卖给先进国家,反过来向它们购买消费品;跨国公司支配科技和消费者的选择,勾结所在国政府一起剥削和压制人民。第三世界国家的领袖相信新殖民主义剥削人民的理论,我和吴庆瑞却没有产生共鸣。我们有实实在在的问题要解决,不能受任何理论或教条的约束。反正新加坡也没有天然资源可供跨国公司剥削,有的只是勤劳的人民、良好的基础设施和决心做到诚实称职的政府。我们的责任是为新加坡200万人提供生计。如果跨国公司能让我们的工人获得有报酬的工作,并教授他们技能、工程技术和管理的技巧,我们就应该把它们争取过来。

[8]正是由于其他地方尚不能成为外国投资的地点,新加坡这类欢迎外资的少数国家和地区就处于一种有利地位。这一点对于日本并非很重要,因为日本在那个年代并没有被人当成发达国家来看待,而是一个落后国家奋起发展的典范。所以舆论不会对它有什么影响。但是对于美国而言就很重要了。在新加坡美国资本绝对听不到来自于媒体或学术界的批评。所以美国甘愿付出一些代价,如新加坡的实际工资水平略高于韩国、香港和台湾,但是美国依然愿意在新加坡加大投资并积极响应新加坡政府的产业政策,推行产业升级。这一点我认为也有助于解释日美资本的不同选择。

地缘及产业发展水平

东亚国家人口众多,且在那个年代经济迅速增长。这无疑是一个极有发展前景的市场。美国出于其全球发展的角度考虑,需要争夺这一庞大的市场。但是美国本土距离东亚极为遥远,如果产品由本土运输将大大增加其成本,不利于对这一市场的争夺。于是它需要在东亚有一个制度透明、政局稳定、劳资关系良好且生产成本较低的高科技研发和生产基地。新加坡无疑是一个很好的选择。

那个年代(60年代末70年代初)的东亚地区,香港受到中国内地“文化大革命”的影响,局面很是混乱。另外,香港由于廉正公署尚未建立,贪污横行。台湾自从蒋介石统治稳定后便越来越不听美国人的话。李光耀认为“当时中国正处于疯狂的动荡时代。许多投资者认为台湾和香港太靠近中国(大陆),纷纷转到新加坡来”

[9]。韩国一方面由于军人专政,尚未建立民主体制,况且冷战的威胁天天存在,也不适合。本来一些美国公司在印度尼西亚设有一些地区中心,如美孚石油公司,但是印度尼西亚推行的国有化政策一步一步把外资挤了出去

[10]。

相对而言,新加坡政局稳定,政府清廉高效,对跨国资本友善,工人运动几乎被政府压制,且工人素质较高。如此看来东亚只有新加坡适合成为美国资本的地区中心。1997年,新加坡有将近200家美国制造公司,投资账面价值逾190亿新元,在所有的外来投资中高居榜首。不但如此,还经常提升本身的科技和产品,单位劳工成本因此降低,这使得它们有能力支付较高的工资而不至于丧失竞争力。

日本在60和70年代,其国家发展策略尚未上升为全球出击,并未形成生产的国际分工格局。而且那个时代日本的电子工业虽然增长速度惊人但是其规模还是非常有限的,尚无达到大规模向外输出的程度。据统计,1975年日本电子工业累计出口资本为5.3亿美元,仅相当于同期内纺织品工业资本输出的52.3%,其年度投资额占工业资本输出总额的比重仅仅为10.4%

[11]。所以日本人一直没有大批量到东南亚来设厂生产出口。加之那段时间日本人在海外投资仅限于满足当地市场的需求,新加坡的市场小,所以他们投资不多。如果不是如上文提到的为了追求市场准入方面的原因,在70年代中期前后,日本的电子工业并没有发展到需要向后发展国家梯度推移的程度。

[1] W.G. Huff, The Economic Growth of Singapore, Cambridge University Press, 1994, p.325.

[2] W.G. Huff, The Economic Growth of Singapore, Cambridge University Press, 1994, p.329.

[3] 玖弓林译:《创造奇迹的国家》,第148页, 转引自董正华等《透视东亚“奇迹”》,上海:学林出版社,1999年,第252页。

[4] “The Big Cut”, Straits Times, 27 February 1986, 转引自董正华等《透视东亚“奇迹”》,上海:学林出版社,1999年,第257页。

[5] 李文光,《日本的跨国企业》,北京:中国经济出版社,1993年, 第34页。

[6] 同上书,第35页。

[7] 联合国跨国公司中心主编:《再论世界发展中的跨国公司》,北京:商务印书馆,第29页。

[8] 李光耀:《李光耀回忆录:经济腾飞路 1965—2000》,北京:外文出版社,2001年,第60页。

[9] 李光耀:《李光耀回忆录:经济腾飞路 1965—2000》,北京:外文出版社,2001年,第65页。

[10] Edgar H. Schein, Strategic Pragmatism, the Culture of Singapore's Economic Development Board, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1997, p.118.

[11] 李文光:《日本的跨国企业》,北京:中国经济出版社,1993年, 第31—32页。