在艺术创作中,梵高是吴冠中殉道艺术的偶像,他常常说:“梵高,他扑向太阳,被太阳熔化了!”回国后,他的艺术创作也在太阳下渐渐熔化。吴冠中在法国的时候,喜欢梵高这样“强烈的东西”,一回国,他发现这样的艺术创作走不通,而且毫无办法。吴冠中曾经说得非常直接:“要生存,还要我的艺术能够发展,因此我就找秀丽的办法。用水彩画,抒情的,因为这样的东西轻松愉快,大家能接受,非常受欢迎,那么这样就推着我向这边走,就是说怎么样能与人民结合,他也能够喜欢,但我也不说假话。”

《绍兴河滨》,油画,1977年作

吴冠中还有个精神支柱是鲁迅。他在中学时代就爱好文学,当代作家中尤其崇拜鲁迅,他曾说:“我想从事文学,追踪他的人生道路。但不可能,因文学家要饿饭,为了来日生计,我只能走‘正’道学工程。爱,有多大的魅力!她甚至操纵生死。爱文学而失恋,后来这恋情悄悄转入了美术。但文学,尤其是鲁迅的作品,影响我的终生。”此时他也只能哀怨地说道:“鲁迅笔下的人物,都是我最熟悉的故乡人,但在今天的形势下,我的艺术观和造型追求已不可能在人物中体现。”

在艺术创作中,吴冠中选择了风景创作。当时几乎没有人画风景,认为不能为政治服务,不务正业,甚至会遭到批判。后来文艺界领导人周扬说风景画无害,有益无害。无害论一出,吴冠中感到放心,可以继续探索前进,至于不鼓励,不发表,都与他无关,与艺术无关。“我想只需一条羊肠小道,途中有独木桥,让我奔向自己的目标。”

自然风景画的兴盛来源于18世纪末及19世纪之初。当初是一批不满七月王朝统治和学院派绘画的画家,以写实手法表现自然的外貌,并且致力于探索自然界的内在生命,力求在作品中表达出画家对自然的真诚感受,以真实的自然风景画创作否定了学院派虚假的历史风景画程式。此画派揭开了19世纪法国声势巨大的现实主义美术运动的序幕。世界上最出色的木刻版画和铜版画家之一的阿尔布雷特·丢勒曾表示:隐藏在自然之中,能够将它采掘出来的人便拥有它。

就在吴冠中无奈之中选择风景创作时,远在巴黎的他的同学却不约而同地走向抽象派。

赵无极在当时一面作画、一面思索自己的艺术创作的出路。他意识到西方绘画的发展已经达到一个必须突破的关口。

法国后期印象派画家保罗·塞尚和瑞士抽象派画家保罗·克利的画恰在其时地给了他启迪。塞尚被称为现代绘画之父,他认为,画面要追求“艺术的真实”而不是以再现自然的艺术面貌出现,画家应该将面对自然的直接感受进行重新安排,在画面上创造第二自然,塞尚的油画和理论给了赵无极许多提示,而是克利的油画使他找到了一条东西方文化的通道,重新发现了自己。

1951年赵无极首次去瑞士,在伯尔尼的一个展览会上见到大量克利的作品。克利是一位诗人,20世纪初在他应征入伍期间,他的妻子莉莉给他寄去很多书籍,其中《中国抒情诗集》的译本给他的印象很深刻。后来,他又接触到了中国的书法和中国画,从中汲取了文字可以造型的思想,并以独特的方式进行试验,创造出文字画,其中最著名的是1918年画的《曾经在灰蒙蒙的夜色下徘徊……》。一位评论家说,中国文化对克利的影响与其说表现在绘画上,不如说中国文学中的孤独者与自然的对话对他产生了强烈的共鸣。赵无极在克利的作品中惊喜地发现了中国,那些丰富变幻的色彩背景上浮动飞舞的人、房、树的符号,似乎是他早已从中国古代绘画中朦胧感受到的境界,也是他不自觉地表现过的图像,他觉得自己可以比克利表现得更好。

1954年,赵无极的画风彻底转变了,标志性的作品是那一年画的《风》,纵向的画面上,两列飘忽不定的符号自上而下仿佛在虚无的空间中随风起落。到了50年代后期,赵无极通过他的艺术实践,以及在画商和艺术理论界的推动下,抒情抽象画派的风格逐渐形成。他的画完全抛弃了形和符号,采用鲜艳的对比色,大量地运用犹如中国墨色的象牙黑逼出几许耀眼的亮色,书写的笔触苍劲有力,富有生命的韵律,画面有一种大自然悠远空灵的感觉。他在描绘自己作画情境时说:“自己已经能够把握和表现想在画面上诉说的话了,新空间已为己有,在那空间里,自己能够自由呼吸,来往自如。”

而吴冠中的好朋友朱德群,他抒情而充满诗意的抽象绘画,被法国现代绘画史家称许为“把东方艺术的细腻与西方绘画的浓烈融汇得最成功的画家”。就是在1956年,同在巴黎的朱德群发现了尼古拉·德·斯塔尔(NicolasdeStael),这对他的艺术创作是一次震荡,他完全脱离了具象,进入了极端抽象。而1969年朱德群在荷兰看到伦勃朗的作品,对他又是一次震荡,他对于光有了更深远的追求。法国国立集美亚洲艺术博物馆馆长戴浩石(Jean Paul Desroches)认为是这些最终形成朱德群那炫目风格的基础。

当吴冠中的杭州艺专同学们在法国自由的艺术氛围里创作时,吴冠中却在压抑的政治环境里贫瘠的艺术创作土壤中小心翼翼地寻找着属于他的艺术暖春。

苦藤也有它的艺术暖春。在清华教学中,吴冠中因为解除了束缚,心情舒畅。教课之余,他在无干扰中探寻自己的艺术道路。教课并不费劲,教素描和水彩。他已往只重视油画,瞧不起水彩,为了教好课,便在水彩上下了功夫,吴冠中将水彩与已往学过的水墨结合,颇受好评。群众最先是从水彩认识吴冠中的,他是学油画和水墨画的,当时却被认为是一名水彩画家。

当时他迷上了树。吴冠中说:“我爱上了树,她是人,尤其冬天落了叶的树,如裸体之人,并具喜怒哀乐生态。郭熙、李唐、倪瓒们的树严谨,富人情味,西方画家少有达此高度者。用素描或水墨表现树可达淋漓尽致,但黏糊糊的油彩难刻画树的枝杈之精微。风景画中如树不精彩,等于人物构图中的人物蹩脚。任何工具都有优点和局限,工具和技法永远是思想感情的奴才,作者使用它们,虐待它们。从古希腊的陶罐到马蒂斯的油画,都在浓厚的底色上用工具刮出流畅的线条,这予我启发。我在浓厚的油画底色上用调色刀刮出底色的线,在很粗的线状素底上再镶以色彩,这色便不至和底色混成糊涂一团。如画树梢,用刀尖,可刮出缠绵曲折的亮线,无须再染色,我常用这手法表现丛林及弯弯曲曲的细枝,油画笔极难达到这种效果。”

西藏平叛后,董希文推荐吴冠中同行写生,此行对他如得彩票。高原反应,有人难受得哭了,泪珠落地成冰,据说这冰珠千年万世永不消融。早晨汽车水箱冻了打不着火,用木柴烧烤一个多小时才能开车,因此司机不愿憩夜,通宵连日地赶,眼睛熬得满是血丝,所以总要配两位司机。因目标是康藏公路的札木,道路极难走,多塌方及泥石流。一路住兵站,也只能住兵站,兵站前风景别具魅力,雪山、飞瀑、高树、野花,构成新颖奇特之画境。在他的错觉中构成异常的景象。从此,吴冠中经常运用这移花接木与移山倒海的组织法创作画面,最明显的例子如70年代的《桂村山村》。藏民很美,造型之美,即便脸上涂了血色,仍美,他在西藏画了不少藏民。但西藏作品中最有新颖感的是扎什仑布寺,这扎什仑布寺也属于移花接木之产品,主要是山、庙、树木、喇嘛等对象的远近与左右间的安置作了极大的调度。他着力构思构图的创意,而具体物象之表现则仍追求真实感,为此,他称这种创作方式为“现场搬家写生”法。后来他下乡在老乡家作画。他的画都是从生活中剪裁重组的,好像东家后门的石榴花移植到西家门前盛开了。有一次画的正是石榴庭院,许多老乡来看,他们爱看开满红彤彤榴花的家园,接着他们辨认这画的是谁家,有说张家,有说李家,有说赵家,猜了十几家都不完全对,因为总有人否定,最后要画家揭谜:原来是他所在的房东家,大家哈哈大笑,说:老吴你能叫树搬家!后来吴冠中便命名此画为《房东家》。

吴冠中在西藏写生途中

既然是风景创作,吴冠中自然想到自己的精神之父鲁迅的故乡。他便从江南故乡的小桥步入自己未知的造型世界。60年代起吴冠中不断往绍兴跑,绍兴和宜兴非常类似,但比宜兴更入画,离鲁迅更近。第一次到绍兴时,找不到招待所,被安置住在鲁迅故居里,夜,寂无人声,他却感觉自己听到了鲁迅的咳嗽!走遍了市区和郊区的大街小巷,又坐船去安桥头、皇甫庄,爬上那演社戏的戏台。白墙黛瓦、小桥流水、湖泊池塘,水乡水乡,白亮亮的水多。黑、白、灰是江南主调,也是吴冠中作品银灰主调的基石。苏联专家说,江南不适宜作油画。银灰调多呈现于阴天,吴冠中偏最爱江南的春阴,一辈子断断续续总在画江南,在众多江南题材的作品中,甚至在他的全部作品中,他自己认为最突出、最具代表性的是《双燕》。这幅被称为“燕子飞去,画境犹存”的描绘作者心目中中国江南民居的作品,在2011年6月被北京保利春拍出了4000万元的天价。

《双燕》,水墨设色,1981年作

80年代初吴冠中任教工艺美院期间,带领学生到苏州写生实习,研究生钟蜀珩同行,一路边教边学。在苏州留园,学生们在太湖石中联系到人体的结构与运动,在不起眼的墙上爬山虎中提炼出感人的画面,体现了老师对造型观察的启示,并发展了老师的思路。苏州上完课,学生们返京去了,钟蜀珩随吴冠中去舟山群岛写生,没有课务,两个人自由作画,疯狂作画,吴冠中不曾考虑钟蜀珩能否跟上他近乎废寝忘食的步伐,她却跟上了。她着蓝衣男装,一身颜料斑斑,显得邋遢,黑黑的脸被草帽半掩,路人大概不辨是男是女。一次两人一同在普陀海滨作画,吴冠中照例不吃中饭。钟蜀珩去附近买来几个包子叫吴冠中吃,她说看在朱先生(吴冠中妻)的面上吃了吧,否则只好抛入海里了。钟蜀珩回忆当时吴冠中虽然吃了包子,依旧感到损失了要紧时刻。无论多大太阳,即便在西双版纳的烈日下写生,吴冠中从不戴草帽,习惯了,钟蜀珩见老师额头一道道白色皱纹颇有感触,那是写生中不时皱眉,太阳射不进皱纹的必然结果。两人离开舟山回宁波,到宁波火车站,离开车尚有富余时间,便到附近观察。吴冠中被浜河几家民居吸引,激动了,匆匆画速写,钟蜀珩看看将近开车时间,催老师急急奔回车站,路人见这一男一女一老一少在猛追,以为出了什么事故。

宜兴文化馆吴俊达回忆当年:“当时我们去车站接人,人都走了一半,还不见踪影。正在我们焦急的时候,突然出来一个精瘦的老人,挑了一副担子,一头是行李,一头是画架等东西。一看就像个老农民,看不出任何画家的风度。我说,这个肯定是吴老先生了,迎上去一问正是。当时他要感受江南的气息,在桥边画了一幅,那是我去陪他的,那时候就请教他,他一边画,有空的时候就聊聊。当时我们去的时候住在那里一晚上。他从早上8点一直画,把画架子搭好了画,我在旁边看,一直画到11点。我说去搞点吃的吧。他说不要不要。后来才知道,他长期在外面跑,已经形成了一个习惯,画画的时候不吃东西。画一天都不吃东西。我说你身体吃得消吗,胃不行的。他说,‘我习惯了。我曾经想吃一点东西,但是吃了以后胃就不舒服,思路也不对了。’他一直画到下午3点半才完,把画收到以后才吃。有一次,我说吴老,我弄点夜宵给你吃吃,他说不吃。说他没这个习惯。我说也不是什么好东西,就是我们宜兴的土特产百合。我说就稍微烧点百合怎样?他说这东西还行,结果他吃得很高兴。”

就是在这些民居里,吴冠中找到了水墨作品《双燕》的灵感之母。有人评价作品《双燕》着力于平面分割,几何形组合,横向的长线及白块与纵向的短黑块之间形成强对照。蒙德里安(Mondrien)画面的几何组合追求简约、单纯之美,但其情意之透露过于含糊,甚至等于零。《双燕》明确地表达了东方情思,即使双燕飞去,乡情依然。横与直、黑与白的对比美在《双燕》中获得成功后,便成为长留在吴冠中心头的艺术眼目。

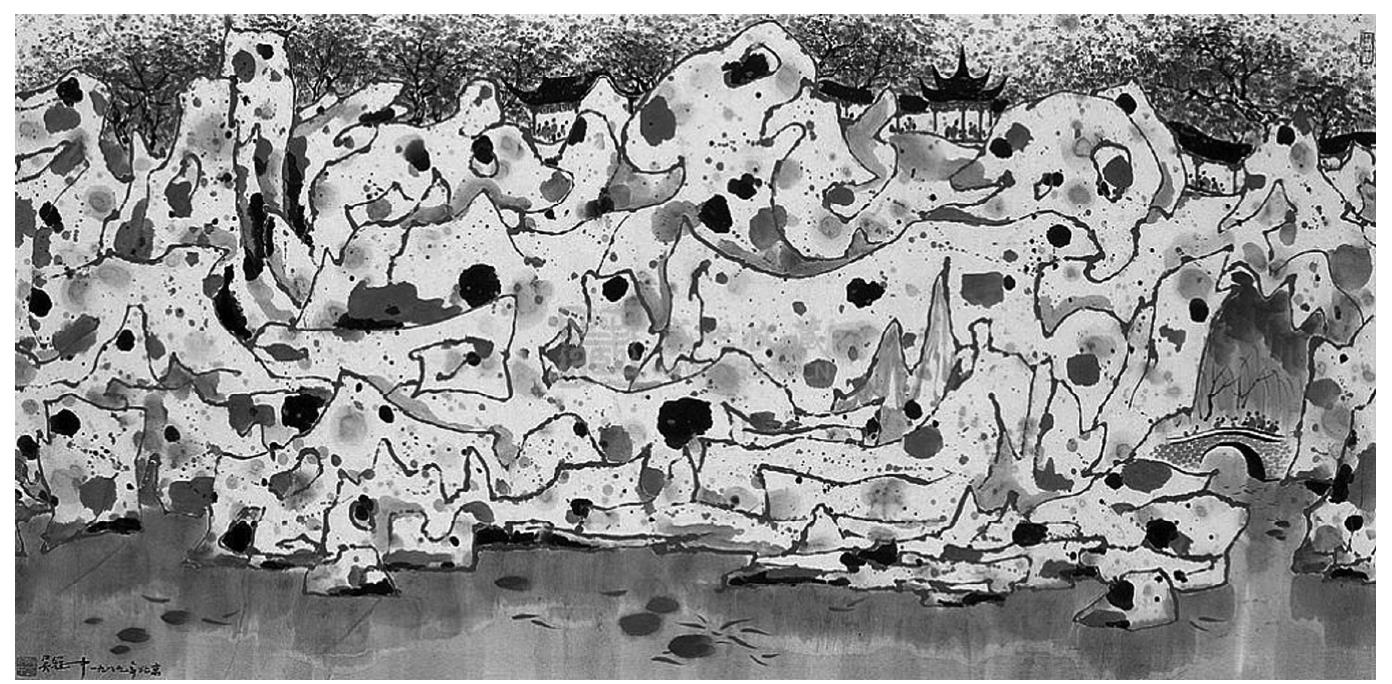

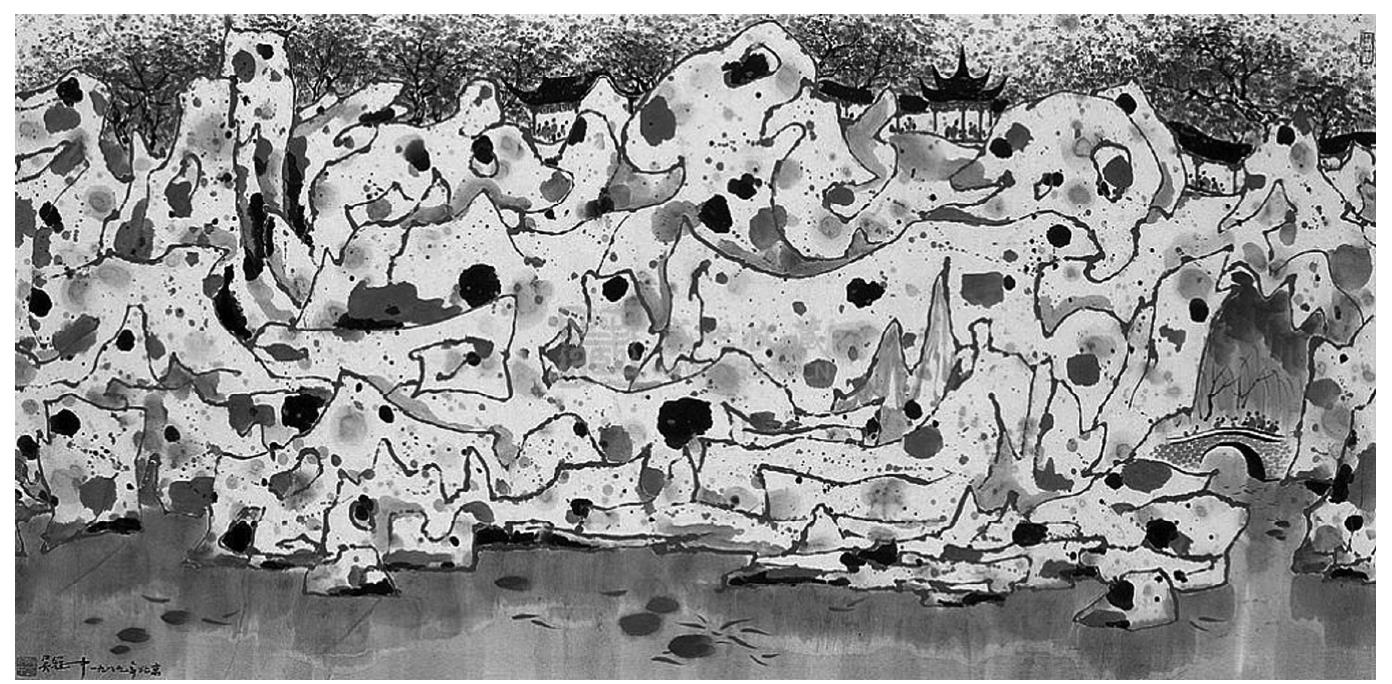

吴冠中的作品如1988年的《秋瑾故居》(画外话:忠魂何处,故居似黑漆棺材,生生燕语明如剪),再至1996年,作《忆江南》,只剩了几条横线与几个黑点(往事渐杳,双燕飞了),都属《双燕》灵感所染。吴冠中将其归纳为“风筝不断线”。风筝,指作品,作品无灵气,像扎了只放不上天空的废物。风筝放得愈高愈有意思,但不能断线,这线,指千里姻缘一线牵之线,线的另一端联系的是启发作品灵感的母体,亦即人民大众之情意。吴冠中曾作过一幅《狮子林》,画面五分之四以上的面积表现的是石头,亦即点、线、面之抽象构成,是抽象画。他在石群之下边引入水与游鱼,石群高处嵌入廊与亭,一目了然,便是园林了。吴冠中就是希望将观众引入园林后,迷失于抽象世界。其作品《情结》、《春如线》等都是他抽象作品的上马石。艺术起源于求共鸣,吴冠中更重视十几亿中华儿女的共鸣,这是他探索油画民族化和中国画现代化的初衷,这初衷他至死不改。在油画中,他结合中国情意和人民的审美情趣,便不自觉吸取了线造型和人民喜闻乐见的色调。此时吴冠中的油画渐趋向强调黑白,追求单纯和韵味,这就更接近水墨画的门庭了,因此索性就运用水墨工具来挥写胸中块垒。70年代中期吴冠中本已水墨作画,那水墨显然已大异于跟潘天寿老师学传统技法的面貌,不过数量少,只作为油画之辅。到80年代,水墨成了他创作的主要手段,数量和质量颇有压过油画之趋势。自己剖析自己,40余年的油画功力倒作了水墨画的垫脚石。吴冠中曾将油画和水墨比作一把剪刀的双刃,用以剪裁自己的新装,而这双刃并不等长,使用时着力也随时有偏重。当他感到油画山穷时换用水墨,然而水墨又有面临水尽时,便又回头再爬油彩之坡。70年代前基本走陆地,80年代以水路为主,到90年代,油画的分量又渐加重,水路陆路还得交替前进。水陆兼程,辛苦赶路,往哪里去?只愿作品能诉说赶路人的苦难与欢乐!

20世纪80年代创作的《狮子林》

在调入工艺美院后,悠闲的日子没过多久,全校师生便下乡“四清”,用知识分子来清理农村干部的“四不清”问题。吴冠中随队去河北任县农村朱家屯,那是穷透了的北方乡村,当地吃白薯干粉蒸的窝窝头,其色灰褐如鸡粪。颜色难看恶心,饿了便顾不得,但每咬一口都牙碜,真难下咽。房东看了也同情他们,拿出玉米窝窝头来,但纪律规定,不许吃房东家玉米窝窝头。夜晚,房东家炒他们自己种的花生吃,也分给他们,他们照例不敢碰。吴冠中倒不怕吃苦,却怕牙碜,几乎顿顿吃不饱,逐渐逐渐不想吃了,不到半年,一点食欲也没有了,有学生寄来胃病药,无效,原来是病了!回北京朝阳医院抽血检查,看验血结果那天,妻焦急地等在家门口,问他怎样?吴冠中说:肝炎。妻子脸色顿时刷白。医生嘱他卧床休息一月。妻远去珠市口买到一张竹制的躺椅,吴冠中每天便躺在廊下看那破败的杂院,精神已沉在死海中。他绝不善于养病,也从未得过病,人到中年,生命大概就此结束了。一个月继一个月,验血指标始终不降,也找过名中医,均无效,他想医学在他的肝炎面前尚束手无策,便严重失眠。回忆当年,吴冠中说如无妻儿,自己必定选择自杀,了结苦难。

“文化大革命”爆发了。红卫兵来抄家,孩子们帮吴冠中毁灭了油画裸体、素描、速写,这一次,毁尽了他在巴黎的所有作品,用剪刀剪,用火烧。好在风景画属无害,留下了。吴冠中家三个孩子插队到内蒙、山西及建筑工地流动劳动。接着妻去邯郸农村劳改,吴冠中一个一个送走他们后,最后一个离开家,到河北获鹿县李村劳动,继续接受批斗。当他锁房门时,想起一家五口五处,房也是一处,且里面堆着大量油画,实际上是一家五口六处。吴冠中住在李村列队前进时个个扛着铁锹、唱着歌,孩子们观看这一队队破衣烂衫的兵,指指点点。这时候吴冠中的痔疮发作严重,脱肛大如一只红柿子,痛得不能走路。他用布和棉花做了一条厚厚的似妇女月经时使用的带子,宽阔结实,像背带裤背在双肩,使劲挺腰将带子托住痔疮,这是一种托肛刑吧,他是在服刑中种地。大约过了两年,连队里严峻的气氛松弛下来,节假日也允许作画了。吴冠中的肝炎一直没有痊愈,只是不治而已,后来情况严重才允许他去白求恩医院治一时期,也不见效,绝望中他索性投入作画中逃避或自杀。他买地头写毛主席语录的小黑板制作画板,用老乡的高把粪筐作画架,同学们笑称粪筐画家,吴冠中就戏称自己诞生了粪筐画派。粪筐画派主要画玉米、高粱、棉花、野花、冬瓜、南瓜……这一批粪筐作品均已流落海外,如今是藏家们寻找的对象了。

1959年暑假,他去海南岛写生,一身衣服磨破,吴冠中像心疼自己孩子一样把仅有的座位让给自己心血换来的油画,一路上不放心,连厕所都不敢去,自己站在拥挤不堪的过道里,硬是从广州一路站到了北京,两只脚肿得都不能走路了。

后来岳母在贵阳病危,吴冠中和妻好不容易请到了假同去贵阳。途经桂林,两人下车,吴冠中太想画桂林了,这个肝炎加肛刑病人到了阳朔,发起了画画的癫狂症。抵阳朔已傍晚,住定后天将黑,因为首次到阳朔,吴冠中为了作画必须先了解全貌,以便构思,第二天才能作画,这是吴冠中一贯的作风。妻只能在旅店等候。吴冠中跑步夜巡阳朔,路灯幽暗,道路不平,上下坡多,当他约略观光后回到旅店时,一个黑影在门口已等了很久很久,那是妻,她哭了,其时社会秩序混乱,人地生疏,确是相当冒险。

没想到吴冠中翌晨就到江边作画,无奈天下细雨,雨不停,妻打伞遮住画面,两个大活人自己淋雨。当他要迁到山上画时,雨倒停了,却刮起大风,画架支不住,妻用双手扶住画板代替画架。狂风暴雨中吴冠中对着摇曳不定的画架,想到自己作一幅画都如此艰难,连累妻子被狂风肆虐,不禁放声大哭。

1975年,吴冠中和青岛几个朋友去崂山写生,结果误入崂山,差点迷路,直到深夜才找到有人烟的出路。许多时候,他的创作是以生命为代价的。没想到如此疯狂地作画,吴冠中的食欲居然渐渐好转,因为肝炎他食欲长期不好,而食欲好转意味着肝炎好转,后来检查果然指标正常了。这位病人居然用疯狂作画征服了病魔。有人认为吴冠中作画时是发气功,艺术之气功治愈了病,吴冠中骄傲地回答:“也许!”

“怀才就像怀孕。只要怀孕了不怕生不出孩子来,就怕怀不了孕。所以我天天在外面跑,就是希望怀孕。”驱赶了病魔,这位“粪筐画派”掌门人也渐渐见到了艺术黎明的曙光。为了创作北京饭店的壁画《长江万里图》,吴冠中提前从农村调回北京。壁画《长江万里图》由设计师奚小彭总负责,绘制者有袁运甫、祝大年、黄永玉和吴冠中,袁运甫联系各方面的工作,稿子酝酿很久,又去长江收集资料,大家从上海溯江上重庆,一路写生。在黄山住的日子较久,日晒风吹,大家只顾作画,衣履邋遢,下山来就像一群要饭的。有次祝大年的一个小包遗忘在工厂,回头去找时,正好一位刺绣女工将包送来,她十指尖尖,用两个手指捏着那肮脏的包拎在空中。原来这个画家的包,包里包外都染满颜料,她不敢触摸。可惜画家们回到重庆,情况不妙,北京在开展“批黑画”运动,壁画就此夭折。

但是,吴冠中艺术命运的转机还是来到了。北京人民大会堂内全国各省、直辖市均占一厅,各省负责装潢各自的厅。湖南厅设计张挂巨幅湘绣韶山,湖南省委邀吴冠中去长沙绘巨幅油画《韶山》作绣稿。画幅5米多宽,高约2米。湖南宾馆的一个最大的厅让给吴冠中作工作室。画成,照例审稿,吴冠中最怕审稿。《韶山》审稿那天,大小官员及工作人员来了不少,他们将一把椅子安置在靠近画面的正中央,然后簇拥着主审进来坐进椅子,其他人均围在其背后,屋子里满是人。这位主审无官僚气,很朴实,像是一位老红军出身的高级领导。他左看右看,往上看时,问是否是船,谅是松枝某处像船形,微蓝的天空也可误认为水。大家一言不发,他当即拍板:“行。”当他站起来走出门时,回头看画,不禁高声赞扬:“伟大!伟大!”这时他真的看到了画的全貌。作为稿酬,吴冠中只要求在贵省境内跑半月,因为他要画风景。这太简单了,领导们立即答应,并另找两位青年画家一路陪同照顾。吴冠中快活得如出笼之鸟,振翅高飞,先到湘西凤凰、界首,又听老乡说大庸的张家界那才叫好。于是兵发张家界。车到大庸县,那时只有为伐木护林开辟的简易公路,一路坑坑洼洼,散布着大小石块,是运木材的大卡车摇摇晃晃的通道,小车不时要停下来搬开石头,走得很慢,且一路荒秃而已,吴冠中心已凉了半截。傍晚,车转入山谷,凸现茂林、峰峦,郁郁葱葱,景色大变,想是走近张家界了。停车伐木工人的工棚前,工棚本来很挤,又要挤进四个人,颇费调度安排。山中夜来天寒,工人们烧木柴取暖,围火聊天,给吴冠中介绍山之高险,野兽稀禽,风云幻变。翌晨,吴冠中匆匆入山,陡峰林立,直插云霄,溪流穿行,曲折多拐,野、奇、深、远,无人迹。他借工人们擀面的大案,厚且重,几个人帮他抬入山间,作了两大幅水墨,再作速写,但时日匆匆,已到返程期限。到长沙时已近年终,吴冠中写了一篇短文《养在深闺人未识——失落的风景明珠》发表于1980年元旦的《湖南日报》。没想到不久张家界这个人间仙境就扬名了,吴冠中那篇短文曾成为导游册子的首篇。20多年后,在张家界市建市20周年之时,张家界市民把吴冠中评为张家界第一功臣。

酷爱风景画创作,又对祖国大好河山万分向往。吴冠中多年向往西双版纳,1978年终于成行。经大理、丽江,从危险的林场道上搭乘运木材的卡车直奔玉龙山。玉龙山喜欢藏在云雾里不露面。你不露面,我不走。小雨、中雨、阴天、风夹微雨,吴冠中就在这阴沉沉的天气中作油画。大地湿了就像衣裳湿了,色彩更浓重,树木更苍翠,白练更白。就这样连续一个多星期,吴冠中天天冒雨写生,画面和调色板上积了水珠,便用嘴吹去。美丽的玉龙山上,湿漉漉的玉龙山下,都被捕入了吴冠中的油画中。吴冠中的窝棚有一小窗,他就睡在窗口,随时观察窗外,一个夜晚,忽然月明天蓝,玉龙山露面了,通身洁白,仿佛苏珊出浴,他便冲出去就地展开笔墨写生,同伴小杨搬出桌子,他说不用了。激动的心情恐类似作案犯的紧张。果然,只半个多小时,云层又卷走了月亮,玉龙山再也没有露真颜。这样的写生,在吴冠中的风景画创作中屡见不鲜。他贪恋景色、山色,而美丽的景色也没有辜负艺术家的痴情。

从油画到国画,从写生到创作,从具象到抽象,吴冠中永远处于喷射状态的激情包围中。若问:“何以永葆激情?”吴冠中会像顽童似的扔出这么几句:“我基因好,我血质浓,我喝母亲的奶到四岁多。”但是你可以从他生死搏斗的创造性劳动中悟出,有些人失败,并不是因为没有才能,而是因为激情不够。一个人最大的破产是激情的丧失!

从青年时,吴冠中给自己起了笔名“吴荼茶”,亦即“如火如荼”之意。从此,他就活在激情之中。吴冠中给自己的油画取名“荼”字,吴冠中的画特有的“淡雅的强烈”,其谜底正在这荼字之中。

吴冠中曾以嘲笑的口吻告诉学生:“所谓大师,只是失败最多的劳动者,打工最多的劳动者。”劳动——是吴冠中最纯朴的生活方式。从太阳升起画到太阳下山,中午从来不睡午觉。他很早就懂得如何精确分配时间,使每年每月每天都有它特殊的任务。劳动养活了他的灵魂。“一日的劳动可获得安眠的夜;一生的劳动可换取安宁的死。”

对于真正的艺术家来说,艺术是灵魂的最好的载体,当艺术家将自己的生命转化为一个崭新而独特的艺术生命后,艺术家的生命便得以长存。这需要艺术家心甘情愿地撇下人间的享乐,苦其体肤和劳其筋骨,将血肉之躯一点点熔铸到作品中去。无论命运把吴冠中抛到哪里,他都能用艺术创作点燃自己的激情,平衡自己的心理。他曾动情地对年轻人说:“一个人千万不能错过人生的各个时机,就像植物嫁接晚了,就永远接不好了!”

看吴冠中青年、中年那些轻松的风景画,心会很沉重,这是他在忍受着被人误解、污蔑的重重压力下作的画;看他晚年那些深沉凝重的画,心却很轻松,这是吴冠中在放开他的心灵自由飞翔。看他的画,犹如看到那个奋斗不已的魂魄在与你对话。看到他的心爱之作《苦瓜家园》,画面上黑之凝重,白之清雅,烘托出肃穆悲壮的气氛,看着这一条条像幽灵似的苍白瘦弱的苦瓜,这是不甘的灵魂啊!吴冠中会突然激动起来:“我今天是赤膊给你看了!苦难的民族!苦难的家园!苦难的心啊!”你可以从他那闪光的眼睛里读到艺术家一颗忧国忧民忧地球的心。他坦言:“人像林中鸟,需要共鸣。“20世纪末,吴冠中连画了三幅《夕阳晨曦》,他说过,“身后事,谁管得,任人评说!”但身前事他却要抓紧,因为一个人身后是非都是身前之事决定的。他渴望晨曦,晨曦给他带来新的活力,一次成功犹如一抹夕阳,过去后预示未来一天的开始,明天的晨曦又将来临。