用世界的语言讲中国的故事

北京大学建筑研究中心副教授 王昀 生于20世纪60年代,1981年考入北京建设工程学院建筑系。1995年在东京大学获得硕士学位,1999年以论文《从传统聚落的平面构成中读解空间概念的研究》 于东京大学获博士学位。方体空间工作室主持建筑师、北京大学副教授。

1993年参加由日本《新建筑》杂志举办的第24回日新工业建筑设计竞赛,获二等奖; 1994年参加日本《新建筑》举办的第4回S×L建筑设计竞赛,获一等奖。设计作品有北京庐师山庄别墅区、石景山财政局培训中心、百子湾幼儿园、百子湾中学校等。

作为20世纪60年代出生的人,王昀与他的诸多同龄人一样,经历了 “文革”、恢复高考、改革开放、留洋、回国等一系列的社会变迁与个体生命转向,渐渐进入了事业与生命的黄金时期。回国十余年,“因为身为建筑师还是想做建筑,国内现在建筑的机会太多了”。如今,王昀既是北京大学建筑研究中心副教授,这让他可以有一张书桌,安静地做与建筑有关的学问,将他深爱的聚落研究进行下去; 同时也是一家得到国家级设计院支持的设计工作室一 “方体空间” 的主持人,这让他有机会将研究中的思考与积淀以建筑的形式,以具体、现实的方式表达出来。

学与教的人生 王昀生在哈尔滨,读初中时到了北京。时值“文革”,学校不怎么教文化课,为了今后有一门可以安身立命的手艺,在家人支持下,王昀从小学习画画。

恢复高考初期,人们沉浸在“学会数理化,走遍天下都不怕” 的知识追求中,王昀希望在绘画与理科之间找一个平衡,于是选择了有一些人文色彩,也有艺术气息,又属于理工科的建筑专业。1981年他走进了北京建筑工程学院学习建筑。当时建筑学这个专业,很长时间没有招过学生。恢复高考以后,北京建筑工程学院刚刚成立建筑系,王昀是第二届学生。当时设计院特别缺人,所以北京建筑设计院给了学校一笔费用,要求学生毕业后都到那里工作。“其实现在想想当时那笔钱的作用还是非常大的。我们二年级的时候就出去看,到处实习,三年级就到南方实习,一般的学校都没有这样的机会。” 由此,王昀也展开了他体验感知建筑的人生历程。

毕业后,王昀并没有进北京建筑设计院,而是留校当了助教,主要工作包括给学生做范图、改图,这样工作了四五年。20世纪80年代中后期,中国的知识分子群体在反思改革开放的出路,王昀也深处中国建筑路在何方的困惑中,而后现代主义理论正好给了当时人们一个思考问题、看问题的角度。20世纪80年代正是日本经济最活跃的十年,这十年当中,它将世界上很多的建筑理论,特别是后现代主义的建筑理论都盖成了建筑,变成了现实。这些建筑作品,通过大量日本的书籍和杂志进入了中国,一些日本明星建筑师也开始到中国进行交流,对当时的中国建筑界影响很大。比如前些时候去世的黑川纪章先生,当时他在北京盖了中日青年友好中心,还在北京讲学,他演讲时候提到的道教、佛教思想,与中国文化都是相通的。而王昀本来就对古建筑、民居研究感兴趣,再加上“想亲眼看看那些日本大师们的后现代主义作品”,1991年,他选择去日本东京大学学习聚落研究这个课题。

东京大学的建筑系非常有名。在那里,王昀体验了老师以个人教研室形式的教学模式。他们学术很自由,只要学生喜欢,可以自由选择老师的课去听,老师也不会强迫你一定要做与他一样的东西,相反他会关心你对什么真正感兴趣,你想做什么。东京大学也出了很多有名的建筑师,像黑川纪章、矶崎新,伊东丰雄等。20世纪70年代,东京大学已经开始对世界各地的聚落进行研究,当时已有20多年历史了。当中国的研究者还在关注一些与民居研究有关的问题时,日本的学界已经超越了民居这个个体的层面,从整体、社会的角度来看待这个事物。王昀认识到,这是要慢慢来学的,不只是从语言上,或者从更大的视角来看待事物就可以了。从历届毕业的研究生、博士生写的论文,从他们写论文过程当中互相进行的讨论,老师进行的提问中,王昀受到很多启发,最后以论文《从传统聚落的平面构成中解读空间概念的研究》获东京大学建筑专业博士学位。学习的同时王昀也到一些事务所、设计院实习或做些兼职,“学术与实践虽然不矛盾,但需要提供实践可能性的场所: 如果只是研究建筑的话,它的目的性、方向可能会偏离实践内容; 如果只是实践而缺少研究的话,那么这种实践也是盲目的”。对日本业界与学界的良性互动关系,他总结道:“日本的设计院特别愿意接收学生到他们那里打工、实习,学生在学习期间通过事务所接触实践,能很快了解在实践当中会遇到的一些问题。设计院对学生们进行着另外一种教育,学生在设计院的工作中遇到的问题又会拿回研究室去,反映到他的研究中。”

同时他认识到当自己花五六年时间读书的时候,在设计院做设计的人已经积累了五六年的经验,对建筑这种更看重实际经验的行业来说,自己已经不适合做一个专职设计师了。于是,受张永和邀请,新世纪伊始,王昀回到北京大学建筑研究中心教书。他说,自己想尽量将个人做建筑过程中的思考与体会传授给学生,告诉他们怎么少走弯路,怎么去看问题,让他们在这个基础上有更深思考的可能性。“目前中国建筑业的发展还处于初级状态,希望有更多学生超越我们,因为我们这些人根本就是铺路者。”

以肌肤体验建筑 色彩纯净到最根本的白色的方体空间,体现了王昀对建筑空间、建筑本身的思考,也是他的建筑哲学,思辨建筑的传达方式。这种构建空间的方式或者说理解建筑的路径,包括他多年学习建筑、研究聚落的心得,也有他通过实地观摩、考察而对建筑产生的自身体验。

人们经常说艺术家多是感性见长的性情中人,他们多以具体的方式感知世界,而非抽象地远观。而身为设计师与聚落研究专家的王昀多年来也一直坚持体验建筑的观点,他不但觉得自己从这种体验式学习中收获颇丰,而且也建议年轻的、未来的设计师多多以这种方式介入世界,走近建筑。

“我认为设计师对于世界的观察非常重要”,在幅员辽阔的国土之上,坐在北京的教室里很难想象南方城镇的文化、经济状态,更无从谈起了解人们的日常生活、建筑的细节和精神。只有通过实地考察,那些书本上的抽象数学、讲解才能化作一种深刻的认知进入人的知识范畴,通过这样带有目的的旅行,“作为一个年轻学生,就会对中国的社会状况特别清楚,这是靠肌肤感受到的东西,而不是书本知识能教给你的”。早在大学实习的时候,“我们当时去看苏州的园林,也去过杭州、上海,发现南方文化的细腻,南方的建筑给人的亲切感,不同于北京园林建筑大尺度威严的皇家色彩。我认为这种文化中的微小差别至今也是存在的。”

在日本上学期间,王昀也去看了很多以前在杂志上看到的建筑,到实地拜访、体验一下,很多事情就很清楚了。有些照片让人很期待,但实地一看并不如期待的那么好; 有些觉得不是很有趣的建筑,看过以后却感觉挺好。比如说丹下健三的建筑,当时在国内的时候觉得他年纪比较大,做出来的东西好像不是很时髦了。实际上从时髦、或者时尚的角度来看,他已经过时了,可是当人们实地去看他的建筑时会觉得有一种力量传达出来。“还比如还有一个建筑,我不好意思提建筑师的名字,做得像机器一样,看到照片时,我喜欢得不得了,觉得人家的建筑已经做到我看不懂的地步了。结果实地去看了以后,你会发现从那个电梯间出来的时候窄得不得了,楼梯拐来拐去给人造成不快的感觉,愉快感就消失了,你会很讨厌这个建筑。建筑有两个重要方面,一个是空间,另一个是尺度,尺度就是说大小。比如说以前看照片里的建筑觉得尺度很大,实际一看才发现其实尺度很小,感觉就不对了。尺度要与建筑的体量相合适。” 当然也不只是在东京看,后来王昀还到欧洲看了很多建筑。

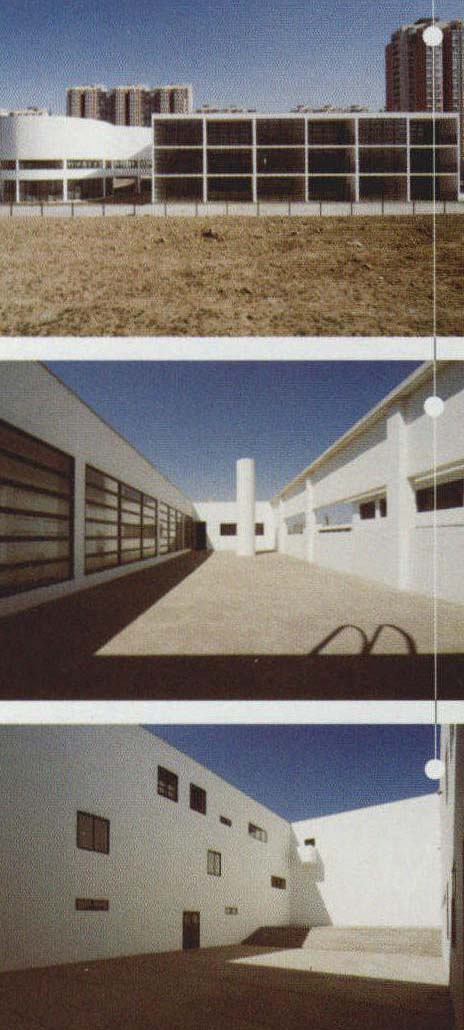

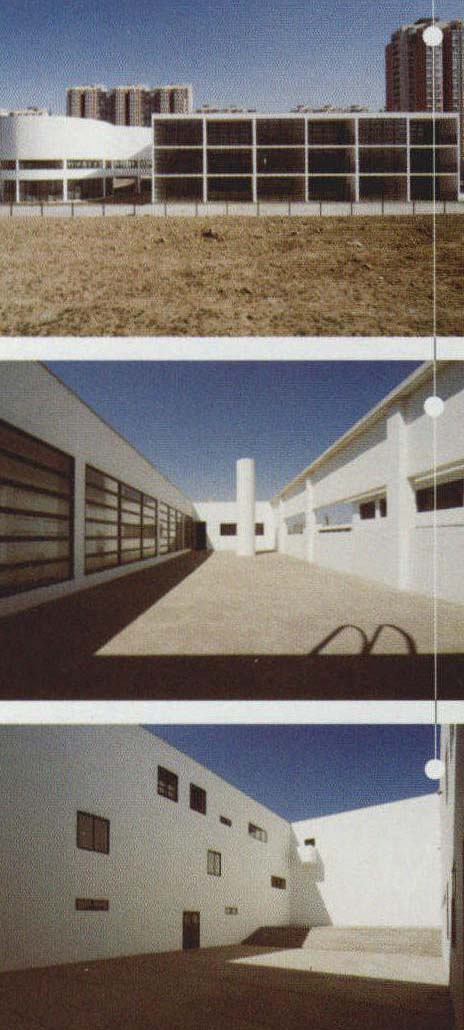

北京百子湾中学校

聚落研究对设计师来说,个人化程度很高,它的社会意义可能只是通过文字表达自己研究成果,对社会起到资料性收集或提供一个视点的作用。但对设计师的培养、养成来说,它的重要意义是文字不能替代的: “你亲身体验过聚落后,那么它的型制、细节随时随地进入你的头脑当中,成为一种感受、一个概念或者一个小灵感,在你做设计的时候它随时可能会突然冒出来。而这种积累性的东西,只有见过、体验过的设计师才会有。”建筑是一个富于变化造型和延展性的四维空间,对它的评价不拘于外在的装饰和线条,而是通过空间感。而王昀追求的是,将这些具象知识和体验来的模式、经验融会贯通到自己之后的建筑实践中。

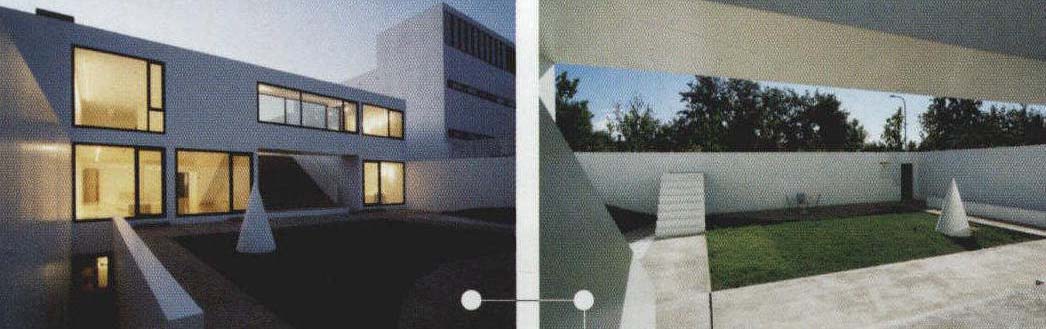

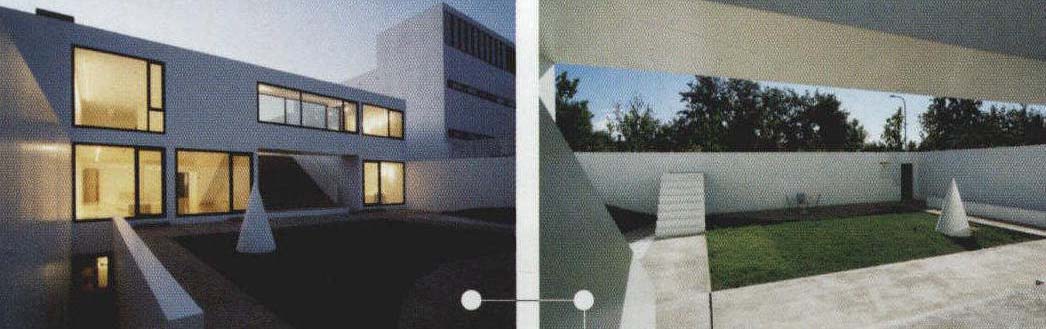

北京百子湾幼儿园

对数学的背离与回归 王昀曾坦言,自己当年选择学建筑,是因为数学等功课不好。但在他今天的实践和研究中,我们却总能看到数学的影子。也许,对与王昀来说,建筑,是艺术,更是科学。

虽然王昀自己并未想做某一种风格,但在其他人看来,他构建的空间却具有强烈的个人色彩。“可是有一点,我力图用一个非常抽象的语言系统来建构一个空间状态。我个人认为它特别方便沟通。好像数学里的1、2、3、4、5,它是再抽象不过了。比方说一头牛再加一头牛是两头牛,一支铅笔加一支铅笔是两支铅笔,数学最棒的状态就是它去掉了牛和铅笔,当它抽象成1+1=2的时候,就已经变成了一种世界上共通的语言了。我认为只有一种语言是最清楚的,那就是数学,它没有国界。” “相反这样一种状态也是建筑所需要的,建筑的尺度、比例,空间的大小,在做建筑的时候你会发现开间是3.2米还是3.6米啊,高度是2.7米还是3.2米啊,你会发现你在谈建筑的时候实际上不是在谈建筑而是在谈数学。谈完数学以后你会发现其他所有的东西都跟它没有关系了。那个3.2米的墙上要用什么材料等都是下一步的事了。所以我还是想用一种最为简洁的语言状态来表达我个人对空间的一个理解。”

而王昀对聚落的研究,同样离不开数学的手段。他的研究是通过将世界各地聚落的平面输入到计算机里,经过一定程序性的计算,把它们还原到同一个坐标图上。“如果我们强调地域性的存在,当你说西班牙的聚落是在西班牙,中国的聚落是在中国,两者的可比性就没有了。但是我的研究是把它变成人的居住环境来看待的时候,我不会考虑它具体是西班牙人或中国人居住的,他们都是人。当把聚落还原至这个点时,房子和房子之间的距离朝向等都成了一种数学的描述。”“在这张坐标图上开始研究时,可能会发现坐标上的A聚落与B聚落在同一个或者相近的点出现,那我会把它们找出来仔细展现、研究,可能一个聚落是中国的,一个聚落是巴布亚新几内亚的,那么我就会看看为什么在中国的这个聚落与巴布亚新几内亚的聚落,在同一个或者相近的位置上出现,它们的异同是什么,文化有什么特点。”

共同幻想与文化微差 “我认为中国现在最有意思的状况就是各种观念的百花齐放,这种状态用聚落的语言来说就没有了‘共同幻想’。”“共同幻想”只存在于类似于传统聚落状态的封闭环境中,在相对稳定的环境中,形成了人们对事物的共同看法和认识,包括审美。一旦国门打开,开始与外界交流增多,不论信息是否对称,就造成了“共同幻想的不在”和“多种幻想的共存”。王昀举了个小例子: “在我住的楼里,从一楼到顶楼每家的装修风格各不一样,西班牙、古典或者现代的都有,大家对生活的憧憬也不一样。”在发达国家则有一个趋于相近的共同幻想,当经济发展到一定阶段,社会构造相对稳定以后,就会有相对稳定的共同幻想。

“从这个意义上来说,我个人更同意大的、整体上的一致性趋向,其实趋同也是一种必然。但在这种情况下,我们更要强调其中的微差。” 微小差别在聚落当中是有的,比如说云南有艾尼族、傣族等很多民族,冷眼一看你会觉得艾尼族跟傣族的建筑怎么几乎是一样的。可仔细观察的话,它们是截然不同的,他们选择建房子的地点也是完全不一样的。比如傣族一定是选择平原,吉诺族和艾尼族一定把房子建在山上。但吉诺族的房子一定是中间有一条路,房子是按照中间、左右布置的; 艾尼族的房子中间也有一条路,但是按照等高线横向布局的。这说明在某种地域上的,包括建造方式、经济文化会对建筑产生一定影响,但这里面会有一个观念上的微差,人们头脑中对未来的设想、文化的积淀、对生活的憧憬不一样而所产生的微差。比如说欧洲的现代建筑,荷兰的现代建筑与法国的现代建筑,与西班牙、比利时的现代建筑都是不一样的。包括德国、瑞士的现代建筑,德国的建筑就是德国的,瑞士的建筑就是瑞士的,里面那种微小的民族性格,包括他们对生活理解的微小差别都包括在其中了。

王昀认为,欧洲人可以影响中国,在将来,为什么中国人不能影响欧洲?比如说大屋顶是中国的建筑语言,你可以讲一个中国语言的故事,但是外国人听不懂,人家不了解你的语言系统。如果你用一个大家都了解的语言系统——现代建筑的语言,将中国人对现代建筑的理解,中国人对生活的思考,中国人对于未来家园景象进行的憧憬,“用世界语言讲中国故事”,这样别人会感觉很有意思,也会很容易接受它。

北京庐师山庄住宅