她姓朱,单名一个“安”字,但是鲁迅无论是活着时还是过世后,都因为这个女人而常常不得安身和安心,因为她是他不愿伤害,也不忍抛弃,但又无法爱上的“大太太”。

朱安无论是当面还是背后都称鲁迅“大先生”,而称鲁迅的弟弟周作人则是“二先生”——她对周家兄弟俩如此“公平”的称谓,即使在周作人那儿也全没有封建大家庭中“长嫂为母”的霸气,倒恰恰意味着朱安终究只是周家一个无足轻重的弱势角色,甚至是一个可有可无的多余角色。

一

1906年夏的一天,正在日本留学那时还叫周树人的鲁迅,接到一封“母病速归”的电报,本是孝子的鲁迅自然立即回国。可是不曾想到,当鲁迅回到家里时几乎是惊呆了,因为他不但发现,远远迎上来的母亲喜笑颜开,一点也不像是急病的样子,而且还发现自家居住的老屋已被装修一新,而且还披红挂彩,周家内外可谓一派喜气洋洋。此情此景让鲁迅已明白了母亲骗他回家的真正目的。

在鲁迅的生命历程中, 有一个人很少说话。这个人的名字叫朱安。她是鲁迅的原配夫人。

青年时代的鲁迅

其实,鲁迅早就知道自己与朱家攀着一门亲的。那还是他在南京读书期间就由母亲“作主”攀上的。众所周知鲁迅对于自己母亲向来都是尊敬的,以至于自己的笔名“鲁迅”也是随了母亲的姓氏,鲁迅对母亲的这种尊敬并不仅仅来自于一种作为儿子应有的孝顺,还来自于他对于母亲的敬佩。鲁迅的母亲鲁瑞,是一个聪明而在当时又具有一定新思想的女性,她从未上过学,硬是靠自学学会了识字看书;她还曾拒绝缠足,自己将自己缠着的脚放了,当有人讥讽她是不是将脚放大了想将来嫁给洋人时,她竟回答说:“这可真说不定!”只一句便让人无言以对。因此鲁迅曾评价他的母亲,如果有一定条件她是有可能成为女英雄的。然而,由于命运的安排,鲁瑞当然并没有嫁给洋人,而是嫁给了比自己小三岁的周家少爷,也没有成为女英雄,倒是最终成了一位含辛恕苦的寡妇,因为这位周家少爷竟英年早逝了。是坚强的鲁瑞独自一人将鲁迅兄弟拉扯大的,当然这中间也不乏“女英雄”的气概和能力,而为鲁迅定亲或许也算是其中之一吧:当她意识到自己的儿子已长大成人,已到了婚配的年龄,她自然“作主”为儿子张罗起对象来。正好有人介绍,说有一朱家女儿,人唤“安姑”,“长得不错,脾气又好”,她便为儿子定下了这门亲事。她得知这女孩子比自己儿子大了三岁,虽然也一瞬间觉得大得多了一点,但是转瞬间她一想到自己也比丈夫大三岁,又想到当地“女大三,抱金砖”的俗话,便觉得这门亲事是很合适的。此时鲁迅在南京求学,当他得知自己的这门亲事后,虽并不情愿,但知母亲已定下,也便只好认了,但提出唯一的要求,这就是希望自己的未来妻子不要缠足,如果已经缠了,希望能像自己的母亲当年那样“放了”。对此母亲倒没有反对,但哪知对方却拒绝得干净利落,说既已缠了,就没有再“放了”的道理。鲁迅自然十分失望,失望的还有母亲竟然不帮着他去找朱家说话,去争取让未来的儿媳妇也如自己当年一样,将缠着的小脚“放了”。因为失望,鲁迅不久就提出希望能退了这门亲事,但是母亲坚决不同意,朱家当然更不同意。鲁迅能做的只有逃跑,尽量拖延结婚的时间,希望能将这门强加于自己的婚事最后拖黄掉。这一点鲁迅真是与当年的胡适十分相似。胡适的妻子也是母亲做主订下的,也比胡适大三岁,在上海读书的胡适对此一开始也是拒绝,拒绝的办法也是逃跑,从上海逃到北京,从北京逃到美国。

鲁迅最终是逃到了日本。

时间一年年过去,转眼鲁迅已25岁,朱安已28岁,在那个年代,28岁的女孩子实在是一个大龄剩女了,鲁瑞又一次拿出了“女英雄”的气慨,说实在不能再拖了!然而“知子莫若母”,如果照直了说让鲁迅回家完婚,鲁迅很有可能不肯回来,这婚自己也没法完。于是她便不惜以自己急病为由,将儿子骗回。在她想来,只要鲁迅回来,就不怕生米煮不成熟饭了,就此她便可只等着抱孙子,自己人生的任务也算就此完成了。

周老太太想的确实也不错,一般人都会这样的,如胡适,当年虽然逃出了很远,但最终还是乖乖回家了。可是周老太太终究还是没完全了解自己的这个儿子。鲁迅虽然也回来了,但是他并不是乖乖回来的,他是被骗回家的——母亲的死活他不能不管;回到家的鲁迅虽然也与胡适一样,母亲的话不能不听,母亲决定的事,他也无论如何不能违拗。

当年回到家的胡适乖乖地与江冬秀完了婚,只是自己写了一副“三十夜大月亮,廿七岁老新郎”的对联贴在门上发发牢骚。鲁迅在回到家的第二天,也就是1906年7月26日(农历六月初六),在母亲的一手操持下,与从来不曾谋过面的比自己大三岁的朱安举行了婚礼。

对于自己的这场注定要来的婚礼实在是不愿但又不得不接受,这一点胡适与鲁迅也是一样的,所以胡适竟然在婚礼上“开小差”、精神出轨——在自己的婚礼上看上了妻子的小伴娘曹诚英,为日后的一场风花雪月的故事做起了准备;然而鲁迅毕竟不是胡适,性格倔强的他,当着前来祝贺的亲朋好友的面,机械地完成了婚礼的各项规定仪式,即与朱安一起拜过天地、入过洞房;但是当亲朋好友都走了之后,他便从洞房里走了出来再也没回去。鲁迅最终来到母亲的房中,宁可一个人无聊地翻着闲书等待天明,而将新娘子朱安一个人凉在了新房内,任凭母亲如何催促,他都拒绝与朱安同房,并且一连三天都是这样。鲁瑞绝没想到结果竟然会这样,很无奈;鲁迅也很无奈,他对母亲说:“你要我结婚,我做到了!”是的,对此周老太太还能说什么呢?

胡适当然也将母亲所希望他做到的事情“做到了”,且做得很好,因为他从此以后,虽然精神和肉体都多次出轨,但总算与原配江冬秀白头偕老了,这几乎是成就了“新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表”的一则佳话;而鲁迅却选择了放弃——而不是抛弃——他对朱安这个原配,一直都不曾像当时多数文化精英们对于原配那样抛弃,而是采取了一种可谓独一无二的方法,似乎很无奈,但很决绝。当然,这样的方法恐怕也只有鲁迅能做得出来,能坚持到底!

名义上结婚后的第四天,鲁迅便与二弟周作人,还有几个朋友一起启程去日本了,且一走就是三年,将母亲和朱安这两个苦命的女人,连同她们的期盼与泪水都留在了家里。后来鲁迅说:“这(与朱安的婚姻)是母亲给我的一个礼物,我只能好好地供养它,爱情是我所不知道的。”

然而,被供养着的朱安却常常叹息,她的每一次叹息,都让鲁迅的母亲心生不安。鲁迅回国后,当他们在同一个屋檐下生活时,她的叹息其实也让鲁迅越发的不安,于是,鲁迅的人生中也越来越多了一份无奈的责任、无言的忧郁和痛苦的折磨;而对于朱安来说,这一切自然是她无法理解的,起初或许正是因为这种不解,她等待着,忍受着,甚至抱怨着,但渐渐地便变成了一种无望的平静、无奈的习惯和一个个无味的日子,于是,本来就话不多的她更加的话少,只会偶尔发出一声轻轻的叹息,让周家母子都深感不安。

二

1919年,鲁迅在北京西直门内公内库八道湾买下了一个四合院,将包括朱安在内的一家老小都接来同住。此时朱安已四十出头了,与鲁迅名义上结婚也十三年了。离开绍兴时,左邻右舍的女人不无羡慕地议论说,看人家老公多好呵,在京城发达了,还不忘将自己的女人接去享福。胡适当年将江冬秀从安徽绩溪上庄村接去北京时,左邻右舍的女人也说过类似的话,江冬秀闻听此言,虽然嘴上说“还不知道有多少罪等着我们去受哩”,可心里真是乐兹兹的。然而朱安闻听此言后什么话也没说,她说什么呢,难道她告诉那些女人,自己十三年来的婚姻一片荒漠?即使说出来,又有谁会相信?说不定反而还会引起别人耻笑!

来到北京的江冬秀,不久就学会了陪胡适散步。那时,每当夕阳西下的傍晚,绿树红楼间,西装革履的胡适与小脚妻子江冬秀一起漫步的身影,成了北大校园里一道独特而怪异的风景。对此赞赏者有之——糟糠之妻也不弃呵,高尚!也有人不解——胡适自己不是说“没有爱情的婚姻是不道德的”吗,他的言行怎么如此的不一致呢?但怀疑的人更多——难道胡适真能与这样一个女人过一辈子?让我们拭目以待吧,好戏在后头呢!

京城八道湾的“周府”是一老式的四合院,但还算宽畅,共有三进房子、前后有两个院子。鲁迅住在最前一进右边的两间房内,中间一间作了门房,其余用来存放书籍和堆放杂物;周老太和“大太太朱氏”住在中间一进;周作人一家和周建人一家分住最里一进正房。

来到了北京的朱安,却很少有外人见过。为此曾引起了许多人的好奇心,这种好奇心甚至多年后仍没有消退。作为鲁迅的朋友郁达夫,在鲁迅去世后写的一篇回忆文章中写道:

前数年,鲁迅在上海,我和映霞去北戴河避暑,回到北平的时候,映霞曾因为好奇之故,硬逼着我上鲁迅自己造的那一所西城象鼻胡同后面三条的小房子里,去看过这个中年的妇人。

多少个日日夜夜,朱安只能在异乡的四合院内的一方天地里枯望着清空,但所有天上的云卷云舒和日月升沉似乎都与她无关,至于外面的大地上,任凭花开花落、涛走云飞,她也一律无从知道。而鲁迅的心情似乎也并没有随着一家人的团聚而有丝毫的好转,他脸上如刀刻一般的皱纹越来越深,他深夜的咳嗽越来越急,他有损健康的烟瘾却越来越大,他吐出的烟雾常常笼罩着自己的身影。而对于这一切,朱安倒是看在眼里,虽然她并不一定知道,鲁迅吞进吐出的哪一缕烟雾,咳嗽带出的哪一缕血丝,刻在脸上的哪一缕愁绪是属于她的,或是她造成的。渐渐的,朱安对于“大先生”有了一种别样的感觉,当然她也并不知道,这种感觉就是爱。每当她深夜听到鲁迅的咳嗽声,她会深深不安,第二天早上,当鲁迅去上班后,她会偷偷地看一看鲁迅留下的痰迹里的血丝有没有增加。那时候,在这个屋檐下,朱安成了除周家老太太以外最关心鲁迅的人。只是鲁迅对于两个同样关心自己的女人,最终就是不能接受其中的一个。

于是,一些人在朱安身上由最初的莫名好奇,渐渐地生出了种种主观的猜测,再后来他们干脆将朱安作了一发炮弹,运用它对鲁迅进行种种攻击,包括一些下流的人身攻击。郁达夫在回忆录中还写到,他的一个学生曾用不无诡密的神情告诉他说:“鲁迅虽然在冬天也不穿棉裤,是抑制性欲的意思。他和他旧式的夫人是不要好的。”甚至还有人说,鲁迅正因为在朱安那里故意压抑,才导致了他对另一个女人的非礼,也导致了他与周作人之间兄弟的反目……对此,鲁迅无话可说,也无法言说,而朱安当然更不会说什么,她只能变得更加沉默。

三

当作为亲兄弟的鲁迅与周作人反目成仇、割席断袍后,周家发生的第一件事自然是分家。作为周家的长子,鲁迅先征求母亲的意见,然后作为名义上的丈夫,他又征求朱安的意见。周老太太十分为难,手心手背都是肉呵,而朱安则毫无迟疑地说:“我跟着大先生!”

就这样,鲁迅带着朱安搬到砖塔胡同,他发表文章时又多了一个笔名“宴之敖”(“宴”字,意为“家”被“日”、“女”霸占;“敖”字,据《说文解字》字分析,为“出”和“放”会意。这个笔名的含义就是:“家被日本女人霸占了,我也被她逐出了。”)。随鲁迅搬到砖塔胡同后的朱安,可谓度过了她一生中最“美好”的一段时光。虽然她依然与鲁迅分居,依然与鲁迅终日无语,但是鲁迅的一切日常生活都交由她安排。鲁迅每个月领得薪水后,都会将足够的生活费交给朱安,并且一如既往地亲自给朱安的娘家寄钱。为此,她娘家每次来信,都会嘱咐朱安在周家一定要好好地待周家老小,因为周家是个不错的人家。然而,那段时间或许对于鲁迅与朱安两人来说也是最“痛苦”的,因为那一阶段是他们两个独自相处时间最多的,可以想象,同一屋檐下只有朱安与鲁迅两个人独自天天面对,但是终又无话可说,那种尴尬、无奈、无趣和无味的滋味,想来一般人都是难以忍受的吧!他们到底是怎么过来的,只有他们俩自己知道,对此鲁迅从没说过,朱安更是从没说过。

正是这样一种怪异的生活中,竟然闯进了一名“第三者”,她不是别人,正是鲁迅的学生许广平。那是1925年“三·一八”惨案后,因为面临共同的敌人,经历着共同的风雨,时任北京女子师范大学学生自治会总干事许广平,与时任该校老师的鲁迅,几乎是在并肩的战斗中产生了爱情,鲁迅感觉到“一只爱情的老虎”正向自己走来。

对于此事,朱安肯定是第一个知情者,因为许广平这只“爱情的老虎”第一次来到鲁迅被他称为“老虎尾巴”的住处时,那儿除了他们俩,就只有她一人。然而她只能一面听着另一间房里的动静,一面在自己的小屋内不住地轻轻叹息。因为他的这一声声叹息,还让今天的我们想到胡适的夫人江冬秀,想到她在“第三者”出现面前时的种种努力。

周作人与他的日本妻子羽太信子

其实,胡适比鲁迅“花心”多了。正是他的“花心”,让他与江冬秀的婚姻一次次亮起红灯,尽管他们确实是最终白头偕老了,但是其中哪是人家想象的那样一帆风顺呵?其中的甘苦或许只有江冬秀最清楚。

1923年春天,在杭州西湖养病的胡适遇到了他在自己婚礼上看上的那个小伴娘,而此时,当年的那个小伴娘早已出落成一个亭亭玉立的大姑娘,且刚刚离婚,她脸上的那种美丽和忧伤让胡适深陷进了爱情的沼泽中无法自拔。经过与徐志摩等朋友的一番谋划后,回到北京后的胡适终于鼓起了十二分的勇气,向江冬秀提出了离婚。

当江冬秀听到“离婚”两个字真真切切地已从胡适口中说出来后,她顺手拿起一把桌上的裁纸刀向胡适掷去——这一刀本该是给那“第三者”的,她不在眼前,算她走运!然后又冲进厨房,拿出一把菜刀,又抱过年仅2岁的二儿子思杜,拖过只有5岁的大儿子祖望,怒不可遏地将菜刀架在祖望的脖子上,声色俱厉对胡适说:“你要离婚可以,既然你不要我们了,我先把两个儿子杀掉,再死在你面前!”

胡适虽然留洋多年,但是哪见过这样的阵势呵!在这样的阵势面前,他除了立即缴械投降外还能做什么呢?

胡适有幸躲过了江冬秀掷过来的飞刀,但躲过之后充其量也只能是离家出走,然后写一首小诗罢了:

山风吹乱了窗纸上的松痕,

吹不散我心头上的人影

——胡适《秘魔崖月夜》

至于与小情人的千般情缘和所有山盟海誓,他实在是顾不了了,只能将它们交给北京西山的寒风,让它们在其中渐渐消逝。更令人可笑的是,自我标榜是一名自由主义者的胡适,此时竟由此总结出了他的所谓自由竟是:

青年时代的许广平

情愿不自由,

便是自由了。

只是苦了那个在杭州每日苦苦遥望北方的小情人,她最后不得不独自将腹中那个见证着自己与爱人所有爱的甜蜜和真挚的生命狠心地结束,也将自己一生的爱情默默地结束。

然而朱安不是江冬秀,她没有这个能力,或许她也压根儿也没有这个愿望发起一场类似于江冬秀的“菜刀门”事件,所以最后出局的只能是自己——实际上她压根儿就不曾“入局”过。

1926年8月,鲁迅携许广平离京南下,再次将朱安和母亲两个女人连同她们的泪水一起留在了异乡的家中。1927年10月3日,鲁迅与许广平在上海正式同居,并直至终生——之所以他们不是“结婚”,是因为鲁迅觉得他既已有一个妻子朱安。尽管鲁迅此举在今天的我们看来有点自欺欺人,但至少他毕竟没有剥夺她那“大太太”的名分——或许鲁迅当时也只能以此算是表达对朱安的歉意吧!

四

张爱玲说,没有用的女人其实是最厉害的女人,因为她们将婚姻当作事业,全身心经营,岂能不厉害!此话在江冬秀那儿似乎是对的,但是在朱安那儿又似乎并不对。朱安是个“没有用的女人”,但是她从来就不曾“厉害”过。

有人说,朱安的悲剧其原因主要出在她没有为周家生出个一男半女。初看此言颇有道理。如果朱安能生出个一男半女,鲁迅或许会“念在孩子的份上”最终接受了她。要知道,即使我们今天,有许多的婚姻实际上都只是“念在孩子的份上”勉强维持着。而当年江冬秀更是几乎将孩子绑架了,这才胁制住了当时实际上已精神与肉体都大大出轨的胡博士悬崖勒马、回头是岸,如果没有孩子,恐怕江冬秀仅仅将刀架在自己脖子上,也是难以阻止胡博士做陈世美的吧!朱安没有孩子好绑架,所以她最后只能任鲁迅放弃也好抛弃也罢,一切都无能为力。

然而朱安的确是没有为周家生下个一男半女,说到底是朱安的问题吗?是鲁迅压根儿就没给她为周家生个一男半女的机会呵!

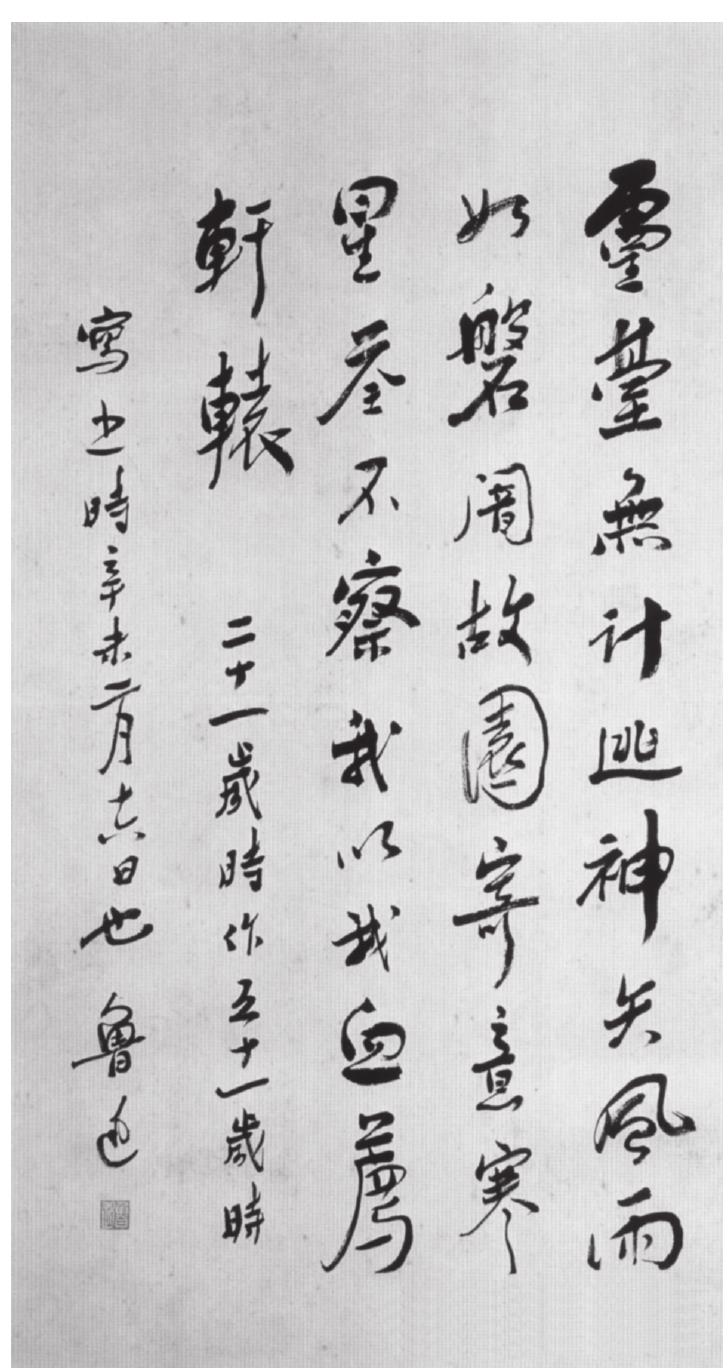

灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

这是鲁迅写的一首《自题小像》的诗,我们一般人都在中学语文课本上读到过它,它既已被鲁迅题写在他剪去辫子后拍的第一张相片背面,所以语文课上老师在讲解其诗的意思是,表达了诗人在封建统治下痛苦和绝望,并同时也表达了诗人要用自己生命反清复明报效祖国的决心。如此解这首诗似乎也不错,但是,当我们知道了这首诗其实是鲁迅在剪辫之前早就写好的一首旧作,这样解这首诗或许就有点牵强了。它的意思或许我们也可以作这样的解读:“灵台无计逃神矢。”是指他母亲如希腊神话中的爱神,将爱的神箭胡乱发射,乱点鸳鸯谱;“风雨如磐暗故园”即母亲将自己骗到家乡,使自己陷入了暗无天日的婚姻悲剧中;“寄意寒星荃不察”即自己的心意没有人能理解,“我以我血荐轩辕”即自己只能以自己的生命来祭奠自己的祖先。这样解读这首诗,也许使它的主题一下子降低了许多,但是倒也非常贴切,令人非常信服。

鲁迅竟然是这样决绝的一个人!而这样一个人竟然恰恰让朱安这样一个老实人遇到,她也真是倒霉呵!

鲁迅不是徐志摩。被徐志摩抛弃的原配妻子张幼仪曾说徐志摩,即使在与她闹离婚的时候,在“他在最想摆脱我的时候,败给了我的肉体,对我们要厮守在一起这件事感到气馁。”所以徐志摩才能一面在外大追林徽因、回家与张幼仪大闹离婚,但一面也能让张幼仪怀孕。

鲁迅手迹

鲁迅也不是胡适。我们今天的许多人,总觉得胡大博士应该与江冬秀离婚,他们之所以没有离婚,实在是胡大博士被江冬秀绑架了,屈服在了她的淫威下。但是细想想,或许这只是我们一种想象吧!或许胡适并没有我们想象的那么不幸福,或许他也并不是我们想象的那么软弱,或许他并不是我们想象的那样强烈地要与江冬秀离婚,或许他要的就是这种“家里红旗不倒,外面彩旗飘飘”生活——正因为“家有悍妇”,所以他才要在外面寻找“真爱”,寻找“彩旗”,这既合情又合理;而每当“彩旗”提出要做“红旗”时,他总以“家有悍妇”为挡箭牌,这也同样是既合情也合理!所以不离婚有什么不好!离婚了才有什么好哩!

而鲁迅就是一根筋,他认死理,非此即彼,决不调和,所以朱安能不倒霉吗?

当然,也有人说鲁迅这是遇到的女人是朱安而不是江冬秀,如果是江冬秀,恐怕许广平即使不成为第二个曹诚英、韦莲司,至少也不会那么容易就捡得鲁迅这么个大便宜,甚至最终结果会是鱼死网破也未可知。

是的,其实婚姻,无论是封建婚姻,还是现代婚姻,并不一定因为是“封建”就一定不好,也不一定因为是“现代”就一定都好,关键要看双方如何对待;其实结果有时并不重要,甚至有时候我们并不能说白头偕老就一定是好,反之就一定不好。说到底,婚姻都是男女双方的一种博弈,这种博弈可谓跨越时空,古今亦然,中外皆是。就是今天,婚姻自由的口号叫得震天响,也确实差不多已深入人心了,但是现在乏观我们周围的婚姻现状,似乎真正美满的并不太多,一是离婚率似乎越来越高,二是鱼死网破的悲剧也层出不穷。我有一位朋友,与妻子也是自由恋爱而结婚的,婚后育有一对双胞胎女儿,但是由于我朋友的偶尔出轨,也是知识分子的他那妻子竟然如江冬秀当年一样,真的拿起了菜刀,不仅只是拿起,竟然真的先是将那一对双胞胎孩子杀了,然后自己也自杀了……当然,她最后也彻底杀了我那位朋友的婚姻和爱情——他不但再也不能与那位“第三者”面对,而且再也没有勇气去面对任何一位以爱的名义走近他的异性,至今他已独自一人过了近二十年了,估计还会就这样过下去直至终生。若以此来看,胡适当年的妥胁,又未必不是一种明智;而周老太太为鲁迅选择了朱安,未必不真是选对了人,也未必不也是鲁迅的一种幸运。谁又能说清这一切呢?

五

1936年10月19日,鲁迅逝世于上海,这令许多恨他的人、怕他的人终于舒了一口气;也让许多敬他的人、爱他的人突然间悲痛无比。

噩耗传到北京,朱安得知后泪流满面,这个从来不曾单独出过门的女人,提出要去上海为鲁迅奔丧,周家老太太拉着朱安的手说:“是我苦了你一辈子!”虽然此时她一定更为儿子的去世而深感悲伤,但是她竟然首先想到的不是儿子的死去,也不是成为孤儿寡母的许广平和周海婴,而是眼前的这个朱安,并且为之深深自责。

周老太太的话,让朱安望着年过八旬、生活已难以自理的周老太太,最终又放弃了南下的想法,因为她的那个日本媳妇是不会照顾她的。朱安一再坚持将北京四三条胡同21号鲁迅离京前住处的书房辟作了灵堂,并一再坚持在此为鲁迅守灵,她之所以这样做,原因很简单:“大先生待我不坏,彼此间从没争吵过。”

鲁迅离京后,朱安长期与周老太太同住,照顾周老太太的任务事实上长期都落在了朱安的身上,当然鲁迅会按时将生活费寄过来,也会按时给朱安的娘家寄钱。鲁迅去世后,朱安和周老太太的生活费由许广平按时寄来。尽管朱安那时生活很拮据,但她对于周作人捎过钱来都一律不接受,她说:“我知道大先生与二先生是不和的。”尽管周作人赡养自己的母亲本应该是天经地义的,尽管周老太太一再对她说,“你们大先生和二先生不和,完全是老二的过错,你们大先生没有亏待过他们”,但是她还是不想因此而被人说她“沾光”。

1943年,周老太太去世,北京因战乱物价飞涨,有一段时间内朱安的生活陷入了极端的困境,再加上后来一个阶段内她又没有收到许广平本按时寄来的钱,生活更是难以为继了,每天她只能以杂粮做成窝窝头就着咸菜、开水充饥,但仍难以为继。走投无路之际,她托人在报上登出广告,准备将鲁迅留下的一些书卖掉换些粮食。远在上海的许广平得知后,托人找到朱安,告诉她:“鲁迅的任何遗物都要好好保护,那些书更不能轻易卖掉。”没想到朱安竟然回答了一句让人落泪的话:“你们都说要好好保存鲁迅的遗物,可是我也是鲁迅的遗物,你们怎么就不好好保存呢!”

许广平的朋友这时只好告诉她,许广平之所以近段时间没有给她寄钱,是因为她被监禁了,还受了酷刑。得知原来如此,朱安习惯性地轻轻叹息一口气,随后表示,她不会卖一本鲁迅的书了,所有鲁迅遗物她都将会交给周海婴继承。

朱安生活困难的消息传至社会,鲁迅生前友好和曾经的一些学生以及一些好心人,都纷纷伸出缓手,为她捐款,但是她终究没有拿过一分钱。许广平得知后禁不住说:“她是个有骨气的人!”

1947年6月29日朱安在北京逝世,终年69岁,临死前她说自己“想念大先生,也想念许广平和海婴。”并说希望自己死后能“葬在大先生墓旁边”。然而,她的这一最后的也是唯一的愿望并没能得到满足。死后三日她便被葬在了西直门外的保福寺,坟前连块不像样的墓碑也没有,她的灵魂和肉体就这样永远地留在了异乡,与她的大先生相隔千里之遥。

一个生命就这样消失了,作为一个女人的她,如果不是因为她的大先生,今天的我们是决不会知道这个世界上曾经有过这样一个生命——或许这就是她作为一个女人,为鲁迅终生坚守的唯一结果与报答吧!只是这对于朱安本人来说,对于曾经的一个活生生的生命,一个有血有肉有情有感的女人来说,又有什么意义呢?

2012/3/19

晚年的朱安