确立马克思主义信仰

1919年底至1920年是毛泽东在思想上大飞跃的一年——实现了向马克思主义者的转变。这一年,他领导了驱张运动;发起对“湖南自治”的尝试;他第二次到北京、上海,接触了许多马克思主义书籍,与李大钊、陈独秀建立了思想上和组织上的联系;创办文化书社、成立俄罗斯研究会,在宣传新文化、新思想方面做了大量工作。从这一年发展变化来看,毛泽东转变为马克思主义者经历了一个曲折复杂的心路历程,而此前他还存在着无政府主义等思想影响。

五四运动后期,社会主义已逐步成为进步思想界的主流。但对于像潮水般涌来的新思潮,在错综复杂的情况下人们还难于分辨。因此,对于社会主义的看法五花八门,既有马克思主义,也有无政府主义,如克鲁泡特金的互助论,日本武者小路实笃的新村主义,俄国托尔斯泰的泛劳动主义,流行于北美的工读主义等等,实际上是小资产阶级空想社会主义的混合物。无政府主义在中国一度占据优势,因为它在小资产阶级汪洋大海的中国有更广泛的社会基础,同时它先于马克思主义传入中国。与其他早期共产主义知识分子相似,无政府主义也是毛泽东走上科学社会主义道路中经历过的一个中间环节。

早在1918年夏天,毛泽东就曾偕同蔡和森、张昆弟等人,寄居岳麓书院半学斋湖南大学筹备处,踏遍岳麓山的各个乡村,想建立一个半耕半读、平等友爱的新村。“每天赤脚草鞋,拾柴挑水,用蚕豆拌和大米煮着吃”,一面自学,一面从事社会改造问题的讨论与探索。但此事因组织赴法勤工俭学被中断了。毛泽东到北京后,读了一些无政府主义的小册子。当时,周作人发表文章,鼓吹新村“实在是一种切实可行的理想,中亚普通的人生福音”。北京大学王光祈等组成三个类似新村的“工读互助团”,试图用和平的、典型示范的方式创建新生活和新社会。这些新村实验,使初到北京的毛泽东颇受感染。

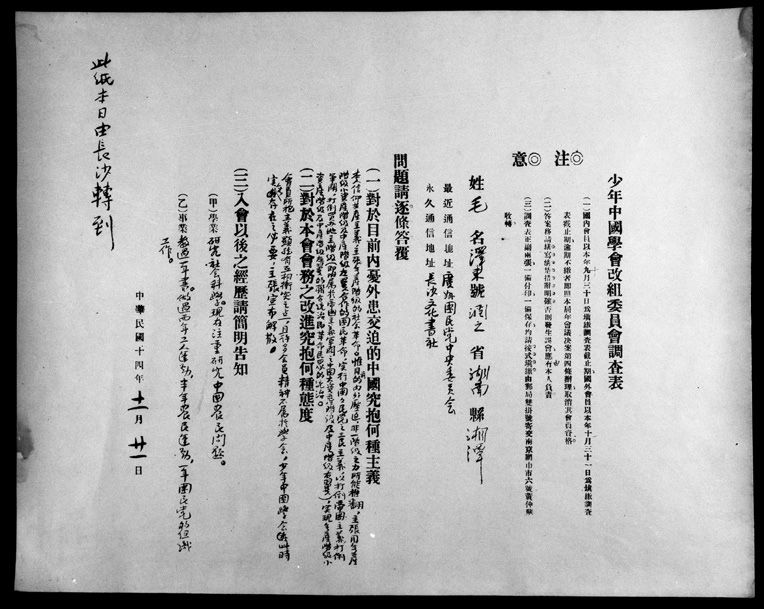

1925年毛泽东填写的《少年中国学会改组委员会调查表》

1919年4月,毛泽东结束北京之行回到湖南后,虽然一直忙于学生运动和办刊物,但仍撰写了一份非常详细的“新村”建设计划,作为他改造社会的一种构想。同年12月1日,他把其中的《学生之工作》一章公开发表在《湖南教育月刊》第1卷第2号上。这里,他设计的理想社会蓝图是:创造新学校,施行新教育,必与创造新家庭新社会相联。让学生们在农村半工半读;再由这些新学生创造新家庭,把若干个新家庭合在一起,就可创造一种新社会;在这个社会里,设立公共育儿院、公共蒙养院、公共学校、公共图书馆、公共银行、公共农场、公共工作厂、公共消费社、公共剧院、公共病院、公园、博物馆、自治会等;以后,把这些一个个的新社会连成一片,国家便可以逐渐地从根本上改造成一个大的理想的新村。他写道:“今不敢言‘模范国’‘模范都’‘模范地方’,若‘模范村’则诚陈义不高,简而易行者矣。”这种主张同他在《湘江评论》上提倡的“无血革命”是一脉相承的。但是,由于驱张运动迫在眉睫,他的这个“新村”计划还没有来得及尝试,又被打断了。

1919年12月毛泽东第二次到北京。他通过各种合法手段领导驱逐张敬尧的斗争,震动了北京政府,使臭名远扬的张敬尧终于败走湖南。当时,苏联政府已同中国平等建交,马克思主义广泛传播,十月革命在中国的影响进一步扩大。毛泽东受当时形势的鼓舞和激励,对马克思主义产生了日益浓厚的“兴趣”,在短短几个月,尽力搜集、如饥似渴地阅读有关俄国革命的书刊、文章和马克思主义经典著作。他与斯诺谈话时说:“我第二次到北京期间,读了许多关于俄国情况的书。我热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义书籍。有三本书特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。我一旦接受了马克思主义对历史的正确解释以后,我对马克思主义的信仰就没有动摇过。这三本书是:《共产党宣言》,陈望道译,……《阶级斗争》考茨基著;《社会主义史》柯卡普著。”

然而,毛泽东确立马克思主义信仰,不仅与阅读了大量马克思主义经典著作密切相关,也与他的“新村”实验、“湖南共和国”尝试等社会实践屡遭失败有关。驱张运动结束后,毛泽东抓住机遇领导了湖南人民自治运动,试图通过和平请愿方式,实行人民制宪。他所希望建立的“湖南共和国”其实近似一种放大了的“新村”。这是他屡试“新村”未果后,把各种社会改革理想在更大范围内付诸实践的尝试,结果又遭到失败。这个失败对于毛泽东的打击是沉重的。心力交瘁的毛泽东在无情的事实面前,开始了冷静思索。他在给朋友写信时说:“我的生活实在太劳了。”11月下旬,由于工作过于劳累,毛泽东决定离开省城作短时间休息,到醴陵、江西萍乡考察、游览。

“踏着人生社会的实际说话”的毛泽东不仅是社会活动家、一系列实践斗争的领导者,而且是“研究实事和真理”,善于学习、认真总结教训的思想探索者。在萍乡,毛泽东又从行动回到思考。原来设想的路走不通了,必须另外开辟新路。经过剖析、扬弃,终于抛弃了不符合实际的无政府主义想法。

毛泽东在萍乡期间,就在11月25日这一天,连续给向警予、欧阳泽、罗章龙、李思安、张国基等五位新民学会会员写了五封信,其中三封是总结湖南自治运动失败教训的。他在给向警予的信中说:一年以来对于湖南问题曾为力不少,但效果不大。“几个月来,已看透了。政治界暮气已深,腐败已甚”。他从这个失败中得出改良主义在中国行不通的结论:“政治改良一途,可谓绝无希望。吾人惟有不理一切,另辟道路,另造环境一法。”他在给李思安的信中说:“湖南须有一些志士从事实际的改造”,我们须“另想办法,另造环境,长期的预备,精密的计划。实力养成了,效果自然会见,倒不必和他们争一日的长短”。这个“他们”,自是指谭延闿、赵恒惕之流。他在给罗章龙的信中强调革命运动必须有正确的理论指导。认为湖南问题的解决,要有明确的主义。说:“中国的坏空气太深太厚,吾们诚哉要造成一种有势力的新空气,才可以将他们斢换过来。我想这种空气,固然要有一班刻苦励志的‘人’,尤其要有一种为大家共同信守的‘主义’,没有主义,是造不成空气的。我想我们学会,……要变为主义的结合才好。主义譬如一面旗子,旗子立起了,大家才有所指望,才知所趋赴”。

从这些信中,我们不难看出,毛泽东一直在扎扎实实、一步一个脚印地走着自己的路,又一次次深刻地进行自我剖析和扬弃。事实的教训,使他最终摆脱了对社会改良道路的最后一点幻想,更加义无反顾地走上科学社会主义道路。毛泽东一旦确立马克思主义信仰之后,就再也没有回过头。

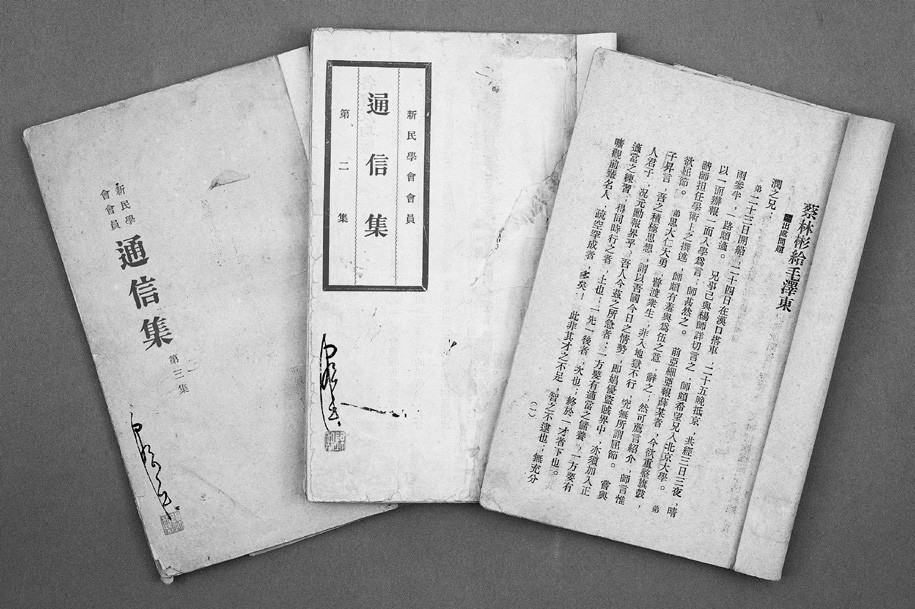

11月底,毛泽东还完成了一件很有意义的事情。他把新民学会会员之间的往来通信,辑成三集。第一、二集编印于1920年底,共收录通信43封,其中毛泽东致会友信10封,另有他起草的启事、前言、序、评述共4篇;第三集编印于1921年初,收录会员通信7封,其中毛泽东致会友信2封,另有他起草的启事、说明3篇。他在《〈新民学会会员通信集〉发刊的意思及条例》中写道:“通信集之发刊,所以联聚同人精神,商榷修学,立身,与改造世界诸方法。……集内凡关讨论问题的信,每集出后,总望各会友对之再有批评及讨论,使通信集成为一个会友的论坛,一集比一集丰富,深刻,进步,就好极了。”他在说明中写道:第三集“以讨论‘共产主义’和‘会务’为两个重要点,信的封数不多,而颇有精义”。《新民学会会员通信集》的编辑、出版,是毛泽东对自己和新民学会成立两年多来会友们学习研究和思想探索方面的心路历程,做的一个总结性的回顾与梳理,这里倾注了他的许多精力和心血。

《新民学会会员通信集》第一、二、三集

在《通信集》中,毛泽东为易礼容1920年6月30日给他本人的信上写了一段按语:驱张运动和自治运动,“都只是应付目前环境的一种权宜之计,决不是我们的根本主张,我们的主张远在这些运动之外”。毛泽东所说的运动之外的“主张”主要是指新民学会要开始“从事于根本改造之计划和组织,确立一个改造的基础,如蔡和森所主张的共产党”。进而勉励大家“千万不要沾染旧社习气,尤其不要忘记我们根本的共同的理想和计划”。

新民学会后期曾召开过两次重要会议。一次是1920年7月确定以“改造中国与世界”为学会方针的法国巴黎蒙达尔尼会议;另一次是毛泽东、何叔衡为统一会员思想,于1921年元月在长沙召开的新年大会。

1920年7月18日,新民学会会员在法国蒙达尔尼合影。这张照片是向警予当年从法国寄回的。向警予在照片背面写着:“此像片是今年(1920年)七月十八日照的”,“此照片内有新民学会会员十三人”。1951年,经侯昌国认出的新民学会会员有蔡和森、向警予、蔡畅、欧阳泽、陈绍休、李维汉、罗学瓒、熊季光、熊叔彬、张昆弟、萧子升、萧子暲、熊光楚。此外,照片上还有孙世灏、葛健豪、颜昌颐、孙发力、张增益、陈绍常、唐灵运、侯昌国等。

新民学会自1920年5月上海半淞园会议之后,其会员主要分别在法国和长沙两地活动。到年底留法会员已达18人。第一批赴法的蔡和森等已能阅读法文书刊,“猛看猛译”了几十种革命书刊。这使他们接受马克思主义比毛泽东等要早一些,也更深一些。上海半淞园会议要求法国会友定期会集,组织座谈。萧三把这个精神带到了法国。1920年7月5日至10日,法国的会员15人到巴黎附近的蒙达尔尼开会,确定了以“改造中国与世界”为学会方针。但是在如何进行改造的道路问题上,出现了以蔡和森为代表的激烈派和以萧子升为代表的温和派的争论。会议委托蔡、萧二人将两种意见写信告诉国内的毛泽东等。

8月初萧子升写信表示:“颇不认俄式——马克思式——革命为正当,而倾向于无政府——无强权——普鲁东式之新式革命”,这种革命从教育入手,“以教育为工具”。蔡和森的信写于8月13日。他明确提出中国必须走社会主义道路,而“阶级战争——无产阶级专政”是实现“社会主义之必要方法”;党、工会、合作社和苏维埃是“无产阶级革命运动之四种利器”;其中,党又是“革命运动的发动者、宣传者、先锋队、作战部”,是无产阶级运动的神经中枢。针对中国的情况,蔡和森说:“我以为先要组织党——共产党”,他希望毛泽东“在国内不可不早有所准备”。

这两封信在路上时,毛泽东正在忙碌于湖南自治运动,大约在11月份才看到,这时他已抛弃实行湖南自治的幻想。经过深思熟虑,毛泽东于12月1日给蔡和森、萧子升以及在法会友写了长达4000字的回信,信中明确表示自己接受马克思主义,走俄国十月革命的道路。赞同以“改造中国与世界”为学会的方针,并说这“正与我平日的主张相合”,认为这个方针是世界主义的,“这种世界主义,就是四海同胞主义,就是愿意自己好也愿意别人好的主义,也就是所谓社会主义”。关于改造中国与世界的方法,毛泽东对他们的不同意见作出明确的选择:“我于子升、和笙(即李维汉)二兄的主张,不表同意。而于和森的主张,表示深切的赞同。”这里说的“和森的主张”,主要是指用俄国式的方法,组织共产党,实行无产阶级专政。毛泽东认为:温和改良的法子,实属“理论上说得通,事实上做不到”。他在信中说:“历史上凡是专制主义者,或帝国主义者,或军国主义者,非等到人家来推倒,决没有自己肯收场的。”因此,“用和平方法去达共产目的”是不可能的:“我看俄国式的革命,是无可如何的山穷水尽诸路皆走不通了的一个变计,并不是有更好的方法弃而不采,单要采这个恐怖的方法。”这是他从无情的实际生活中得出的正确结论。

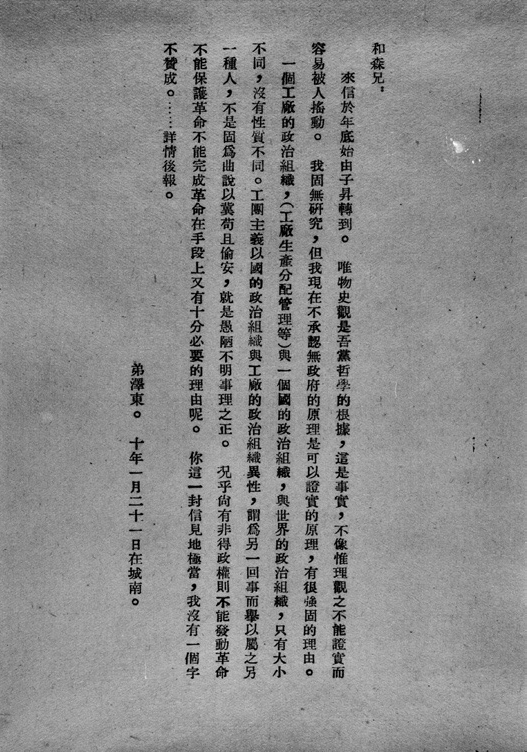

1921年1月21日,毛泽东致蔡和森信

1920年12月底萧子升回国,带来蔡和森于9月16日写给毛泽东的长信。信中详细阐述了成立共产党及其国际组织之必要,主张“明目张胆正式成立一个中国共产党”。毛泽东于1921年1月21日复一短信说:“唯物史观是吾党哲学的根据”,“你这一封信见地极当,我没有一个字不赞成”,还提到,“党一层陈仲甫先生等已在进行组织”。

毛泽东在给蔡和森的回信中,旗帜鲜明地表达了自己对马克思主义、共产主义的坚定信仰,说这是“山穷水尽诸路皆走不通了的”最后选择。40年后,他对英国元帅蒙哥马利说:“革命不是哪里想干不想干的问题,我最初就没有想过干革命的问题。我那时当小学教员,当时也没有共产党,是因为形势所逼,不能不干。”这充分表明两年多来毛泽东为了实现改造中国与世界的理想,在寻找真理、寻找革命道路的过程中,经历的艰辛而曲折、沉重而坚实的心路历程。

本文地址: https://www.yishiweijian.com/maozedong/202211779.html

文章来源:主编

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2022-11-29主编

2022-11-29主编

2022-11-23主编

2022-11-18主编

2022-12-08主编

2022-12-08主编

2022-12-02主编

2022-11-29主编

2022-11-29主编

2023-01-03主编

2022-12-08主编

2022-12-31主编

2022-12-29主编

2022-12-23主编

2022-12-31主编

2022-12-29主编

2023-01-02主编

2023-01-03主编

2022-12-23主编

2022-12-28主编

扫码二维码

获取最新动态