1919年奥古斯托·B.莱吉亚上台后,秘鲁国家政权的性质并未改变,仍然代表了地主寡头集团和外国资本的利益,发展模式仍然是初级产品出口导向模式,在此背景下,秘鲁中产阶级知识分子展开了对秘鲁现代化道路的辩论,以阿亚为首组成的阿普拉党和以马里亚特吉为首组成的秘鲁共产党,展开了反帝反寡头的政治斗争。大萧条之后,秘鲁曾出现过一次“自主发展”的机遇,但由于内部条件的不成熟而坐失良机。从第二次世界大战后期起,随着美国对初级产品需求的增加,秘鲁又重新开始初级产品出口导向增长模式,并出现了第三个出口繁荣周期,但这次繁荣却伴随着跨国公司支配的工业化进程,使秘鲁对外依附程度进一步加深。于是,出现了人民行动党领导的新一轮反帝反寡头的政治运动,推动秘鲁现代化向纵深发展。

(一) 现代化道路的辩论

1919年莱吉亚借助民众运动发动政变当上了总统,为了巩固其统治基础,他最初采取了一系列民众主义和改革主义的政策,如实行8小时工作制和最低工资制,增加公共部门的雇员,规定了一个全国性印第安人节日,从法律上承认印第安村社中共有财产的合法性。在经济调整方面,他采取了既鼓励外国投资又大大增加政府在经济中的作用的战略,通过举借外债和财政赤字来资助为出口经济服务的基础设施的建设。事实上,莱吉亚无意改变出口导向增长模式及其所赖以存在的社会基础,大地产制依然未被触动。当莱吉亚的权力得以巩固后,他便越来越服务于寡头的利益,破坏工人罢工,派军队压制农民起义,将他的支持基础缩小为新的财政寡头。他鼓励外资的结果是美国资本取代英国资本占支配地位。由于关税下调,进口货物的冲击,国内制造业趋于萎缩,他实际上是在延长文官主义党人的寡头统治。他的这些做法在秘鲁激起了新的反帝反寡头的政治潮流,即阿普拉(APRA)和共产主义运动,而这一政治激流是伴随着两位拉美最有影响的政治思想家关于秘鲁现代化道路的激烈辩论而产生的,这两位思想家就是阿亚和马里亚特吉。

从思想渊源上看,他们都曾受到前面提到的冈萨雷斯·普拉达、土著主义以及马克思主义的影响。土著主义的基本含义是要求恢复土著的东西。其激进派坚持只有印第安人才能够拯救和复兴秘鲁。巴尔卡塞尔写道:“欧洲文化从未真正影响过印第安人,秘鲁现在和将来都是印第安的……印第安人的秘鲁是唯一真正的秘鲁。”[1]他们希望由安第斯山人领导的革新运动扫除和摧毁沿海地带的社会经济和政治方式,然后使全国接受安第斯的生活方式。而这种生活方式是什么呢?他们的回答是社会主义。卡斯特罗·波索曾任过短期的印第安事务署署长,他认为印加帝国是以社会主义结构为基础的。住在安第斯山区的印加人的子孙仍然保持着社会主义的风俗和准则,因此,他们是唯一有资格使全秘鲁社会主义化的人。[2]土著主义是一种文化民族主义。

阿亚和马里亚特吉出生于同一社会母体,都是社会变革的产物,都是以“1919年一代人”著称的知识分子,并曾在创办“民众大学”和组织1923年反莱吉亚示威活动中进行过合作,但由于思想和政治策略发生分歧而逐渐疏远,最后在互致针锋相对的公开信后,终于在1928年分裂。

阿亚·德·拉托雷(Victor Raul Haya de la Torre, 1895—1979年)出生于北方沿海的特鲁希略城,作为一名学生领袖在1919年利马总罢工中开始了他的政治生涯,被莱吉亚政府流放的第二年,即1924年,他在墨西哥成立了美洲人民革命联盟(Alianza Popuar Revolucionaria Americana),简称阿普拉(APRA)。1928年他访问欧洲回到墨西哥后,写了一本《反帝与阿普拉》的著作,在这本书和他后来的著作中,阿亚表述了如下的基本观点:

对秘鲁社会形态的分析。阿亚认为秘鲁社会存在着封建主义和资本主义的二元结构,山区经济结构中存在的东西是一种完全的封建制度,沿海则代表着一种资本主义结构。解决土著问题的办法是消灭封建制度,把土地归还给村社。土地问题的这种集体主义解决办法是在国家资本主义制度中资本主义发展的一个组成部分。

对帝国主义性质的认识。阿亚认为,在欧洲,帝国主义是资本主义的最后阶段。但在落后国家,外国资本给它们带来现代资本主义的思想、方法、技术和资本,使之有可能发展民族资本主义。因此,在印第安美洲(阿亚对拉美的习惯叫法)各国社会经济的发展过程中,外国帝国主义成了落后国家发展资本主义的第一阶段。因此,应该同外资建立伙伴关系。他把拉美各国经济比作庄稼,把外资比作水,他说庄稼的成长不能离开水,但他更提出,如同利用水需要开渠灌溉一样,对外资同样需要严格的控制和管理。

关于革命的领导阶级问题。他认为,在欧洲,资本主义已经充分建立,无产阶级是个人数众多的、成熟的阶级,能够领导一次社会主义革命进程。而在拉美,民族性尚在形成之中,封建性居于统治地位,资本主义处于它的“第一阶段”,无产阶级是个刚刚形成的阶级,所以,他建议建立一个由中产阶级领导的包括农民、工人参加的广泛的社会和政治联盟,以便与现实作斗争和解决实际问题。这是因为中产阶级深受帝国主义压迫,具有强烈的反帝思想,在数量上比无产阶级多,又不象农民那样愚昧无知。

关于革命的性质。阿亚认为,拉美要实行的革命是民族主义革命,在民族主义革命的范围内,使资本主义得到充分发展,然后再进行社会主义革命。

这样,阿亚把马克思主义同拉美的实际相结合,探求新的发展道路,成为拉美早期民族主义政治思想家之一。

何塞·卡洛斯·马里亚特吉(Jose Carlos Mariategui, 1895—1936年)出身贫寒,靠自学成才,17岁当上利马《新闻报》的记者,1920—1923年旅欧期间接受了马克思主义。他是第一位试图以马克思主义的观点系统分析拉美和秘鲁现实的思想家。他的观点散见于《关于秘鲁国情的七篇论文》、《反帝观点》、《拉美种族问题》等著作中,从中可以看到他与阿亚在秘鲁社会形态、帝国主义的性质、革命的领导阶级、革命的性质等问题上有观点分歧:

首先,与阿亚的二元论不同,他认为秘鲁当时存在的三种生产方式(山区“封建制”与“土著共产主义”、沿海的资本主义)尽管有着深刻差别,但它们却在资本占优势的基础上联合在一起,形成了一种同一的经济社会结构,如果从国家经济结构这个整体角度,从与资本的联系和受资本的控制这个角度来考察,山区经济结构中存在的东西不是“封建制”,而是一种“半封建制度”,土地问题的集体主义解决办法不是资本主义发展的一部分,而是秘鲁社会改造的社会主义前景的一部分。

其次,他反对阿亚的“第一阶段”理论,认为帝国主义在拉美的渗透是资本主义的最后阶段。由于资本主义来自外国且受外国控制,不可能发挥竞争性资本在欧美资本主义发展期的前几个阶段所发挥的作用,所以,资本主义和帝国主义在拉美是彻头彻尾的破坏力量。

再次,他在承认多阶级同盟的一些好处的同时,断然反对阿亚主张的在反帝革命同盟中应由中等阶级而不是工人阶级来领导的观点。他认为,即使是激进化的中等阶级所抱有的价值观念基本上仍是小资产阶级的,它们最终将危及革命并将革命引向法西斯主义。所以,他主张必须有一个在工人阶级领导下的统一的秘鲁。

第四,他认为“单纯反帝不是也不可能成为一个政治纲领和一场能够夺取政权的群众运动”,应该既反帝又反资。他提出“印第安美洲社会主义”的口号,认为秘鲁的社会主义应当根据印第安美洲的现实,根据印加人的集体主义精神,特别是“艾柳”的组织形式(公有制)来实现。他认为秘鲁的劳动阶级4/5是由安第斯山印第安人组成的,在他们中间蕴藏着巨大的革命潜力。他曾说:“我们确实不想让社会主义在美洲被生搬硬套,社会主义应该是一种英雄的创造,我们应该用我们自己的现实,用我们自己的语言创造出印第安美洲的社会主义,这是新一代人的庄严使命。”[3]

由上可见,阿亚和马里亚特吉虽然都认识到秘鲁现代化的根本障碍是其“半殖民地半封建”的社会性质,但对秘鲁现代化的道路却作出了不同的选择,阿亚选择的是资产阶级—民众主义道路,持一种改良主义姿态,而马里亚特吉选择的则是无产阶级社会主义道路,采取一种革命的立场。阿亚领导了半个多世纪的阿普拉运动,马里亚特吉则创建了秘鲁共产党,他们都对20世纪秘鲁现代化进程产生了重要影响。

(二) 阿普拉运动与共产主义运动

1924年5月阿亚在墨西哥建立了美洲人民革命联盟(简称“阿普拉”)。阿亚把该党所提出的纲领概括为五点:反对美帝国主义;拥护美洲政治联合;实行土地和工业国有化;拥护巴拿马运河国际化;实现世界上被压迫的人民和阶级之间的联合。这是阿普拉的最高纲领。阿普拉党人希望这个纲领将在整个印第安美洲实现。阿普拉党主要从资本主义得到较大发展的地区寻求中等阶级下层、大学生、城市和农村工人的支持,它在秘鲁北方沿海建立稳固的长期的根据地,得到了当地的中等阶级和蔗糖工人的支持,在党内,阿普拉建立了对富有感召力的阿亚个人的领袖崇拜。

当阿普拉党在寻求工人的支持时,秘鲁社会党(PSP)也在争取工人阶级的支持。该党是1928年由马里亚特吉与一批知识分子和工会领袖创建的。在马里亚特吉的影响下,马克思主义在工会运动中取代了无政府工团主义,并在1929年成立了马克思主义的工会联盟——秘鲁总工会,1930年在共产第三国际拉美第一次会议召开和马里亚特吉去世之后,秘鲁社会党更名为秘鲁共产党,并加入了共产第三国际。

但是,无论是阿普拉还是秘鲁共产党都没有能推翻莱吉亚的独裁统治,只是到1929年爆发世界经济危机之后,随着秘鲁经济急剧恶化和民众运动的高涨,年轻军官路易斯·M.桑切斯塞罗通过一次军事政变结束了莱吉亚的统治(1930年8月)。这时,在欧多西奥·拉维内斯领导下的秘鲁共产党认为革命时机已经到来,试图夺取政权和建立苏维埃。这一指导思想导致了1930年10月中部山区塞罗德帕斯科矿区的工人暴动、拉奥罗亚地区矿工和建筑工人的游行示威,以及国际石油公司油田工人的罢工和示威游行,结果均以流血失败而告终。秘鲁总工会遭到查禁,秘鲁共产党则转入长期地下活动。

阿普拉试图通过议会选举的道路夺取政权。1931年阿亚从国外归来,准备参加军事洪达主持的自由选举。为此他降低了阿普拉原先的革命调门,提出一个最低纲领,其要点是扩大国家在经济中的作用,保护本国工业,进行广泛的社会改革,以及采取措施控制过多的外国资本。桑切斯·塞罗和他组成的新党——“革命同盟”也参加了竞选,并且提出一些激进的民众主义口号,寡头集团经过左右权衡,认为将阿普拉与塞罗相比 ,阿普拉对他们的威胁更大,因此选择了塞罗,使塞罗获得51%的选票,而阿亚只得到选票的35%。和平手段夺取政权失败后,阿普拉于1932年7月在特鲁希略发动暴动,杀死了60多名政府军官和士兵,政府军队镇压了暴动之后,又进行了报复性的屠杀,殉难者达1000多人,其中大部分是阿普拉党员。该事件导致了军队与阿普拉之间长达半个世纪的政治夙怨,“只要军队仍然是一个强有力的国家机器,阿普拉分子就很难希望取得政权”[4]。特鲁希略事件之后,阿普拉运动也被迫暂时转入地下。

1930年代初是从政治上结束秘鲁寡头统治的一个有利时机,但因阿普拉与秘鲁共产党之间的分裂,分散了革命运动的力量,寡头集团坐收渔翁之利,联合军队成功地镇压了民众运动,革命力量的分裂和后来阿普拉为谋求政权而同政敌妥协的机会主义路线,使寡头集团又维持了三十多年的统治,并以更微妙的方式再现了它在“贵族共和国”时期的霸权。

(三) 浅尝辄止的“自主发展”

1929—1933年世界经济大危机之后,出口商品市场急剧萎缩,继之而来的国际收支危机使许多“外围”国家宣布无力偿债,“中心”国家的经济困难使之停止对外直接投资。在没有外力支持的情况下,为了恢复本国经济发展,许多拉美国家转向“内向增长模式”,强调政府干预下的进口替代和通过扩大政府开支来刺激内部需求的增长。在此背景下,秘鲁也出现了一种“自主发展”的迹象。

所谓“经济自主发展”,是指一种由本地控制的、基础广阔的、富有活力的经济扩张,它建立在一种多样化的经济基础之上并拥有日益增长的技术能力和一个本地的资本品(工业)部门。据罗斯玛丽·索普研究,取得经济自由发展必须具备几个前提。一是必须有一种对经济活动的不断刺激,这种刺激可以来自出口增长、投资或政府的开支,如果来自出口增长,则必须具备三个特点,即较高的价值回报、较强的关联效应、较低的利润汇出;二是必须有相应的价格政策扶植本地产业,阻止资源流向出口部门;三是在政治上必须有一个维护本地产业的强有力的利益集团,如工业家阶级;四是政府必须在适当时候为保护本地产业进行政策性干预。[5]这些条件在大萧条之后部分地出现在秘鲁。

1929—1949年,由于缺少新的外部投资,由外国公司生产的秘鲁出口品的比例由60%以上下降到不足30%(有些部门甚至停止了生产),这20年间,当新的机遇(价格上升)在金、铅、锌、渔业和橡胶业等部门出现时,当地企业家便抓住机遇纷纷进行投资,大部分出口生产重新被置于本地公司的控制之下,出口部门同整个经济的其余部分的一体化得到加强,同时也出现了有意义的经济增长的分散化,铅、锌、金等产量的提高带来了山区多处地方的新的繁荣,亚马孙盆地的经济在萧条了20年后又出现了复苏的迹象。

从政府政策的选择看,最初政府实行了紧缩财政、反对通胀的政策,直到1937年政府开支仍低于1928年的水平。1939年普拉多总统上台后,鉴于政府的紧缩政策限制了城市白领阶层的受雇机会,引起他们对政府的不满,于是开始增加政府开支。普拉多认为对付阿普拉威胁的最好办法就是收买中产阶级的支持。从1939—1948年公共开支增加了4.6倍[6],这些开支主要来自对新兴出口部门的征税,出口部门的税负从1939年的4%增至1945年的14%②。这样,公共开支的增加刺激了内需增长,同时,政府还实行了汇率贬值,提高关税的政策,尤其是1940年政府通过了《工业促进法案》,并建立了国家“发展银行”为地方企业的发展提供廉价贷款,甚至制定了开发马科纳铁矿作为奇姆伯特炼铁厂的原料基地的计划。结果,工业生产有了明显增长,1938—1942年增长率为9%,但是,1942年之后,美国从秘鲁进口初级产品的大量增加冲淡了秘鲁的进口替代工业化,1942—1946年工业增长率下降为3%。1945年布斯塔曼特任总统后,继续奉行干预主义政策,扩大政府开支、提高工人工资、实行进口许可证制和控制汇率,工业增长率在1946—1950年间上升为6%。但是,由于政府缺乏运用干预主义政策的经验,通胀急剧增加,引起民众不满和社会混乱,特别是布斯塔曼特政府的政治基础缺少凝聚力,发生分裂,最后导致1948年10月奥德里亚将军发动政变上台,重新恢复了自由主义和外向发展的传统政策。

为什么干预主义政策(亦称“非正统经济政策”)的试验以失败而告终?其答案在于,首先,大危机来临时秘鲁进口替代工业化的基础条件尚不成熟,同阿根廷、巴西相比,1929年前这两国已经发展了一个较先进的制造业部门,工业家阶级日趋壮大。而秘鲁的制造业却因莱吉亚政府的政策而濒于破产,中等阶级仍处在不成熟阶段,人们对政府的赤字财政政策已表现出极度不满。因此,秘鲁对大萧条后新的“自主发展”的机遇的反应缺乏必要的物质准备。其次,前述自主发展的几个条件只是部分地出现在1930—1940年代。尽管政府出台了一些干预主义政策措施,但并没有前后连贯一致的进口替代工业化发展战略,如1942年后政府为了赢得美国市场,表现出一种亲美和亲外资的倾向,但同时实行的汇率、进口和价格控制却直接与外国资本的利益冲突,这就注定干预主义政策不会持久。就政治利益集团而言,尽管秘鲁中产阶级兴起和有组织的劳工运动得到发展,但没有任何一个单一的阶级或阶级联盟的利益能够为干预主义政策提供战略导向。同时,当地出口精英的势力仍然强大,他们在政府决策中起有效的影响作用,他们同外国资本仍保持着密切的关系。因此,一旦出口机遇来临,秘鲁很快就返回出口导向的增长模式。

(四) 第三个出口繁荣周期与1960年代的改革者

1948年奥德里亚任总统后,重新恢复了开放的、出口导向的经济增长模式,在此模式之下,“周期性的国际收支困难为国内需求限制和汇率贬值所控制,外国资本的进入和利润的汇出完全不受限制,政府的干预和参与被保持在最低限度”[7]。特别是这后一点,秘鲁同拉美其他国家的步调并不一致,当拉美大陆许多国家对经济生活的干预日益加强时,秘鲁却反其道而行之,成为拉美国家中唯一最热心出口增长、经济自由主义、吸收外国投资并重新被纳入美国经济体系的国家。美国对秘鲁的直接投资从1950年的14500万美元增至1965年的51500万美元[8],秘鲁的蔗糖、棉花、石油、贵金属矿产量出现了新的增长,到1962年铜的产量上升为16.7万吨,居世界第6位,铅、锌的产量居世界第5位。从1950年中期开始鱼粉业又异军突起,到1963年产量已居世界首位。第三个出口繁荣周期实际上从1942年就开始了。但到1948年加快了步伐,1948—1968年秘鲁出口额年均增长率为10.5%,GNP的年均增长率在1950—1968年为5.8%,同期人均GNP增长率为3.2%。[9]

但是,该出口导向增长阶段与以前的阶段相比更加复杂,即随着外国直接投资的增加,秘鲁的工业部门得到扩大。1950年代工业增长主要集中在出口产品的加工业而非面向秘鲁市场的进口替代品产业,到1960年代,这种格局开始转变,工业增长开始集中于水泥、纸张、石化产品以及耐用消费品和资本品。1959年政府通过的新的《工业促进法案》规定了对进口设备和中间产品免征关税,对用于再投资的利润亦免除税收,但利用这种机会的却主要是外国公司而非本地投资者。1960年在秘鲁的外国公司只有63家,但是仅1960年代至少有165家外国公司(大部分是多国公司)进入了秘鲁,秘鲁的资产阶级只在这些外国公司的周围发展了一些小的卫星公司。1950—1967年制造业平均增长率几乎达到8%,制造业占国内生产总值的比重也由1950年的14%上升到1968年的20%。然而,这种工业化并不意味着一种自主发展能力的重大提高,因为秘鲁陷入了一种“新依附”的格局:即这种工业化是由外国公司推动的,集中于消费品的生产,严重地依赖于中间产品、技术和商标的进口,并是以当地市场的重大扭曲为代价的。据统计,秘鲁工业投资的80%以上是外国公司的。[10]国家的工业和金融部门被置于跨国垄断资本手中。这种工业对本地经济的辐射作用有限、没有创造出一个有活力的本地工业家阶级。该时期收入分配变得更加不公平,同时总储蓄和投资率也逐步下降了。

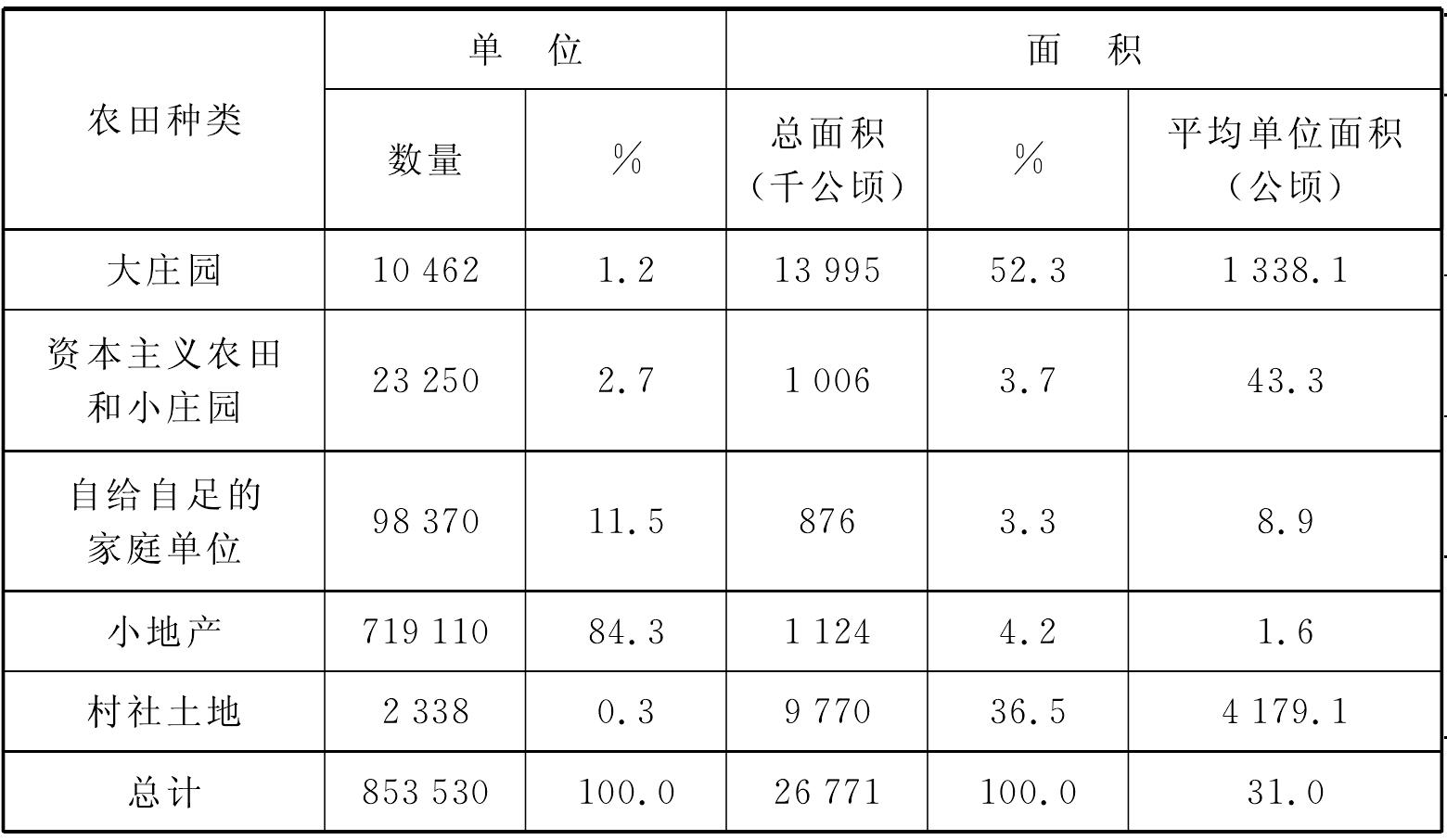

伴随工业化的发展,秘鲁的社会与政治亦发生了重要变化。在农村,出现了新的农民运动的浪潮。由于新的经济增长模式要求正在扩大的中等阶级的实际工资相对稳定,以便有能力购买耐用消费品,所以从1950年之后,政府设法保持较低的城市粮价,对粮食进口实行补贴,在进口粮食方面的花销由1940年的4000万美元增至1965年的13400万美元。这一政策减少了山区农业出卖商品粮的收入,因此,有些地主不得不转移到城市谋求新的职业(经商、做官或从事自由职业),但大多数中小地主则加重了对农民的剥削。同时,由于人口压力,秘鲁此时已是拉美大陆土地所有制最不平等的国家之一(见附表)。面对新旧压力,山区农民揭竿而起,目标是要夺回被大庄园主强占的土地和取消强加给他们的赋税劳役。

1961年秘鲁的土地配置

[1] 巴尔卡塞尔:《安第斯山的风暴》,1927年利马版,第116页,转引自B.派克《秘鲁近代史》,辽宁大学历史系译,辽宁人民出版社1976年版,第469页。

[2] B.派克:《秘鲁近代史》,第473页。

[3] 马里亚特吉:《关于秘鲁国情的七篇论文》,第352页。

[4] B.派克:《秘鲁近代史》,第534页。

[5] 罗斯马丽·索普和杰弗里·伯特伦:《1890—1977年的秘鲁:一种开放经济的增长和政策》(Rosemary Thorp and Geoffrey Bertram,Peru 1890—1977 Growth and Policy in an Open Economy),纽约,哥伦比亚大学出版社1978年版,第36—37页。

[6]② 罗斯马丽·索普和杰弗里·伯特伦:《1890—1977年的秘鲁:一种开放经济的增长和政策》,第185页。

[7] 罗斯马丽·索普和杰弗里·伯特伦:《1890—1977年的秘鲁:一种开放经济的增长和政策》,第204页。

[8] 弗里茨·维尔斯:《秘鲁的工业化、工业家和民族国家》(Frits Wils,Industrialization, Industrialists, and the Nation—State in Peru),加利福尼亚大学出版社1979年版,第44页。

[9] 罗斯马丽·索普和杰弗里·伯特伦:《1890—1977年的秘鲁:一种开放经济的增长和政策》,第205页。

[10] 阿尼瓦尔·基哈诺:《秘鲁的民族主义和资本主义》,上海人民出版社1972年版,第20页。

[11] 迈克尔·里德:《秘鲁:通向贫困之路》,第38页。

[12] 劳尔·P.沙瓦:《秘鲁的政治发展和民主》,第50页。

[13] 劳尔·P.沙瓦:《秘鲁的政治发展和民主》,第51页。

本文地址: https://www.yishiweijian.com/lishibaike/20221218966.html

文章来源:主编

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2022-11-29主编

2022-11-29主编

2022-11-23主编

2022-11-18主编

2022-12-08主编

2022-12-08主编

2022-12-02主编

2022-11-29主编

2022-11-29主编

2023-01-03主编

2022-10-26主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

扫码二维码

获取最新动态