新加坡、香港的住房都可以分为两大类:公共住房和私营住宅。其中,公房是政府通过公房一级市场有计划提供,供广大中低收入家庭长期自住的廉价和廉租住房。私宅是指私人房地产商投资兴建,完全按照市场机制运行的,供应高中收入群体的高级住宅。在土地由政府控制的基础上,政府以福利价提供公房,私宅市场以市场价提供私宅。新加坡、香港政府对最低标准线以下的住户提供廉租公房,对中下收入群体则尽量资助其购买公房,对高中收入群体采取“有益的疏忽”态度,让他们自行购置市场提供的私宅。

一元决策模式:政府公共住房的发展和管理事权都集中到一个法定部门手中

在新加坡,建屋发展局作为法定机构,是根据国会1960年《建屋发展法案》设立的,在行政上隶属于国家发展部。建屋局设委员会,由主席、副主席以及3—5名委员组成,成员由国家发展部长任命,为建屋发展进行政府贷款的批准权、年度或追加预算报告的否决权也随之由议会转到国家发展部长手里。[1]委员会下设局长(Chief Executive Officer),负责与委员会沟通联络和对所属各部处的日常管理工作,建屋局职员不是国家公务员,在担任国会议员和政府公务员之前必须辞职。1974年有职员6540人,[2]1985年达到1.4万人,[3]1993年降为7514人(内含下属机构土地管理局155人),[4]平均每万新加坡人中有25人在管理公共住房事务。

在香港,房屋委员会是因应庞大的“麦里浩十年建屋计划”、根据立法局《房屋条例》于1973年成立的,其前身是1954年成立的屋宇建设委员会。把市政局的徙置事务处[5]和市政事务署的屋宇建设处合并成房屋署,作为房委会的执行机构。房委会主席由港督任命的政府“房屋科”长官“房屋司”担任,副主席由房屋署署长担任。1988年,为应对“长远房屋策略”的需要,房委会改组成自负盈亏的法定机构,“房屋科”与“房屋司”被取消,主席一职由政府委任非官方人士担任。[6]但不久即设置政府“房屋局”(1991年),重置“房屋司”(1994年)。2002年,根据《公营房屋架构检讨报告书》的建议,政府“房屋局”并入房屋署。房屋及规划地政局局长兼任房委会主席,成为香港总领房屋事务的问责官员。房委会成员包括主席、副主席、2名官方及28名非官方委员,全部由行政长官委任。所有非官方委员都是以个人身份接受委任,在房委会中并不代表他们所属之机构或团体。[7]与新加坡不同,房屋署职员属于公务员,但是人数相当,2001年达到1.2万名,平均每万港人中有18人在管理公共住房事务。

二元发展模式:以政府公共住房为主、以私宅市场提供为辅的住房供给体制

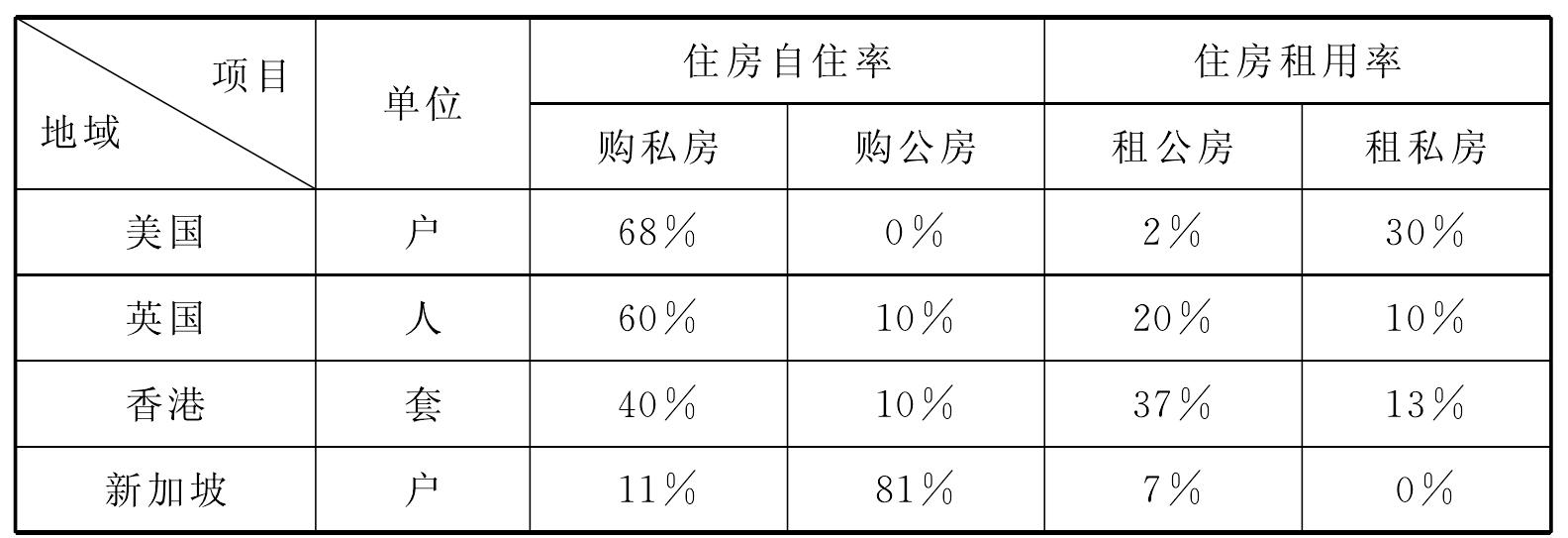

在香港,房屋委员会是最大的住房提供者。香港政府提出的建屋计划,比较突出的是以十年建屋计划为主的中长期计划,比如“屋宇建设委员会十年建屋计划”、“麦里浩十年建屋计划”(1972—1983年)、“长远房屋策略”(1987—2001年)以及“特区政府十年房屋计划”(1997—2008年)。就计划的落实来说,仅1964—1972年间就新提供公共住房20.3万套,使公屋占到住房总数的53%,而同期私宅市场仅提供12.9万套,私宅占住房总数47%。[8]后来,公共住房无论存量还是增量,都长期占到半数。[9]尽管战后香港人口增长很快,但是政府为半数港人成功提供公共住房,[10]这一记录从1972年开始基本保持至今(参见表1)。

表1 英美传统影响下的住房消费格局[11]

图1 私有住房价格走势(RPPI)与实际国内生产总值的偏离曲线图[40]

[1] Stephen H.K.Yeh,ed.,Public Housing in Singapore: A Multi-disciplinary Study ,Singapore University Press: 1975,pp.60,61.

[2] Stephen H.K.Yeh,ed.,Public Housing in Singapore: A Multi-disciplinary Study, p.21.

[3] 唐相道主编:《新加坡安居工程》,上海社会科学院出版社,1997年,第8页。

[4] 李国振编著:《新加坡城市研究》,上海交通大学出版社,1996年,第26页。

[5] 诺曼·J. 迈因纳斯:《香港的政府与政治》,上海翻译出版公司,1986年,第266页。

[6] http://sc.housingauthority.gov.hk/gb/www.housingauthority.gov.hk/b5/aboutus/resources/progress/0, 2-835-1424,00.html

[7] http://sc.housingauthority.gov.hk/gb/www.housingauthority.gov.hk/b5/aboutus/ha/0,,,00.html

[8] 谢贤程:《香港房地产市场》,商务印书馆(香港)有限公司、山西经济出版社,1993年,第12页。

[9] 陈劲松(世联地产董事长):《一定条件下,小就是好——90平方米以下户型谈》,《中国经营报》,2006年7月17日,第31版。

[10] 苗壮、温静、方旭文、谢向东编著:《香港房地产市场》,中国经济出版社,1995年,第69页。

[11] 严格来说,自置居所比率是业主自住的住宅单位占各类有人居住的永久住宅单位的比率(套数比),而住房自有率是自置居所住户在家庭住户总数目中所占的比例(户数比)。这里用“住房自住率”这个笼统的说法,涵盖因统计口径不同而略微有些出入的套数比、户数比或人数比。它与“住房私有率”有根本的不同,后者除了住房自有率之外,还包含住房租用率中的出租私房部分。

美国数据来自吴立范:《大市场,小政府——美国政府在房地产市场中的作用》,载于《南方周末》,2006年7月6日,第19版。英国数据是2000年情况,来自谷俊青、程建华、王显明、孙兰:《国外及香港地区住房保障的主要做法及经验》,载于牛凤瑞主编:《中国房地产发展报告No.3》,社会科学文献出版社,2006年,第210—211页。上述《中国房地产发展报告No.3》和吴立范:《市场的归市场,政府的归政府——香港政府在房地产市场中的作用》(《南方周末》2006年6月8日第19版)所提供的香港、新加坡数据与官方公布的数据都有出入,从官方数据。新加坡资料来自新加坡政府统计局发表的“2000年新加坡人口普查”报告,见《联合早报》2001年 2月 1日。香港数据系我根据香港特区政府公布的1995年住房统计图表计算得来,http://sc.housingauthority.gov.hk/gb/www.housingauthority.gov.hk/b5/aboutus/resources/figure/0,3-0-13910-2005,00.html

[12] 田东海编著:《住房政策:国际经验借鉴和中国现实选择》,清华大学出版社,1998年,第64页。

[13] Ching-Ling Tai,Housing Policy and High-rise Living,A Study of Singapore's public housing, Chopmen Publishers,1988, p.48.

[14] Stephen H.K.Yeh,ed.,Public Housing in Singapore: A Multi-disciplinary Study, Singapore University Press, 1975, p.9.

[15] Economic & Social Statistics Singapore 1960-1982, Department of Statistics,Singapore, 1983, p.118.

[16] Christopher Tremewan,The Political Economy of Social Control in Singapore, Macmillan Press Ltd, 1996, p.56.

[17] Economic & Social Statistics Singapore 1960-1982, Department of Statistics,Singapore, 1983, p.118.

[18] 唐相道主编:《新加坡安居工程》,上海社会科学院出版社,1997年,第128页。

[19] 钟汉明:《卓有成效的新加坡住房制度》,载于《东南亚研究》(广州),1994年,第4—5期。

[20] Ching-Ling Tai,Housing Policy and High-rise Living,A Study of Singapore's Public Housing, Chopmen Publishers, 1988, p.71.

[21] Ho Khai Leong, The Politics of Policy-Making in Singapore, Oxford University Press, 2000, p.56.

[22] 李光耀:《李光耀回忆录——经济腾飞路1965—2000》,外文出版社,2001年,第95页。

[23] http://sc.housingauthority.gov.hk/gb/www.housingauthority.gov.hk/b5/aboutus/resources/progress/0,,2—835—1424,00.html

[24] 房屋署半月刊《互信》(2003年11月28日出版),《副署长钟丽帼告别公务员生涯》,见http://www.housingauthority.gov.hk/b5/aboutus/resources/archivepublications/housingdimension/0,,5—0—8006,00.html

[25] Michael Haas ,ed.,The Singapore puzzle, Praeger Publishers, 1999, p.68.

[26] Teh Cheang Wan: “Housing for all in Singapore”,Central Executive Committee People's Action Party,ed., People's Action Party 1954-1984, Singapore News & Publication Ltd, 1984, p.91.

[27] 苗壮、温静、方旭文、谢向东编著:《香港房地产市场》,中国经济出版社,1995年,第70,79页。

[28] 蔡育天、李百灏编著:《香港房地产管理实务》,上海人民出版社,1992年,第171页。

[29] Ernest C. T. Chew, Edwin Lee,eds.,A History of Singapore, Oxford University Press,1996, pp.325, 326, 329.

[30] Yue-Chim Richard Wong, On Privatizing Public Housing, City University of Hong Kong Press,1998, p.13.

[31] 蔡育天、李百灏编著:《香港房地产管理实务》,上海人民出版社,1992年,第42页。

[32] http://sc.housingauthority.gov.hk/gb/www.housingauthority.gov.hk/b5/aboutus/resources/progress/0,,2-837-1431,00.html

[33] 邓穗恩:《非正式信用市场与经济发展》,载于[美]麦金尼斯主编:《多中心治道与发展》,上海三联书店2000年,第417—442页。

[34] 《拥有私人产业可买转售组屋吗?》,载于《新明日报》, 2000年12月20日。

[35] 田东海编著:《住房政策:国际经验借鉴和中国现实选择》,清华大学出版社,1998年,第71页。

[36] Beng-Huat Chua ,Communitarian Ideology and Democracy in Singapore, London: Routledge,1995, p.136.

[37] Tst Yin-Ching,Raymond,Real Estate Economics: Theory and Policy: With Reference to Hong Kong,Singapore and Taiwan, Hong Kong, Eia Publishing Ltd: 1994, p.204.

[38] 《让较年轻未婚者买组屋 未必走上单身之路》,载于《联合早报》, 2001年8月28日。

[39] 新加坡南洋理工大学亚洲商业与经济研究中心主编:《新加坡发展经验》,中国对外经济贸易出版社,1994年,第239页。

[40] David Ho K.h., Javier C. Cuervo,“Singapore: Containing the Real Estate Boom”,Koichi Mera, Bertrand Renaud ,eds.,Asia's Financial Crisis and the Role of Real Estate, Armonk: M.E. Sharpe, 2000, p.211.

[41] 《联合早报》2002年11月1日。

[42] 蔡育天、李百灏编著:《香港房地产管理实务》,上海人民出版社,1992年,第178页。

[43] http://www.housingauthority.gov.hk/b5/residential/hossecondarymarket/0,,,00.html

[44] 谢经荣等:《地产泡沫与经济危机——国际经验及其借鉴》,经济管理出版社,2002年,第259页。

[45] http://sc.housingauthority.gov.hk/gb/www.housingauthority.gov.hk/b5/aboutus/resources/progress/0,,2-837-1431,00.html

[46] http://sc.housingauthority.gov.hk/gb/www.housingauthority.gov.hk/b5/aboutus/resources/actual/0,,1-0-0-0,00.html

[47] 马志刚、刘健生:《新加坡的社会管理》,群众出版社,1993年,第109页。

[48] Christopher Tremewan,The Political Economy of Social Control in Singapore, Macmillan Press Ltd,1994, p.53.

[49] 李光耀:《李光耀回忆录——经济腾飞路1965—2000》,外文出版社,2001年,第104页。

[50] Ernest C. T. Chew, Edwin Lee,eds.,A History of Singapore, Oxford University Press, 1996, pp.314,324,325. 1825年《友好同盟条约》(Treaty of Friendship and Alliance)授予英国东印度公司对新加坡岛的全部治权,1867年4月1日改为“英国皇家殖民地”。

[51] 姚岚:《新加坡如何实现“居者有其屋”》,载于《东方早报》2006年6月29日,见http://www.crei.cn。

[52] 《联合早报》,2000年12月24日。

[53] 苗壮、温静、方旭文、谢向东编著:《香港房地产市场》,中国经济出版社,1995年,第14,70,87—88页。

本文地址: https://www.yishiweijian.com/lishibaike/20221218800.html

文章来源:主编

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2022-11-29主编

2022-11-29主编

2022-11-23主编

2022-11-18主编

2022-12-08主编

2022-12-08主编

2022-12-02主编

2022-11-29主编

2022-11-29主编

2023-01-03主编

2022-12-02主编

2022-12-06主编

2022-12-06主编

2023-01-03主编

2023-01-24主编

2022-11-18主编

2023-01-02主编

2022-12-02主编

2022-12-02主编

2023-01-24主编

扫码二维码

获取最新动态