论及事关社会制度变革的“社会运动”,人们自然会联想到政治家或政客的鼓动与发动、广大民众的参与以及波澜壮阔的场面。但在澳大利亚,它却表现为社会成员们对某种观念或意识的认同、向往或追求,以及政府的相应作为。其运动程序是大致相对应于澳大利亚社会的变化与发展,针对由此引发的某些热点问题和社会思潮,社会活动家们的探讨与争论同民众关心与热议相得益彰,相互促进,逐渐形成社会共识;各个时期的社会共识对各个时期政府的立法与决策构成影响;久而久之,澳洲社会逐渐发生了明显或不明显的变化,澳洲的社会形态与制度看似在顺其自然中转型,在理所当然中变迁。澳洲社会的演变使澳英关系屡屡为这些社会运动的中心问题,结局均为澳英之间渐行渐远,表现为一方面是澳英情感的完好,而另一方面是澳大利亚自主独立的提升。继19世纪的自治运动和联邦运动之后,起伏于20世纪的共和运动又为一例。

共和运动是当代澳大利亚现代化发展中一件令人瞩目的重大事件,这并非是以共和政体取代君主立宪制的革命运动,而是以共和主义考问君主立宪制的社会议论与探索实践。[1]其影响和意义并不仅在于社会政治制度的变化,而是更深层次地体现出澳大利亚社会意识形态领域中独立意识的加强和民族意识的成熟。虽然澳大利亚共和国的成立仍是遥遥无期,或者说共和运动尚无终极结果,但是,它的作用与影响则体现在澳大利亚社会中澳洲属性的逐渐增强之中。换言之,在当今澳洲,共和制与君主立宪制的区别仅仅局限于国家象征之分,即国家元首的身份,而非国家属性、社会形态或政府性质的改变。

这场涉及国体变化的社会运动在平稳的演进中展开,在循序渐进中发展和深入,有别于常见于别国那天翻地覆的社会革命,如18世纪末19世纪初的法国和20世纪前50年的中国。19世纪后半期是澳大利亚民族与民族国家形成的时期,充满平等色彩的民族主义是澳大利亚民族意识中颇具政治特色的一大主要内容,它在政治观点上即表现为独立民族国家的共和主义。早在19世纪50年代,兰格就开始宣传共和主义,主张建立独立的澳大利亚共和国。他出版《为了澳大利亚金色土地的自由与独立》一书,援引美国的先例,认为作为英国的殖民地,要想获得自由和独立,只有建立共和政体,而别无其他良策可循。他认为澳大利亚各殖民区在英国的统治下业已成熟,应该向独立国家发展。他也由此被认为是澳大利亚共和主义的先驱。

从兰格宣传共和主义思想到19世纪80—90年代H.劳森等人为建立独立的民主共和国而鼓噪,再到20世纪60年代以来,以G.达顿和D.霍内为创始人的共和派的呐喊和奔波,作为社会思潮的共和主义逐渐演绎出了共和运动,导致建立共和制成为20世纪后半期澳大利亚社会上的一大议题以及政治制度改革的内容之一。然而,尽管时间跨度较长,但这一系列政治观点和社会运动的中心内容基本上没有什么变化,即围绕着澳大利亚国家元首如何产生而展开,核心议题是:(1) 澳大利亚应成为一个共和国,由一个澳大利亚人充任国家元首;(2) 选择和选举国家元首的方式和方法;(3) 国家元首的权力与权限。在100多年来澳大利亚社会发展的不同历史阶段中,澳大利亚人对它作出了不同的反应,显示出在澳大利亚现代化发展和演进中,澳大利亚社会的政治观念和心理状态的变化。

19世纪80年代,随着联邦运动的深入,越来越多的澳大利亚人关注起澳洲的未来,共和主义逐渐弥漫全澳。1887年,共和主义者联盟成立,成为宣传共和主义的中坚。它的政纲是:澳大利亚各殖民区结成联邦,建立独立的民主共和国。共和主义拥有广泛的社会基础,特别是广大的工人群众对它的接受和拥护使它更具民族性。虽然澳洲社会对共和主义的解释众说纷纭,但就国家政体而论,人们有着一个共同的基调:无论是在思想感情上,还是在行为实践上,在向母国争取与伸张自治权利的同时,无意问津法国式的共和政体,仍向往保持与英国的既成关系,“殖民区与英帝国的联系仍应保留”。可见,澳大利亚共和主义并不把君主制完全置于自由和民主的对立面,而是把受法律约束的君主与自由民主结合起来,这是敬重君主的英吉利民族心理在澳大利亚的体现。

澳大利亚共和主义在反映出澳大利亚人在思想感情和思维方式上与英国的渊源关系的同时,又说明澳大利亚民族的独立意识尚不成熟。因此,澳大利亚人自然将英国君主奉作自己的国家元首,效忠英国成为人们共同的心理,君主立宪制作为英国的礼物在一片感激声中被澳大利亚人接受。1901年澳大利亚联邦建立后,在民族感情、经济生产及外交、国防等方面对英国的依恋和依赖,使移植而来的君主立宪制得以确立。在人们心目中,远在万里之外并统而不治的母国君主与上帝是相提并论的(God and King),甚至连一向与英国为敌的爱尔兰天主教徒移民对英王也敬仰不已。由此,与英国的“联系仍应保留”成为澳大利亚的决定性国策。

联邦成立后,共和主义趋于消沉,共和主义者纷纷改换门庭。19世纪末,澳洲社会上有不少于10种宣传共和主义的刊物,而此时则大都停刊或转向。曾赫赫有名的共和主义者劳森陷于贫困潦倒之中,成为终日游荡于悉尼街头的醉汉。他早已放弃共和主义观点,时常以小诗赞美英王,美化君主制。在社会上,由于共和主义被爱尔兰和非英籍欧洲移民套用于表达对社会的不满,因此,它又被视为一种有害于社会的、激进的和反英的政治观点,颇受排斥和敌视。1920年,爱尔兰裔联邦议员H.马洪在墨尔本对1万多支持者呼吁结束“外国对爱尔兰的占领”,声称支持“建立澳大利亚共和国的所有运动”。为此,他被指控触犯了1914年《罪犯法》,犯有叛国罪,被逐出联邦议会。[2]

然而,作为一个独立的民族国家,战后澳大利亚社会的发展与同英国在政治的离心和经济上的分离是同步的,这不可避免地对澳大利亚民族意识产生至关重要的影响。首先,“白澳”意识和“白澳政策”原本是维系澳大利亚对英依附关系的特殊纽带,然而,这道“白色长城”的崩溃意味着澳大利亚民族意识的重大变化和澳大利亚民族的趋于成熟,标志着效忠和依赖英国的社会价值观念被民族平等和国家独立的价值取向所取代,澳大利亚公民不再是“居住在澳大利亚的英国臣民”,而是基于独立国家和民族的立场,具有“来自于澳大利亚人基本自由的特征”[3]。因此,越来越多的人对澳大利亚国家元首不是澳大利亚人的现象提出质疑,并感到愈发不能忍受,人们认为:“澳大利亚应同几乎所有国家一样,拥有自己单独的首脑,而不是与其他国家分享一个国家元首。”[4]

其次,战后,大量移民涌入,特别是非英籍欧洲移民在数量上超过英籍移民和亚洲移民的比例不断扩大,以英国文化为主体的单一的殖民地同源文化逐渐发展成为基于英国文化传统而加之以多种文化融合的多元文化。以语言为例,有一位英国妇女乘火车在澳大利亚旅行时,曾如此评价澳大利亚英语:“一个希腊播音员,英语念得疙里疙瘩,再掺上些斯特莱因腔,由他来播送夹杂着土著站名的通知,你去听听看吧。”[5]在多元文化的发展中,依恋英国的民族心理趋于淡化和弱化,而独立自主的愿望则随之上升,表现为独立自主的共和制被越来越多的人所接受,尤其是非英籍移民及其后代。1976年一项民意测验显示,出生于澳大利亚的居民对共和制的支持率是39%,而出生于欧亚的居民则是67%。[6]

再次,在国际交往中,澳大利亚不再作为英国的自治领而简单地追随和依赖英国,而是以一个主权国家的身份,站在平等和独立的位置上,推行自主外交,这使得澳大利亚的形象与其国家政治制度日趋不相符。从第二次世界大战起,澳英之间在政治和经济方面的关系较前逐步松散。1967年,英国将驻扎在马来西亚和新加坡的英军分期撤回欧洲,在防务问题上,澳大利亚对英国的依赖宣告结束。伴随着英澳贸易额的下降,1973年,英国加入了欧洲共同体,这说明英国的贸易中心转向欧洲,英澳之间特殊的贸易关系已不复存在。即使在亚太地区,英国关注的贸易伙伴也改为远东国家。1993年,英国查尔斯王子访问了韩国,却未前往澳洲。在澳洲颇具影响力的悉尼《公报》在这年的3月9日写道:“至今,如果(澳英)两国还强调拥有某种特殊关系的话,那主要是基于对过去的回忆。”[7]在外交方面,澳大利亚对外政策的重心由欧洲转向亚太。

50—60年代,在冷战大背景下,澳大利亚的“前哨防卫”战略恰与美国的“多米诺骨牌”理论有着大体相同的地缘支点,因此,与美国接近是澳大利亚旨在借助美国的力量来巩固和加强澳在亚太的地位。值得指出的是,澳大利亚在战后与美国的接近同以往对英国的追随是不同的,澳英关系则是自治领与宗主国之间建立在从属基础上的依附关系,而澳美关系显示出两个主权国家之间在平等基础上的互利关系。因此,太平洋战争以前的战争中,澳大利亚人是为“英王和英国而战”,因为,他们认为自己与英国血脉相连;而在太平洋战争、朝鲜战争和越南战争中,澳洲军人为美国流血丧命,其目的是为了换取美国对澳大利亚在国际政治中的支持和“保持美国参与亚洲事务而付出的代价”[8]。

70年代以来,澳大利亚外交政策上的独立自主性和其重心向亚太地区转移更为显著地表现出来。以中澳关系为例,新中国建立后,澳大利亚追随美国进行反华,宣扬中国对自由世界的“威胁”,尤其是1962年中印边境冲突事件、1964年中国的原子弹爆炸成功和“文化大革命”中红卫兵的造反行为更加深了它对中国的敌视和恐惧。但在1969年美国总统尼克松在关岛发表演说以及中美关系的僵局出现松动迹象后,澳大利亚感到“担心澳大利亚在中国问题上走向孤立”[9]。1971年7月,工党领袖惠特拉姆率工党代表团访华,拉开了两国关系正常化的序幕。[10]次年年底,他就任澳大利亚联邦总理,随即兑现了竞选时的诺言:把澳驻华使馆“从台北搬到北京”。具有独立自主形象的共和制与澳大利亚的国际地位、主权国家的身份以及现实的需要更为吻合,这已成为共识。

澳大利亚的君主立宪制不同于英国、瑞典以及日本等国的君主立宪制。在那些国家里,君主立宪制所确立的君主是由本国人充任,而澳大利亚的君主则是一个远在千山万水之外的外国人。这种社会政治制度使澳大利亚人愈来愈感到难以接受。澳大利亚共和主义的倡导者、南澳大利亚州学者达顿明确表示:“不能再继续忍受了,我们的国家元首竟是一个生活在伦敦或温莎的英国妇人。”[11]在探索改变这种状况的多种活动中,沉寂多年的共和主义理论逐渐复苏,在60年代初成为社会焦点之一,共和运动再度兴起。

达顿和新南威尔士记者霍内成为这场共和主义问题讨论的发起者和共和运动的先驱。1963年,达顿创办了宣扬共和主义思想的刊物《民族》,简明地提出了共和主义的宗旨和共和运动的方向:“宣布澳大利亚为共和国,选举我们自己的国家元首。”[12]接着,他又出版了论文集《澳大利亚与君主制》,其中收录了多位共和主义者的论文。霍内在1967年主办的《新闻简报》成为宣传共和主义的一个重要阵地。他们的主要观点是:(1) 应明确澳大利亚国籍仅为澳大利亚人所有,与英国国籍无关;英国女王因无澳大利亚国籍而不应再为澳大利亚国家元首;(2) 在国家政治制度上与英国君主制度的联系有碍于澳大利亚国家独立的实现,使澳大利亚对英国的依赖难以消除;(3) 澳英之间在国家利益上的分离决定了澳大利亚宪法应作相应调整和修正,以恰当地反映出澳英关系的现状;(4) 由澳大利亚人充任国家元首可使澳大利亚在亚太地区具备确切的国家概念;(5) 澳大利亚共和国的建立是不可避免的。[13]这些观点和主张与澳大利亚国内社会和国际地位的变化是相适应的,而这些变化是澳大利亚社会进步与发展所致,所以,共和运动的开展是澳大利亚现代化深入发展的产物,也是战后澳大利亚社会民主改革的一部分。

70—80年代,共和主义与澳大利亚社会结合进程加快。它以较强的民族主义色彩愈加体现出民族意识的内涵,进而形成较大规模的社会思潮,使共和运动的波及范围扩大,影响加深。但共和运动的发展进程十分缓慢和不明显。尽管澳大利亚国家和民族的独立性在不断提高,民众对英国的母国情缘和对英王的效忠趋于淡化,例如,从1966—1973年,赞成继续以英国国歌《天佑女王》为澳大利亚国歌的支持率从57%降至25%,但是,共和主义和共和制度仅是被大多数澳大利亚人津津乐道地谈论,尚未被人们心悦诚服地接受。因此,有人将当时的共和运动称做是一个“睡眠”议题。但正是在这之中,澳大利亚的社会发展和民主改革使澳大利亚发生了深刻变化,传统的观念在不介意中逐渐被取代。澳大利亚人在有意识和无意识中接受了共和主义思想,越来越多的人自觉站到了共和派一边,成为共和运动的支持者和参加者。联邦总理惠特拉姆就是一个典型范例。

惠特拉姆从不认为自己是共和主义者,人们也不视他为共和派人物,但是,他的言行与共和主义思想不谋而合,其推行的政策和措施实际上是共和运动在社会改革中的实质性步骤。在他进行的一系列社会政治活动中,多处表现出与英国的分离倾向。他以澳大利亚荣誉制度取代了承袭英国的帝国荣誉制度,如以“澳大利亚勋章”替代了骑士称号;从邮票和邮筒上撤去了英国女王的头像,将英国女王在澳称号从一系列尊称构成的28个英文单词简化为3个单词,即“澳大利亚女王”(Queen of Australia);规定除有英国王室和总督出席的场合外,以《前进,美丽的澳大利亚》代之《天佑女王》为澳大利亚国歌;决定在直接任命澳驻外使节时,删去须女王批准的程序,等等。这是孟席斯之后澳大利亚在通向共和国的道路上迈出的第一步,令国人震惊。而惠特拉姆的解释是:如此行为“不是旨在反对英国……仅试图把我们(澳英)的关系置于更成熟的基础上,以便在世界上显示那更为独立的澳大利亚意识的发展。”[14]可是,惠特拉姆的行为触怒了一向被他视做傀儡的澳大利亚总督J.科尔,科尔于1975年11月11日以突然袭击的方式,罢免了惠特拉姆。这是澳大利亚历史上第一次总督解除民选总理的事件,也是至今所发生过的唯一一次总督罢免总理事件。

科尔超越宪法行使职权的行为引发了一场宪法纠纷,澳大利亚人对此议论纷纷。澳大利亚联邦首席法官盖菲尔德表示:“虽然总督是女王的私人代表,但是,他的权力是由宪法而不是女王赋予的。”澳大利亚历史学家M.克拉克撰文质问:“我们难道是一个流氓的国家吗?”[15]反对党也一再声称:总督应该依据宪法行事,而不是以其他理由为所欲为。英国议会立即表示:女王对科尔所为一无所知。越来越多的人感到为了自身权利不受侵犯,澳大利亚国家元首应选举产生,并直接对人民负责。

这场风波后,共和主义者编写的《幸福国家之死》和《共和制的澳大利亚》两部论著出版发行,引起社会共鸣。1976年9月20日,有2500多人在悉尼市政厅以“科尔与后果”为议题举行会议,声称“为新宪法而斗争的时候到了”[16]。这表明共和运动从知识分子的理论研究和政治宣传发展到了与宪政改革等社会具体实践相结合的阶段。澳大利亚人开始“绝对谨慎地看待已行使了几个世纪特权的英国君主”,思考是否有必要继续保持“与女王的联系”,并愈加强烈地认识到共和国将是澳大利亚的未来。惠特拉姆在1977年写道:“我相信未来的历史学家将认为1976年最重大的事件……是共和情绪的上升和新民族精神的成长。……这场运动将继续发展,它是未来的召唤。”[17]英国《经济学家》杂志当时预料:“星期四(即1975年11月11日)后,将会出现比以前更多的共和主义者。”

此后,共和运动进入了进一步发展阶段,民众的参与热情明显高于以往。人们普遍认为80年代是共和运动继续发展的时期。这一时期共和运动的发展往往是随着民意测验结果的波动而起伏。值得注意的是,工党明确地打出了共和主义的旗号。1981年,工党声称建立澳大利亚共和国是它的特别使命,并将此列入党纲。而在惠特拉姆执政时期,工党尚无如此正式的表示,这说明共和运动又向前迈出了坚实的一步。

在1983年大选中,工党获胜,该党领袖鲍勃·霍克组阁,建立共和国是霍克政府施政方针的目标之一。他在公开场合一再表示支持共和运动,设想在1988年1月26日移民澳大利亚200周年纪念日上宣布建立“澳大利亚共和国”。在霍克执政的八年中,共和运动大致在两个领域展开:(1) 在澳大利亚社会上,人们对共和国问题的讨论大都集中在国家庆典和仪式中如何体现民族的象征。霍克基本上是继续和发展了惠特拉姆时期的有关措施,诸如宣布作为国歌的《前进,美丽的澳大利亚》可用于所有场合;力主在公民入籍的誓言中删去涉及英王的内容;在1988年更换国旗。但后两项建议因遭反对而流产。(2) 宪法讨论仍在继续,但它不是出现在报纸杂志和人们的茶余饭后,而是在联邦宪法委员会以及学术机构那“一扇扇紧闭的大门”后紧锣密鼓地进行。新南威尔士大学法学教授G.温特顿1986年出版的《从君主制到共和制》是第一部对这类问题进行评述的学术专著。该书以澳大利亚共和国不可避免为前提而展开论述,从法学、行政学、社会学、历史学等多角度论证了共和政府的性质;参照美国、法国、印度、西德等多国的国家制度,探讨了澳大利亚共和国的模式和政府结构。[18]可见,与以前相比,80年代的共和运动在表面上并无多大变化,但是,在深度和广度上它已有了长足的深入和扩大。

从80年代末开始,特别是进入90年代,世界政治格局发生了剧烈变化,出现了大动荡和大改组的局面。同时,国际经济一体化发展趋势加快,各国将自己置于全球大视野内谋求不断发展。在政治需要和经济利益的驱动下,澳大利亚更加明确而稳定地将发展重点放置环太平洋地区,尤其是亚洲部分。1989年2月,霍克提出召开亚太经济合作部长级会议的建议,得到热烈的响应。11月,第一届太平洋经济合作部长级会议在堪培拉举行,太平洋经济合作进入官方推进的新阶段。澳大利亚以一个独立的民族、自主的国家和特殊的地理位置,发挥着重要的作用,它的命运同亚太的繁荣联结在一起。自1990年以来,其对外贸易总额的70%以上集中在太平洋地区,澳大利亚经济成为亚太经济体中名副其实的主要组成部分之一。澳大利亚从臣属于英国的“欧洲海外部分”向自立的亚洲近邻的转变业已完成,它不再对英国的利益报以特殊的关心,而是十分关注自身在亚太的地位和作用。

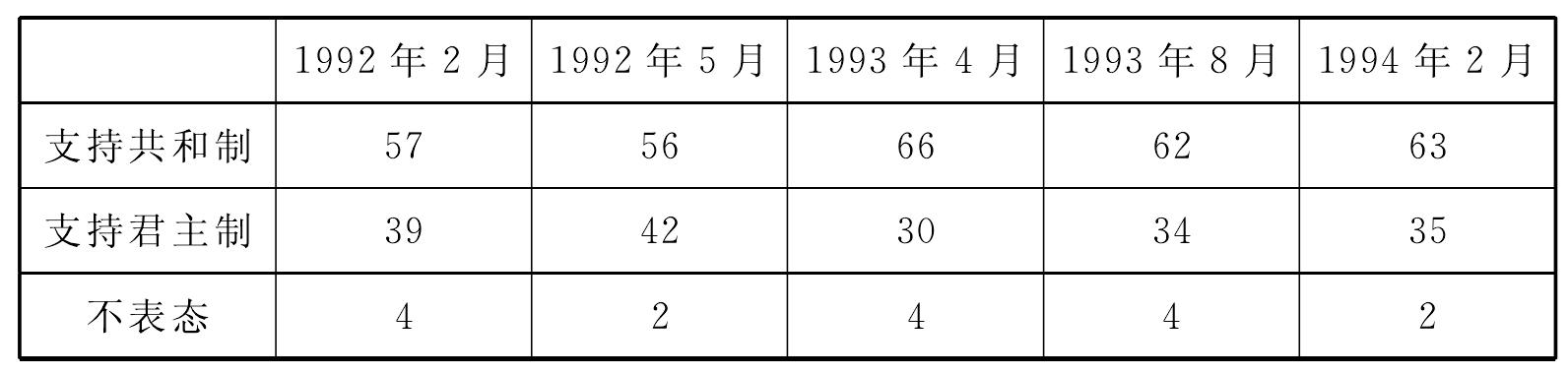

这种“脱欧入亚”的演变是澳大利亚现代化发展的结果和标志,对澳大利亚民族意识的成熟产生了至关重要的影响。人们越来越多和越来越热情地使用诸如“一个民族”、“一个具有创造力的民族”、“我们的澳大利亚”之类的词句,澳大利亚人独具的民族特点也日益明显。M.克拉克在1991年临终前写道:“我认为判断一个澳大利亚人是有可能的……你可以通过他的谈吐方式,甚至是走路姿势和他的面孔对他作出断定。……尽管有大量的人来到这里,但存在着一种决定性的文化,即澳大利亚文化。”[19]此时,在澳大利亚人心目中,英国及其英王的地位则在下降。到了90年代,更多的人考虑的是“我们是否还需要一个女王”?1994年,英国王储查尔斯王子访澳时,澳政府给予的迎接规模和民众报以的热情程度大大逊色于1954年女王访澳。1993年7月,联邦政府宣布,澳大利亚国家组织的名称前不再冠以“皇家”称号,并解释道:“皇家”称号“在20世纪末已完全不适应于一个独立的国家”[20]。民族意识的变化和社会发展的影响,使共和运动在90年代的方兴未艾表现为人们的观念发生了实质性转变,以至于共和国处于呼之欲出的状态。民意测验的结果显示出共和制的支持率有了突破性的提高,在1992年超过50%后仍持续增长(见表[21])。

[1] 参见王宇博《澳大利亚共和运动的起源和发展》,《当代亚太》,1999年第12期。

[2] 王宇博:《澳大利亚——在移植中再造》,第260页。

[3] Ann-Mari Jordens,Redefining Australians,p.7.

[4] G.Winterton,Monarchy to Republic,p.18.

[5] 约翰·根室:《澳新内幕》,第56页。

[6] J.Baker,For Queen Or Country ? Carlton,Melbourne University Press,1994,p.46.

[7] The Bulletin,9 March,1963.

[8] E.Andrews, A History of Australian Foreign Policy,Longman,1984,p.172.

[9] H.S.Albinski,The Australian—American Security Relationship, University Press of America,1982,p.45.

[10] 汪诗明:《论澳中关系正常化》,《世界历史》,2003年第3期。

[11] 王宇博:《澳大利亚共和运动的起源和发展》,第30页。

[12] M.Mckenna, The Captive Republic, p.237; p.221.

[13] J.Baker,For Queen Or Country ?,p.64;M.Mckenna, The Captive Republic, pp.221-222.

[14] G.Whiterlam,The Whiterlam Government,1972-1975, Ringwood,Viking Penguin Books Australia Ltd,1986,p.131.

[15] J.Baker,For Queen Or Country ? p.45.

[16] G.Hudson,The Republicanism Debate,Sydney,University of New South Wales Press,1993,p.29.

[17] G.Whitelam,On Australia's Constitution,London,Angus & Robertson Ltd,1977,p.12.

[18] G.Winterton,Monarchy to Republic,pp.ix-xi.

[19] M.Mckenna, The Captive Republic, p.241.

[20] J.Baker,For Queen Or Country ?p.59.

[21] J.Baker,For Queen Or Country ?p.59.

[22] The Australian,Sydney,19 August,1995.

[23] 《人民日报》,1998年2月15日。

[24] The Bulletin,20 Nov.,1965.

[25] K.Healey,Towards A Republic ? p.58.

[26] J.Baker,For Queen Or Country ? p.47.

[27] 王宇博:《澳大利亚——在移植中再造》,第277页。

[28] 汪诗明:《试析1999年澳大利亚全民公决失利惜败之原因》,《世界历史》,2001年第3期。

本文地址: https://www.yishiweijian.com/aodaliya/20221218201.html

文章来源:主编

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2023-02-15主编

2022-11-29主编

2022-11-29主编

2022-11-23主编

2022-11-18主编

2022-12-08主编

2022-12-08主编

2022-12-02主编

2022-11-29主编

2022-11-29主编

2023-01-03主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

2022-10-27主编

扫码二维码

获取最新动态