作为中东较早建立宪政的国家,埃及在民主化的道路上蹒跚而行,但是由于盛行数千年的专制主义文化仍然深深地植根于当代埃及的政治现实,加上其他种种原因,客观上埃及成为第二次世界大战后新兴民族国家有宪政而无民主的典型。无庸讳言,埃及经济社会长期发展缓慢成为阻碍其实现民主化的最大桎梏。但是,始终无法解决存在于国家与社会、宗教之间的张力也是构成其民主化难有成效的最重要的制度化因素。埃及——作为典型的个人权威主义政治模式,其现代化的难题——民主化的破解,成为几乎所有埃及问题解决的关键和核心。

民主化是指一个国家的政治统治由不民主或者权威统治的方式向民主的方式转变过程。[1]亨廷顿认为当前世界正在经历“第三波民主化浪潮”,它广泛地冲击到全世界以前那些不民主的国家,使其向民主转变,这些地区特别包括东欧、拉美、亚洲和泛撒哈拉非洲。民主化浪潮正在深入发展,大约世界上一半以上的国家按照一般的定义可以被划分为民主化国家。但是,只有一个地区——阿拉伯世界依然远远落后于世界民主化进程之外。不过阿拉伯世界最近在政治自由化和民主化的许多方面诸如选举、多党制、更加开放的媒体和政治参与、更具刚性的立法和司法实体,以及更为自治的公民社会的活动等等都已经在该地区很多国家出现。

或许没有一个阿拉伯国家曾经像埃及一样对民主化有过如此强烈的呼吁乃至对实行民主化的可能性进行试验。长期以来,埃及曾坦率地承诺实行民主化。自从20世纪70年代中期安瓦尔·萨达特总统开放埃及的政治和社会,而此后穆巴拉克总统进一步加快这一步伐以来,埃及一直宣称它在逐步走向民主化,然而这个过程十分缓慢甚至出现倒退。

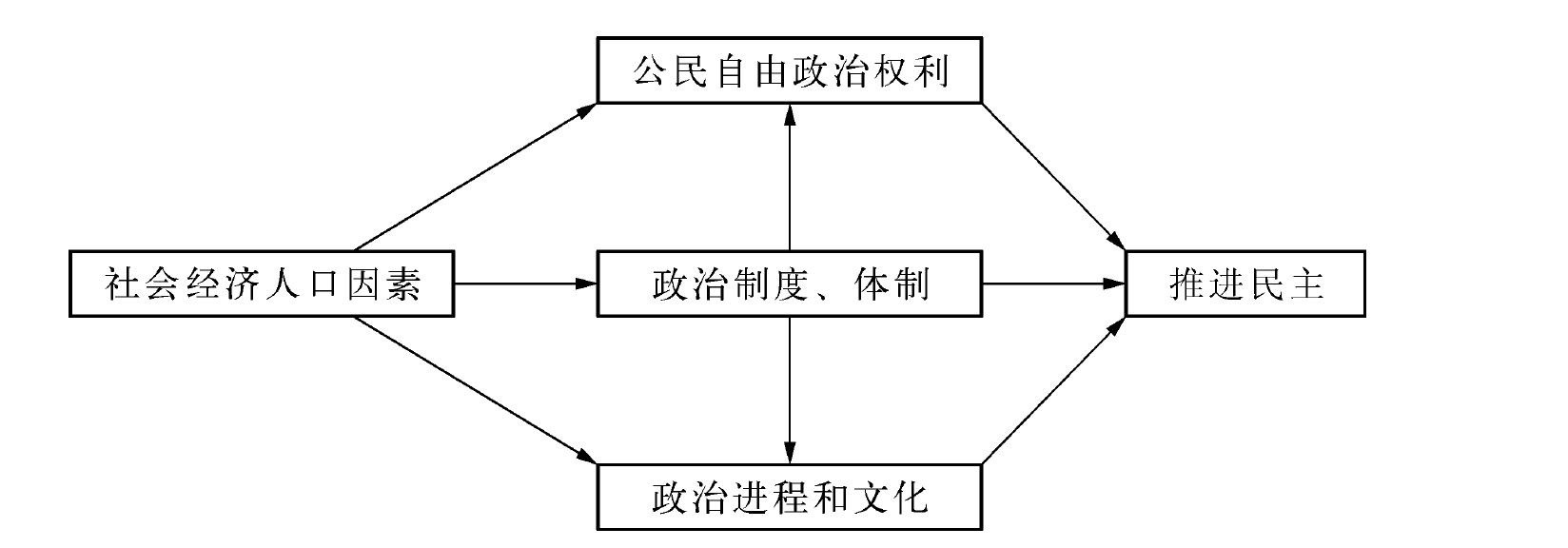

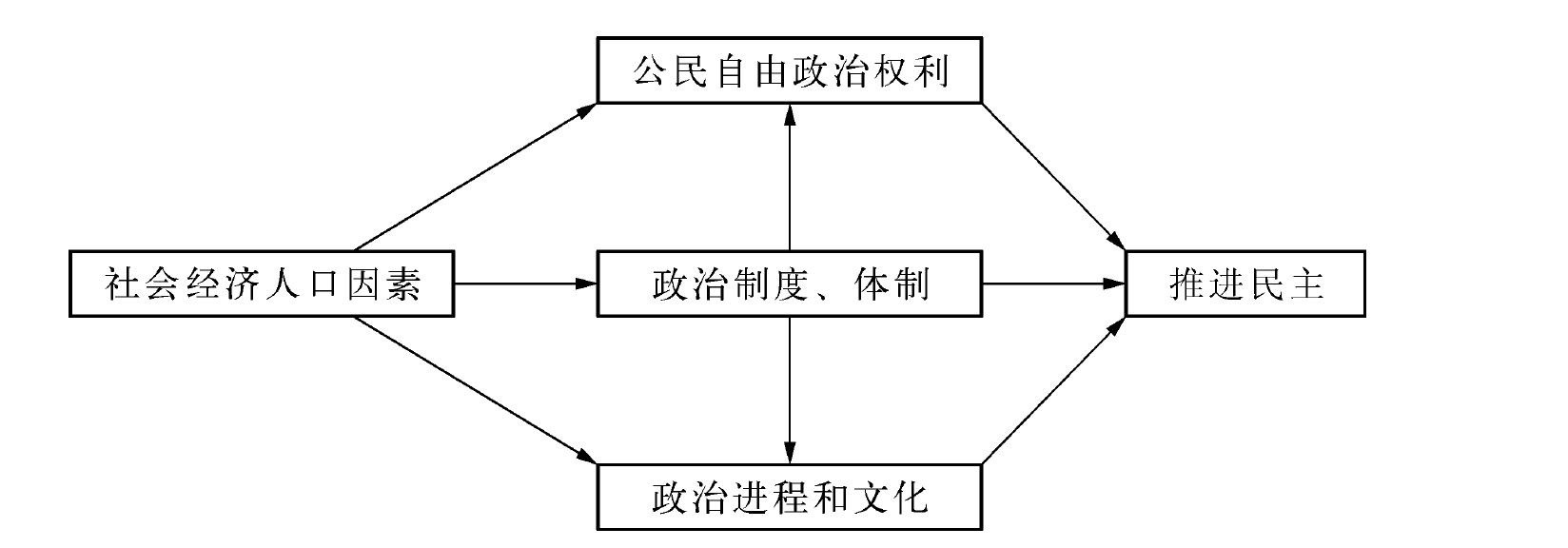

埃及学者拉里和苏哈从以下四个方面对当代埃及的政治民主化提出了分析的模式。这四个变量包括[2]:

第一,埃及的政治制度,涉及埃及的总统、立法、司法、行政官僚机构、军队和宪法。在对于政治决策的理解方面,管理制度和那些非正式的既得利益集团存在着尖锐的紧张。第二,政治进程和文化,包括政治参与的不同方面,例如选举、政党活动和竞争、利益集团的活动和媒体。对潜在的大众态度和行为形成影响的因素包括政治的社会化、公民社会的地位、经济自由化以及自治商业精英的发展,等等。第三,公民的自由和政治权利,主要集中体现在对于公民基本权利(演讲、信教、出版、结社)广泛的保护的实现,公民能够得到来自国家的保护,以及在由宪法所倡导的依法治国原则和自从1981年以来就一直实行的紧急状态法之间持续的紧张的平衡。最后,基本的社会经济发展水平和人口因素,包括对于财富和收入不平等的分配,对于贫困人口不断增长的剥夺,对中产阶级的侵蚀,人口的急剧增长,这些都为目前埃及大多数人在民主面前保持沉默引发的问题,特别是政府较低的政治合法性问题提供了相关背景。

这些因素综合起来,从彼此之间的联系来分析,可以用如下的模式表示[3]:

埃及促进民主的政治社会变量示意图

正如上图显示,对埃及的政治民主化而言最为关键而独立的变量是埃及的政治制度。政治制度的现代化直接影响到了民主化成效的快慢,同时它也直接影响其他两个独立变量即公民自由和政治权利、政治进程和文化。对上述三个变量产生影响的则是最基本的社会经济情况以及人口数量,因为该变量为民主化的变动提供社会框架。

[4]由于深受英国殖民主义统治的影响,埃及成为在中东地区较早展开具有浓厚民族主义特点的宪政运动的国家。20世纪埃及宪政运动的历史表明,埃及一直在寻求一种适合的宪政体制。这一过程大致经历了如下三个阶段。

法鲁克国王时期的宪政运动。第一次世界大战结束后,1918年11月英国殖民当局颁布了所谓“宪法草案”,规定由政府成员、英国顾问、埃及侨民和各界代表组成的参议院代替埃及原来的立法会议,采用英国法。这一草案激起了埃人民的一致抗议,结果迫使英国放宽了对埃及的控制,在名义上承认了埃及的独立。1922年3月埃及王国成立,国王组织了宪法起草委员会。1923年4月,法鲁克国王参照西方模式正式颁布了埃及王国宪法。宪法规定埃及实行君主立宪政体,成立议会和政府,议会和国王共同掌管立法权,政府对议会负责,宪法还明确宣告了一切权力来自于人民。1923年宪法是埃及历史上第一部埃及人的宪法,证明在国家政权中资产阶级正在起作用,但封建势力仍然占主导地位,而且在英国殖民统治下,埃及民族和国家没有真正自主的权力,因此这部宪法是在被奴役的政治背景下产生的宪法,丧失了其本身的宪政意义和实际的政治作用。

根据1923年宪法,在1924年初埃及举行了第一次国会选举,成立了以民族主义人士为核心的政府。但是,随着形势的变化,政府中占多数席位的政党因领导人的更换开始向英国妥协。于是,1930年的西德基政府又颁布了1930年宪法和新选举法,这部宪法中以国王为代表的执行机构的权力进一步扩展,而削弱了议会的权力。但迫于民众和舆论的压力,5年之后国王不得不做出让步,又恢复到原来的1923年宪法。

纳赛尔总统时期的临时宪法实践。1952年的七月革命推翻了封建王朝的统治,标志着埃及现代化进程进入新的历史发展时期,埃及社会发生了一系列具有历史意义的转折。其中在政治制度建构方面的重大变化之一,就是1952年12月革命指挥委员会宣布废除了1923年宪法,于次年2月颁布了临时宪法。宪法规定实行政治制度的3年过渡时期。1956年过渡期结束后,政府提出新宪法草案,由全国表决通过。1956年宪法确定埃及是一个民主的阿拉伯国家,埃及民族是阿拉伯民族的一部分,人民享有国家主权,国家保障全体公民自由、安全、安定和机会均等。宪法规定国家采用总统制民主共和政体,纳赛尔当选为共和国第一任总统。该宪法还采用了现代国家的宪法规定,宣布了公民的权利和义务。

此后,在阿拉伯民族主义思想和主张的引导下,1958年埃及和叙利亚宣布合并,成立了阿拉伯联合共和国。新共和国颁布了1958年临时宪法,1958年宪法几乎是1956年宪法的翻版,但进一步扩大了总统的权力,规定在议会休会或解散期间,总统有权立法,但在议会复会后的15天内或新议会召开的首次会议上,须将这些法律提交议会通过,否则总统可以同一原因解散议会。埃、叙合并决裂后,埃及在1964年颁布了一部宪法,新宪法确认了埃及的阿拉伯社会主义性质,规定阿拉伯社会主义联盟是唯一的人民政治组织,社会主义联盟为埃及各阶级和劳动群众参加的广泛统一战线。1964年宪法表面上规定总统不再是政府首脑,内阁由总理主持,并向国民议会负责,但总统的权限与地位不变,政府须执行总统制定的政策,实际上只是总统的执行机构而已。

萨达特总统以来的宪政实践和“有限多党制”。1971年5月,纳赛尔的继任者萨达特宣布“保护民众自由”、“扩大民众参政范围”,使政权民主化。1971年9月,埃及颁布了七月革命后的第一部永久性宪法,经公民投票表决后于1971年9月11日公布施行,即现今适用的《阿拉伯埃及共和国永久宪法》。1975年,萨达特开始实施政治开放步骤,进入了多党制阶段,但强调政党必须遵守某些限制,应维护全国团结,不能建立在宗教和种族的基础上。1980年5月,埃及政府又颁布了宪法修正案,明确规定埃及的政治制度“建立在多党制基础上”,正式确立了多党制,并决定增建协商会议和咨询机构。1981年穆巴拉克执政,继续进行民主政治的尝试,通过几次议会和协商会议选举,逐渐完善了多党制和宪政制度。但是长期以来,埃及的多党制并没有坚实的宪法基础,例如虽然1980年修改第五条“埃及阿拉伯共和国的政治制度建立在宪法规定的埃及社会的基本因素和原则框架内的多党制的基础上”,但其他条款未作相应的修改,宪法的基本结构仍然是权力集中在总统手里,恢复政党生活的宪法决定并未导致权力结构的变化。关于政党制度的法律又严重限制了反对党的建立和正常活动,再加上长期实行紧急状态法,埃及政府动辄大规模抓捕反对派,进行军法审判,因此埃及的多党制又被称为“有限多党制”。

[5]自七月革命以来,埃及共和政府为维护和巩固新生的政权以及国家的根本利益做出了不懈的努力。在纳赛尔、萨达特和穆巴拉克三代总统的领导下,埃及建构了具有自己特色的政治体制并维持了国内政治的基本稳定。现行的埃及国家政治体制(包括国家基本政治制度及其权力机构和职能)是由1971年永久性宪法确定的,1980年宪法又进行了修订。按照宪法规定,当代埃及政治体制的基本架构主要由立法机构、行政机构、司法机构、新闻、政党、地方政府和民众社团组成。

[6]其中最核心的支柱就是立法机构、行政机构、司法机构。

埃及的立法机构包括人民议会和协商议会,人民议会行使立法权,决定国家总政策,监督政府工作。协商议会是一个咨询或建议性机构,对于它认为可以保障维护国家统一和社会安定,以及保护社会基本生活条件的事务,负责进行研究并提出建议。行政机构主要也由两部分组成,即国家元首(共和国总统)和政府(内阁)。其中,总统领导行政机构,其职责是致力于人民当家做主,尊重宪法和法律权威以及维护国家的统一。按照宪法,总统候选人须由人民议会以2/3的多数推举产生,并且是唯一的候选人,然后由选民公决,自宣布公民投票结果之日起,总统的任期为6年,可连选连任。总统与内阁一起制定国家的总政策,并负责执行。同时,总统兼任武装部队最高统帅、警察最高委员会主席和国防委员会主席。政府是最高行政和执行机构,指导、协调和监督国家各部委和机关的工作,起草国家总预算和总计划,签订贷款协议并发放贷款。同时,根据共和国的法律和决议,政府协助总统制定国家总政策,并负责监督执行。政府还负责监督法律的执行,保护国家安全,维护公民的权利和利益。埃及宪法规定,司法机构是独立的,由法院行使司法权,并根据法律作出判决。法官也是独立的,任何机构不得干预司法事务。司法机构由各种不同等级的法院(简易法院、初级法院、上诉法院和最高法院)、行政司法(国务院)和最高宪法法院组成。司法机构的重要作用之一就是根据法律的规定行使司法监督和解释立法的法律条文。同时,它在建立政党方面也起着重要作用,以此巩固埃及的民主,保护埃及社会和公民的权利、自由和价值。

在上述政治体制的支撑下,自1952年革命以来,埃及实现了政治的基本稳定和政策的连续性,保证了国家的长治久安和经济社会全面发展。但也正是由于实行上述政治体制,特别是选举制度的结构性缺陷,以及由此造成的民族民主党长期一党执政

[7],从而使埃及受到以美国为首的西方国家和国内反对派的谴责,被称之为“专制”或“极权政府”。但事实上,从第二次世界大战后一系列新独立民族国家或者说发展中国家政治实践的历史进程和历史经验来考察,埃及在中东形成了具有鲜明特征的个人权威主义政治模式。个人权威主义的统治规则就是:“通常是一个人的政府,他使用法律和国家的压制性工具促进他自己垄断权力的目的,并且拒绝给与那些同他竞争的组织以政治权利和机会。”

[8]与中东地区其他国家、东南亚部分国家以及拉美国家等传统的权威主义政治相比,埃及既有诸多相似之处,也有其独特的历史宗教文化影响和地缘政治决定的新特点。

按照上文对于埃及民主化模式的变量假设,埃及的“宪政”——政治制度的基本规定是十分明确的,问题在于宪政的执行,综合埃及从纳赛尔总统到萨达特总统,再到穆巴拉克总统历届政府所执行的政治经济社会政策以及部分程度上对外政策的转变,埃及的个人权威主义政治模式体现出如下一些突出的结构性特征。

首先,埃及个人权威主义的“个人”性特征在现存的政治结构中表现为总统独大,议会弱小。埃及宪法所规定的总统与埃及政治实践中的总统在权力上显然并不相符。实际上,埃及社会本身就是一个已经经历了上千年的家长制政治文化的社会,七月革命爆发的特殊历史背景又使当时的自由军官政权不可能对政治做出彻底地民主转变。埃及作为总统制国家,总统拥有绝对权力。他拥有巨大的宪政和立法权。几乎所有有影响和有权力的国家机器实体都正式或者非正式地隶属于总统办公室。在埃及要想成功地贯彻任何新计划,都必须得到总统或者隶属于“总统确立”的个人或有关部门的认可和批准。“任何重要的政策或者计划如果想有一个合理而成功的前景,那就必须正式拥有总统对它的‘祝福’。”

与此相对照,埃及的立法和司法机构却十分软弱而不能对行政机构形成有效制约。埃及作为一个议会制国家,在内阁首相和立法机构之间应该有实实在在的紧密联系,但实际上二者都被掌控在总统手里。立法机构不能监督行政部门,因为立法机构的绝大多数席位都被民族民主党所控制。1995年最后一轮选举后,许多成功的独立候选人加入民族民主党,使其控制了埃及人民议会444个席位中的417席(94%),1990年大选也只是占到348席,1987年则为346席。司法机构虽然相对独立,但由于政府在打击伊斯兰反对派的时候更倾向于军事法庭而使其影响逐渐降低。

埃及人民议会典型地说明了埃及政治体系的矛盾,在宪法和法律所标榜的理想(在原则上很大程度上是民主的)与政治实践(权威主义的极致)的现实之间存在巨大的鸿沟。人民议会被1971年宪法的第二部分之第五章以及1972年第38号令赋予了巨大的立法和监督权。但是这些权力很少实施,议会被广泛认为是一个没有立法和监督能力的傀儡机构。更为重要的是,它甚至连代表职能都不能正常发挥,因为立法选举也被政府所操控。选举结果备受质疑,而立法权作为建立起来的民主框架可以通过和平的政治、社会、经济变化等的立法来实现,也受到了限制。

根据宪法,人民议会是国家主要的立法机关,总统一些行政的立法任务,诸如通过总统命令发布法律,也受到了宪法的限制(第108条款)。正常程序应该是政府之权力在于提出立法建议,而议会之权力在于对立法建议进行讨论、贯彻,进行修订然后发布。事实是,立法进程显示出行政权力牢牢在上。研究显示,在1990年,行政部门提出并被通过的法律共有214条,而议会提出被通过的只有7条,而且只有一条被采纳。1991年,共有451条由政府提出的法律被采纳,同样是在7条被议会通过的法律中只有一条被采纳。

[9]议会没有反对过任何一条由政府或者总统颁布的命令或法律。法律在实施过程中既快速又顺利,议员们对其内容很少进行辩论或者提出修正案。人民议会在诸如公共设施、住房、食品、供水等一些公共议题方面也同样被边缘化,而涉及到外交和国家安全的问题则完全被忽略。

[10]此外,任何对政府的反对意见都会被自动封锁。民族民主党的绝对多数地位意味着不管议会的组织特征是什么或者其对反对派的公开的态度如何,对于行政权力而言充其量只是一枚橡皮图章而已。

至于宪法赋予议会的监督作用(按照第124—132条款的内容),质疑权被完全限定在申请方面,在政府乃至其各部部长的人选上从来就没有进行过令人信服的投票,尽管腐败和低效早已成为埃及国家发展最主要的障碍。政府官员倾向于忽略或者解除能够免于处罚的反对方式来贯彻监督作用。

③人民议会从来就没有组成一个所谓的委员会对政府的政策或者计划进行调查,也没有行使宪法赋予它的控制政府预算的特权(第115—123条款)。只要民族民主党控制着人民议会绝大多数的席位,它的监督作用就永远不会达到其全部的潜能。

其次,严格限制政党政治和政治参与,反对派活动有名无实是埃及权威主义政治模式的第二个主要特征。良好的政党政治是民主政治中非常重要的因素,因为它的建立有助于在不同的利益群体中构建新的组织加入到政治参与当中。此外,政党不仅简单地组织和构建政治参与,“而且也影响参与的扩展水平”。因而,政党由于在社会中扮演着吸收和综合(integration)各种社会力量的角色,已被视为一种有助于实现政治发展和政治稳定的工具。

权威主义政治的主要特征在于严格控制政党活动,特别是反对党的活动。当代埃及历届政府都采取措施严格限制政党活动。1952年前“自由主义时代”的埃及尚存在较为活跃的政党政治。但七月革命后,埃及的多党制被取消而代之以人民解放大会,此后民族联盟(1956—1962年)的建立又取代了人民解放大会。同样,在六年之后,民族联盟又被阿拉伯社会主义联盟(ASU,1962—1976年)所取代。但是,不管采取什么样的名称,人民解放大会、民族联盟和阿拉伯社会主义联盟都被“设想成是垄断合法政治活动的大众组织”。

[11]1976年,萨达特总统决定实行多党制,并且宣布把阿拉伯社会主义联盟分成三个具有不同思想纲领、分别代表左、中、右三种不同思想方向的政治实体。1977年总统授予这些政治实体完全作为政党的官方地位,在一年之后,他决定创建自己的政党即民族民主党(NDP)。萨达特开启了新时期埃及的多党制,但是必须指出,这种多党制是“萨达特自上而下设立的多党制,并且强加了严格的限制条件以阻止那些受大众欢迎并且有潜在竞争力的组织的出现,萨达特的目标是确保政体从一个软弱的单一政党制向一个同样软弱的多党制的过度与转变”。穆巴拉克在执政二十多年期间所采取的政策更多的是偏向于控制而不是促进埃及多党制进程的发展。

任何民主体制最重要的特征就是政治反对派有机会可以成为执政党。尽管在穆巴拉克时期埃及的言论自由越来越大,但是反对派在与执政的民族民主党竞选中屡屡失败,从1979年以来的选举结果都清楚地显示了这种趋势。由于绝大多数成功当选的所谓“独立”候选人加入了民族民主党(这些候选人的大多数都是通过任命而被接纳的民族民主党成员),致使民族民主党控制着议会席位的绝大多数,1979年为89%,1984年为87%,1987年为69%,1990年为86%,1995年为94%。

[12]1995年大选之后,民族民主党控制417席,新华夫脱党6席,民族进步统一党5席,穆斯林兄弟会1席,自由党1席,纳赛尔党1席,真正的独立席位13席。

[13]民族民主党的多次压倒性胜利说明了埃及民主化在四个方面的因素显示出其病灶。其一,就是在现代埃及每一次的大选中都体现出“广泛的不规范的选举”,而且,从1979年以来的历次大选都是在不同的选举法的指导下进行。其二,民族民主党的压倒性获胜也源于其“对国家资源的垄断”,包括媒体、绝大多数国有部门的就业、社会安全、健康和公共服务等。此中对权力的保护产生的直接效果就是服务于国家部门的工作人员被调动起来支持民族民主党,而其间接效果则是使选民们认识到如果要想得到各种服务,就要保证民族民主党的选举人必须当选。其三,“反对党力量弱小”、组织差,内部管理专制,并且他们绝大多数的呼吁受到限制。埃及已经建立起包括有16个政党和穆斯林兄弟会(仍然是非法但被接纳的反对派运动)组成的多党制。除穆斯林兄弟会外,其他政党弱小而组织差,不能统一,在选战中被以各种不同方式区别对待。自由的华夫脱党、泛阿拉伯的纳赛尔党以及社会主义者的全国进步统一党的主张只是在大多数城市选民中有一些支持。而伊斯兰社会主义自由党和穆斯林兄弟会虽有广泛的支持,但根据埃及40号法令以及更为普遍实行的紧急状态法(即1982年第50号法令,原1958年第162号令修订后形成),限制了这些政党在政治舞台上的有效活动。而他们的弱点及其在意识形态上的分歧也使他们很难组成竞选联盟从而构成反对党。他们之间的共同性常常少于他们与政府之间的共同性。其四,由于选举法的经常性变动及反对党的软弱,带来的重大后果就是虽然有大量的独立候选人参加选举,但只有他们参加了民族民主党之后才能赢得竞选。这些政治的机会主义者被调动起来显然只是为了获得议会议员席位的一己私利,而不是为了给埃及的民主化带来哪怕是一点儿的发展。

[14]第三,政府牢牢控制军队、警察、法院等国家机器,扶植培育权威主义的社会阶级基础;与此同时,频繁启动压制性政策和紧急状态法以维护政权稳定。总统对军队和安全部门也有巨大影响,反过来也会作用于国家。通过征兵制,埃及拥有大约50万人的军事力量,军队所起的作用表现在军事控制、福利、经济,自从1973年十月战争特别是1979年埃以和约签订后,埃及军队已经在近乎一代人中没有发挥其国防的作用了。自从1992年伊斯兰政治暴力升级以来,军队和安全部门已经直接开始干预社会事务。他们的权力通过1981年的紧急状态法而急剧扩大,使得军队与社会公民的界限模糊不清。军队和安全部门也扮演着建设福利的角色,可以给埃及那些中低收入的年轻人提供吃住,由此给埃及社会减少了至少20%的通胀率。同时,“穆巴拉克总统控制的军事力量也逐渐起着与日俱增的重要的经济作用”,可以使一些军官变得富有从而成为国家精英重要组成部分。

[15]与总统直接相关的政府机制就是内阁和官僚机构(政府各部)。内阁负责总统一般政策的执行(似乎总是在贯彻一个人的观点)。官僚机构负责执行公共政策以及对于国家有关的社会、经济和政治活动进行监管。不论是内阁还是官僚机构都实行长期任命制,几乎很少发生变化。此外,还有大量的重要的部门直接隶属于总统办公室,包括中央计划、动员和统计署、中央审计署、国家最高监察办公室、全国专业委员会等。超过400万之众的行政官僚被广泛认为是膨胀、腐败和无效的,但它们给埃及总统的个人权威主义执政提供了重要的基础。

从纳赛尔开始的埃及政府为了维护政权的稳定在一系列涉及国家变革重大方针政策方面,经常性地使用压制性政策。到穆巴拉克时期,则是频繁地启动紧急状态法对待政治反对派。自从1981年萨达特总统遇刺之后,埃及的紧急状态法每三年就重新启动一次,它赋予政府以合法的权力控制各个层面的政治活动,包括那些被正常限定的政治议程。例如,按照紧急状态法,政府有权对包括言论自由和结社自由的活动进行审查。正如一份报告提到的,紧急状态法允许政府有权检查、扣押或没收信笺、报纸、通讯、出版物,以及其他一切有关言论表达和散布的方式。这也使政府“有更大的权力对刑事诉讼法设置的规定表示漠视,那就是按照紧急状态法,政府可以对那些不遵守秩序的人士立即予以逮捕,而且政府甚至可以逮捕那些被紧急状态法所描述的违反了该法的人士”。虽然穆巴拉克总统强调对紧急状态法的修订是必要的,“目的是为了对付恐怖主义、维护国家的民主和稳定”,但事实上该法律通常不仅仅是用来对付恐怖主义的,而且也对合法的政治活动进行限制和控制。这一点在立法选举活动当中限制言论自由和集会自由方面表现得最为明显。在紧急状态法下,如果没有得到内政部的同意,选举集会是不允许的。因此,当某个候选人要想举办一次公众集会,必须事先正式地向当地警察局提出申请,并且详细说明集会日期、地点,特别要说明集会的规模。这样的申请被提交到内政部,然后由内政部做出是否批准集会的决定。事实是除了执政的民族民主党的申请被批准外,其他政党的申请均被拒绝。

第四,宪政规定的埃及公民的权利与自由无法兑现,甚至出现恶化。埃及的自由程度在整个阿拉伯世界是最好的,但公民自由和政治权利从1990年以来却持续恶化。以下五个方面的问题尤为突出,几乎没有任何进展:言论自由、宗教信仰自由、警察控制、结社自由以及紧急状态法的实施。

其一,埃及的言论自由仍然受到各种限制。虽然印刷出版业相对自由,并且允许反对派的报纸存在,但是广播和电视依然被政府严格控制。官方对所有的媒体通过政府各部进行严格审查。类似前开罗大学教授纳赛尔·阿布·扎伊德的叛教事件以及随后被法院强制性的开除,证明在埃及社会对言论自由的限制也来自于“信仰正确”。其二,埃及只是在名义上存在宗教信仰自由。现实中,埃及政府支持伊斯兰教作为事实上的国教(宪法1980年修正案确定沙里亚法是国家立法的主要来源之一),与此同时国家又通过大量的法令对占埃及人口10%的科普特人采取歧视。更为麻烦的是政府那些光怪陆离的立法和政策:(1) 改宗。信仰基督教为违法,信仰伊斯兰教就是合法;(2) 建造宗教建筑。建造新的基督教堂几乎得不到同意,甚至连修缮都很困难,而修建清真寺则得到鼓励;(3) 将上埃及农村持续不断的暴力界定为宗派冲突。政府在这个问题上处于非常能尴尬的境地,它必须采取某种迎合伊斯兰的姿态,要不就要冒着失去伊斯兰反对者在整合大众方面力量的风险。20世纪90年代末期在大学生中间开展所谓“打击恶魔”运动,可以肯定地说是对一些个别的青年学生的叛离事件的过度反应,但的确给政府通过其他理由逮捕学生提供了机会。其三,如前所述,警察权力巨大,几乎每个公民都受到它毫无意义的保护。未经司法审判的杀戮、对嫌疑犯的严刑拷打、没有任何证据的拘留,以及行为的野蛮,屡见不鲜。在上埃及,与那些暴力的伊斯兰分子持续不断的低烈度的冲突使政权相信警察应该被给予更大的权力以消弭这些威胁。在这样的气氛中,任何针对现政权的反对者都可能成为目标,就像在1995年对穆斯林兄弟会领导人的折磨一样,越是临近1995年立法全局的时候,对他们的逮捕越是达到了顶点。

[16]其四,结社自由由于政治问题仍然受到严格限制。根据法令,政治集会必须得到内政部的许可,因此对于反对派要想组织公共集会是非常困难的。前面提到的1964年第32号令和1977年的第40号令都对非政府组织和政党活动进行了限制;人权组织在埃及官方看来仍是非法的。其五,对于埃及人权纪录方面在前四个领域没有取得进展一个重要的原因在于已经实施了20多年之久的紧急状态法。如前所述,该法赋予政府以合法理由采取专制措施对待公民,其结果就是公民不得不改变其行为并使其批评变得温和,实际上该法直接对政府的宪法基础构成侵蚀并消除其存在的合法性。

埃及妇女的政治参与在整个阿拉伯世界处于几乎最低水平的现实也突出反映了这一政治结构的现实。

[17]由于妇女政治参与水平低下的现实,加上整个社会对妇女政治参与的大众认可(general agreement)存在严重的缺失

[18],妇女政治参与途径不畅和政治参与环境一定程度上恶化,乃至缺少政治参与最基本的法律条件等因素的制约,现代化在重启之后虽然经过了50多年的发展,埃及作为在中东较早宣布男女平等的共和制国家,其妇女的政治参与水平仍然很低,远远落后于叙利亚、突尼斯、苏丹、阿尔及利亚等国家,甚至也落后于摩洛哥、约旦等君主制国家。从发展中国家角度看,据《阿拉伯战略报告》(Arab Strategic Report)统计,在87个国家中,埃及妇女在政治和社会地位方面的排名仅名列第75位。

[19]最后,公民社会发展受到限制,拒不承认穆斯林兄弟会为合法政治组织,致使国家与社会、宗教始终处于持续的紧张状态。作为协调公民和国家关系的最重要纽带,公民社会在埃及这样一个中东大国有着漫长的历史,早在7—8世纪时,公民社会的教义便在埃及的土壤中扎根生芽。苏非主义作为公民社会起始被记录在埃及的历史词典中。苏非主义从其刚刚萌芽时,便以其古老而朴素的形式宣扬一种古老的伊斯兰的宗教利人主义要旨,提倡社会团结和谐、帮助穷人等。

[20]但是在纳赛尔和萨达特时期,埃及公民社会发展还是受到诸多限制。直到穆巴拉克总统时期,公民社会才获得了较大的发展空间。

[21]在过去的十几年间埃及公民社会的发展取得了一些进步,就像在1995年大选中所显示的那样。但是,埃及目前的公民社会并没有完全自治于政权之外,大多数的组织仍旧以这样或那样的方式被政府所控制。埃及的公民社会更多地是被认可而不是政治参与,不过最近一些有关它有效成长的迹象似乎进一步肯定了它的发展。

除了政党之外,埃及的非政府组织包括协会、私人志愿者组织、联合会等,它们为未来的政治领导人在一个缺乏正常政治系统的框架内提供了政治参与的途径和政治训练的基地。不过,在超过1.4万个协会里只有极少数可以称得上有生命力。1964年的第32号令要求所有此类组织都必须得到民政部(the Minister of Social Affairs)的认可,然后才能隶属于某部或者其他政府实体。私人自愿性组织作为非赢利性的公司可以合法地建立,但在很大程度上却受到32号令的限制。当然,它们的活动也经常受到政府或国际制度规范的限制,由于财政的真实性受到怀疑,政府部门就拒绝给它们提供基金或支持。随着私有化的进行,非政府部门终于有机会在国家长期控制的阴影之外开始活动。政府也逐渐认识到了非政府组织有助于抵消在经济改革计划方面产生的一些消极影响,例如失业问题、贫困化、价格上涨等。私有化的推动常常得到诸如世界银行、国际货币基金组织、美国国际开发署等组织的支持,使得人们认识到非政府组织对于发展而言是一种积极的因素。可以说,未来埃及的非政府组织前途是光明的——的确,这是自从20世纪90年代以来在埃及民主化方面取得真正进展的一个领域。

20世纪90年代初期开始,埃及政府对非政府组织的态度变得逐渐温和起来。在议会以及官方媒体方面都呼吁将非政府组织从政府严格的限制中解放出来。1990—1993年,合法建立的非政府组织的比例迅速提高。政府对这些非政府组织的支持也主要体现在经济和社会服务方面,主要目的是为了缓解贫困和失业问题,实施计划生育和妇婴计划等。更为重要的是,国际基金对于埃及非政府组织的支持也得到了包容,甚至国家与非政府组织之间的管理矛盾也得到了控制。但是,非政府组织在长期边缘化之后还没有发挥更大的社会作用。能力、基金、成员、志愿者以及它与政权的关系,都是埃及非政府组织必须面对的主要问题。

不过需要指出的是,长期以来,埃及一直拒绝承认事实上在埃及已经是最大反对派的穆斯林兄弟会为政党或政治力量。1977年埃及的政党法(第40号令)禁止宗教政党建立,限制了穆斯林兄弟会和科普特政治组织以合法的选举人身份角逐贴有宗教标签的政府公职。在这种情况下,穆斯林兄弟会发生分裂,一部分仍然坚持走极端主义路线的成员坚持库特布的武力反抗政府的思想,成为伊斯兰极端主义者和所谓的圣战主义者,埃及国内频频发生的暴力事件和恐怖袭击主要是他们干的。而更广大的穆斯林兄弟会成员则在长期的政治压迫中立场趋向于温和,由于既不能得到政府的合法承认,又不愿意走上武力对抗国家的道路,现今埃及的穆斯林兄弟会被迫在公民社会方面寻求自己的合法性,一定程度上,这也正是埃及政府比较愿意的事情,结果穆斯林兄弟会很快就在公民社会方面发展壮大而取得了明显成效。一时间被称为“虽遭到国家拒绝,却得到社会承认”,其“合法性来自于社会而不是国家”。

[22]但是即便如此,政府还是对穆斯林兄弟会存有戒心。特别是在1991年海湾战争中穆斯林兄弟会与穆巴拉克总统的立场相左,继而在1992年地震抢险过程中穆斯林兄弟会远比政府快捷有效地行动,招致政府受到国内和国际舆论的广泛批评,导致穆巴拉克对兄弟会再次采取打压政策。这样,由于穆斯林兄弟会在公民社会的巨大发展(比如控制联合会等)以及政府与穆斯林兄弟会在20世纪90年代中后期新的持续紧张关系,客观上造成了“国家”与“社会”的紧张。它所带来的潜在的含义是,“国家”在限制“社会”的同时,也就压制了“宗教”,事实上达到了一箭双雕的目的。

但政府这样做的消极影响也在逐渐体现出来,从而暴露了埃及个人权威主义政治模式的巨大弊端。通过对公民社会的干涉来消除伊斯兰主义者的影响,政府也就取消了这些组织能够提供的社会服务。政府可能会为它以如此高超的手段消除伊斯兰主义者的影响而弹冠相庆,因为它又恢复了其作为当权者对局势的控制;但与此同时,政权却不得不自己去承担那些本来应该由非国家行为体——公民社会所承担的责任和发挥的作用。随着国家在提供社会福利方面的功能及其作用的消退,以及私有化和全球化的影响,个人无力应对这种挑战,而国家既不能也不愿为它们提供公民社会所提供的服务,结果导致国家与社会又产生新一轮的紧张。

[23][1] Georg. Sorenson, Democracy and Democratization. Boulder, CO: Westview Press, 1993, p.14.

[2] Larry P. Goodson and Soha Radwan, “Democratization in Egypt in the 1990s: Stagnant, or merely Stalled?”, Arab Studies Quarterly, Volume 19, Number 1, Winter 1997, p.3.

[3] Larry P. Goodson and Soha Radwan, “Democratization in Egypt in the 1990s: Stagnant, or merely Stalled?”, in Arab Studies Quarterly, Volume 19, Number 1, Winter 1997, p.4.

[4] 本节以下内容主要围绕埃及政治制度及公民权利、政治进程就埃及个人权威主义政治模式进行分析。

[5] 毕健康:《浅析当代埃及政党制度的演进》,《世界历史》2001年第5期。

[6] 阿拉伯埃及共和国驻华使馆新闻处:《阿拉伯埃及共和国年鉴》,2003年。

[7] 毕健康:《浅析当代埃及政党制度的演进》,《世界历史》2001年第5期。

[8] Maye Kassem, Egyptian Politics: The Dynamics of Authoritarian Rule. Boulder and London, 2004, p.82.

[9]③ Amany Kandeel,The Process of Democratic Transition in Egypt 1981-1993. Cairo,1995, p.62, p.73.

[10] El-Mikawy ,“The Egyptian Parliament and Transition to Liberal Democracy”, Arab-American Affairs, No.36, Spring 1991,p.20. Larry P. Goodson and Soha Radwan, “Democratization in Egypt in the 1990s: Stagnant, or merely Stalled?”, in Arab Studies Quarterly, Volume 19, Number 1, Winter 1997, p.8.

[11] Maye Kassem, Egyptian Politics: The Dynamics of Authoritarian Rule. p.82.

[12] Moheb Zaki,Civil Society and Democratization in Egyp, 1981-1994. Cairo, 1995, p.80, p.90.

[13] Larry P. Goodson and Soha Radwan, “Democratization in Egypt in the 1990s: Stagnant, or merely Stalled?”, p.10.

[14] Moheb Zaki,Civil Society and Democratization in Egypt,1981-1994. pp.92-97.

[15] Larry P. Goodson and Soha Radwan, “Democratization in Egypt in the 1990s: Stagnant, or merely Stalled?”. p.3.

[16] Larry P. Goodson and Soha Radwan, “Democratization in Egypt in the 1990s: Stagnant, or merely Stalled?”, Arab Studies Quarterly, Vol.19, Number 1, Winter 1997, p.16.

[17] 王泰:《论埃及现代化进程中妇女的政治参与》,《西亚非洲》2007年第2期。

[18] International IDEA and ANND(International Institute for Democracy and Electoral Assistance and the Arab Network for Development), Building Democracy in Egypt, 2005, p.21.

[19] Promoting Political Reform in Egypt, http://www.washingtoninstitute.org/templateC07.CID=283

[20] M. Riad El-Ghonemy ed, Egypt in the Twenty-first Century Challenges for Development.p.200.

[21] Maye Kassem, Egyptian politics: The Dynamics of Authoritarian Rule. pp.88-126.

[22] Hesham Al-Awadi, “Mubarak and the Islamists: Why Did the ‘Honeymoon’ End?”, The Middle East Journal. Volume 59, No. 1, Winter 2005,p.62.

[23] Ibid.,p.80.